教育领域正处于急需变革的十字路口,传统的教师培训和教学方法正显得捉襟见肘。许多教师培训项目依然停留在注重形式和合规的层面,缺乏对学习科学本质的深入理解与实践。这种现状不仅限制了教师专业能力的发展,也让学生的学习潜力难以被充分挖掘。相比之下,医学、工程等其他专业在培训过程中严谨系统,注重科学原理与实际应用,而教育领域却鲜有科学学习策略的系统传授,成为教育改革的瓶颈。认知科学和人才发展领域多年来积累的科学学习技术,如掌握学习、间隔复习、检索练习和交叉练习,经过多次验证,显示出惊人的学习提升效果,但这些技术在教学一线和教师培训中鲜被提及和应用。许多研究表明,科学的学习方法能够提高学生对知识的理解度和记忆力,但现实中课堂更多关注多样性、公平性以及社会文化议题,忽视了学习内容和有效实践方法的科学性调控。

教育系统中存在一种矛盾,即有些教育工作者不认同通过最大化学习成效为目标的理念,他们更重视学习过程的轻松愉悦和学生的表面参与度,反而回避那些被科学证明有效但实施起来较为费力的学习策略。实践证明,掌握学习要求学生先稳定掌握基础知识,才能逐步攻克更高阶的内容。与体育和音乐等技能型领域类似,数学的学习也是一个清晰的层级体系,缺乏对基础技能的反复打磨和系统训练,将导致学生难以应对后续复杂知识。科学学习方法强调积极主动的学习方式,学生应更多参与问题解决,而非被动接受信息。有效的课堂教学应在讲授最低限度的知识后,给予学生大量正确引导下的实践机会,并通过及时反馈帮助纠正偏差。认知负荷理论指出,人的工作记忆容量有限,若学习任务超载,则会引起认知过载,导致掌握效率降低。

因此,教学内容需要分解成可消化的小块,同时针对不同学生的认知负荷设计差异化的练习和复习。时间分散的复习安排,即间隔效应,能够显著提升人们对信息的长期记忆。结合检索练习,促进大脑主动回忆,而非被动重复,有助于强化记忆痕迹。交叉练习则通过多样化练习内容,提高知识的迁移能力,避免产生对单一题型的机械记忆。然而,实施这些科学策略需要教师和学生付出更多努力,学习过程变得更加艰难且富有挑战。这种被称为“适当困难”的现象虽然会减缓短期表现,但会显著提升长期的学习成果。

事实上,不少教师受到即时教学效果和学生满意度的驱动,倾向于选择轻松愉快、易于管理的教学方式,未能充分利用科学学习策略。现代学习科学的发现实际上与大脑神经机制紧密相关。学习的本质是通过神经元之间建立更强大、更灵活的连接,使信息能够快速、准确地被激活和提取。有效学习需要通过工作记忆阶段,将信息传递到长时记忆中。每次有效的检索和复习,都会加强这些神经线路,防止遗忘,但被动重读则效果甚微。同时,个体工作记忆容量的差异也影响了学习效率和理解能力,这意味着教学设计必须尊重学生的不同认知资源。

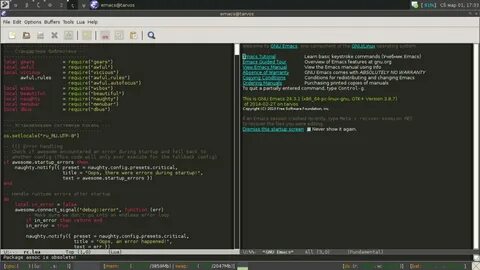

令人振奋的是,部分教育项目已开始尝试将科学学习方法系统整合进教学实践。以美国某数学加速项目为例,运用精准的诊断评估和个性化学习路径设计,让普通学生通过分层教学和自动化智能系统,在小学甚至初中阶段完成高中甚至大学水平的数学课程,并在AP微积分考试中获得优异成绩。该项目通过人工智能辅助的任务分配算法,实时调整学生的练习内容和难度,实现了大幅度提升教学效率和学习效果。疫情期间,此类在线适应性学习系统显示出更优越的教学表现,引领了教育技术的革新。当前,教育领域正逐步认识到传统教学模式的局限,以及认知科学学习策略的重要性。要实现真正的教育革新,需要合理整合科学理论与教学实践,培养教师科学的教学观念和技能,加强对学习有效方法的培训,鼓励教学实践中的系统性尝试和评估。

与此同时,社会对教育的期待也在逐渐变化,关注不仅仅是传授知识,更是培养学生的自主学习能力和深度理解。未来教育应承担更多激发和释放潜能的使命,让所有学生都能在科学指导下,实现学习效率和深度的最大化。通过推动教育从对流程和合规的强调转向对学习科学的尊重和应用,教育领域有望迎来一场如同哥白尼革命般的深刻变革,重塑教学的本质和学生的学习体验。这场变革不仅是理论的革新,更是关乎无数学生未来的重要实践。只有真正确立并应用科学为基础的学习策略,我们才能释放沉睡的人类潜能,塑造更加智慧和美好的社会未来。