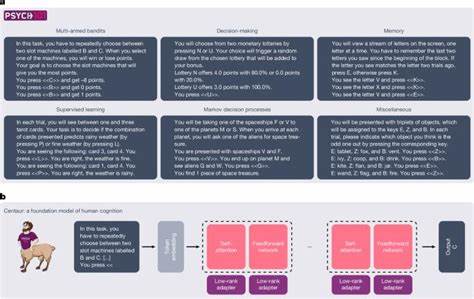

在现代航空业中,座位图和机舱布局已不再仅是乘客选位的简单工具,而是承载着复杂行为设计和心理学策略的利器。特别是在美国市场,航空公司通过对座位选择界面和机舱配置的不断优化,巧妙地引导乘客进行更多消费,从选择升级座位到购买附加服务,成为主导机票收入增长的重要推动力。航空业这场静悄悄的销售革命,让我们窥见了行为经济学如何在数字旅程中生动演绎。首先,座位图设计中深刻运用了行为经济学的多种原则。举例来说,价格“锚定”效应是常用手段,航空公司往往先呈现高价座位,让乘客的心理价位被上拉,从而相对地觉得中低价选项更具吸引力。比如当乘客开始选位时,页面突出展示商务舱或超宽腿座位的价格标签,使乘客意识到标准经济舱其实是“免费但不完美”的选择,潜意识中引导他们为舒适支付额外费用。

同样重要的是“稀缺性”原理,航空公司会通过座位图上的“仅剩少数座位”“紧张售罄”等信息,制造强烈的紧迫感。此类设计激发乘客的恐失心理,即害怕错过好座位,从而促使他们提前付费购买更优座位。更有甚者,部分航空会人为限制免费优质座位的显示,令机舱看上去座位紧缺,进一步推动付费率。座位图中的视觉设计也被精心打磨,使用丰富的颜色、标签与推荐标识来强化某些付费座位的吸引力。像“热门座位”“推荐座位”这样的字眼加强了社会认同感,让乘客觉得选择这些座位是跟随大多数消费者的聪明行为。设计师也会通过“默认选项”来引导行为,设计流程常使得付费选座成为默认选择,而不选座且不付费往往需要乘客额外寻找并点击不显眼的跳过链接,甚至出现警告弹窗提醒可能带来的不便。

此举运用了“默认偏好”与“损失厌恶”的心理机制,让乘客宁愿支付费用也不愿承担因跳过选座而产生的潜在风险,比如被迫分散座位。航空公司甚至会设计购票流程顺序,让乘客先填写个人信息、行程等,增强“沉没成本”的感受,到了付费阶段时不愿离开流程,从而加大付费座位的购买几率。座位选择与升舱方案的序列安排,使得每一步都成为推动消费的策略。机舱布局本身也在向多层次收入体系转型。传统上,机票价格包含座位和托运行李等基础服务,无需额外付费。但自21世纪初开始,航空公司开始将服务拆分,推出各种附加费模式。

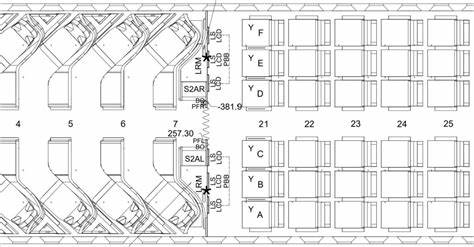

座位选择费、优先登机费等逐步成为收入的重要来源。座位布局被重新设计,使得经济舱内部分区域被归为“优选”或“加宽腿部空间”,以便以较高价格单独销售这些位置。同时,经济舱被密集排布,以更紧凑的间距降低免费座位的舒适度,强化升级座位的吸引力。席位变“瘦”,诱使乘客为稍许扩展的空间买单。传统的头等舱和商务舱舱位在机舱布局中被更明显地划分为高端付费区,在线预订时也会展示可升级座位的价格与剩余量,吸引旅客冲动购买。如知名美国航空公司,均推出了多层次的经济舱选项,最高端的“基本经济舱”(Basic Economy)往往不允许提前选座,促使对座位有高需求的客户升级至更高价位的舱等。

此外座位图通过色彩区别及标签明显标记“首选座位”“额外空间区”,显著提高付款意愿。动态定价系统也被广泛应用,价格会根据座位剩余数量、航线需求及距发时间调整。部分航空会根据旅客身份、忠诚度甚至信用卡持有情况个性化优惠或加价,提高收益的同时,也增加了价格的不透明度。除了传统的“老牌”航空公司之外,不同的商业模式下,航空公司使用的行为设计策略也有所不同。以西南航空为例,其采取开放座位制,没有传统的座位选取环节,转而以登机顺序的优势进行收费。旅客根据提前办理登机手续的时间段获分组,组别优先者可率先选择喜欢的座位。

西南航空推出了“EarlyBird”自动早登机服务,乘客支付费用后系统会自动帮其优先办理登机,从而获得更好的座位选择。此举巧妙地将座位选择转换为时间顺序的竞价,仍旧利用了稀缺性与损失厌恶效应,驱使消费者付费确保优质体验。低成本航空如Spirit和Frontier则将座位选择费用推向极致。它们几乎所有服务均按需付费,包括选座。在预订过程中,座位图通常会标明每个座位的价格,消费者可清晰对比不同座位的价差,随时面临支付选择。随机分配座位的风险及担忧与亲友分散的恐惧感,被用作迫使乘客具体付费购买邻座的心理杠杆。

部分消费者质疑航空公司存在故意分散组内人员行为,以增加附加收入。装备有“Big Front Seat”或“Stretch Seat”等附加高价舒适座位,低成本航空通过差异化布局最大限度发掘对舒适度愿意付费的用户市场。座椅布局和座位图的行为设计,也大大影响了其他航空附加服务的购买。付费选择更靠前的收费座位往往附带优先登机权,确保乘客拥有更多机舱储物空间,降低登机焦虑,对托运行李的需求及付费意愿也相关联。相互促进的收入模式让航空公司在座位费和行李费间形成了强关联,合力拉升整体增值收入。同时,部分经济舱额外腿部空间座位会提供免费饮品,刺激差异化消费体验,为乘客饮食购买行为带来心理暗示。

座位结构的层级设计也催生了机票套餐的多样化,捆绑销售座位、行李、登机优先权等服务,满足消费者对一站式便利的偏好,并提高附加服务的整体转化率。尤为值得关注的是,航空公司利用数据和技术实现个性化推荐与动态定价。通过识别乘客类型,如家庭旅客或商务独行,系统可针对性地推送促进购买的座位升级或套餐选项。A/B测试不断优化界面信息排列,确保最大限度地激发购买欲望。动态更新的座位价格与剩余座位数量实时反馈,构建紧迫感与价值认知。乘客浏览座位图时,看到心仪座位数量逐渐减少,价格逐步上涨,自然倾向尽快支付完成交易。

未来,随着虚拟现实等技术的引入,3D座位预览等创新将进一步强化乘客对高端座位的感知价值,催化更多升级购买。尽管行为设计策略为航空企业带来了可观收益,但也引发了不少消费者的反感与监管关注。部分设计被批评为“暗黑模式”,即通过界面设计误导或强迫用户做出不利于自身利益的支付决策。尤其是家庭乘客被迫支付额外费用以确保并排座位的现象,引起公众舆论批评和政策干预。美国交通部和相关监管机构正在推动更加透明和公平的定价与服务规则。展望未来,航空座位布局与选座界面将继续是行为经济学与商业智慧的交汇点。

航空公司需在追求最大化收入与维护客户信任间寻找平衡。通过更透明的价格展示、个性化且人性化的界面设计,以及技术赋能的精准服务,航空业可能开辟新的发展格局,为乘客带来更优体验的同时,推动自身商业繁荣。总结来看,座位图及机舱布局已演变为复杂的销售平台和行为设计系统。每一个色彩、标签,乃至座位的可选状态背后都蕴藏着深邃的心理学策略。理解这些机制有助于乘客在购票过程中保持理性,合理规划预算,同时为观察航空业的经营演变提供独到视角。未来,无论是科技赋能还是政策驱动,航空座位的行为设计都将继续塑造我们日常飞行的体验与选择方式。

。