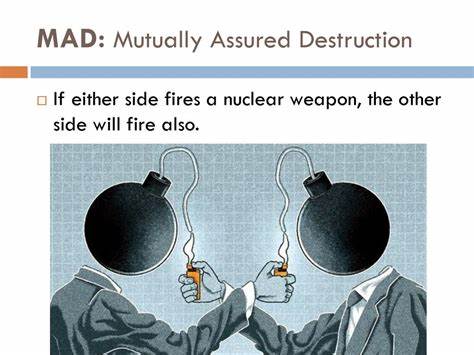

在现代企业管理中,尤其是快速发展的科技和创业公司中,一个令人担忧的问题逐渐浮出水面——“相互确保平庸”(Mutually Assured Mediocrity,简称MAM)。这一概念描述了一种令人遗憾的组织文化状态,即团队成员彼此表现平庸,却由于害怕暴露自己的不足而不敢相互批评,以致整体绩效陷入停滞甚至下滑。这种状态对公司的成长极为致命,甚至可能导致企业走向衰亡。了解和识别这一现象的根源,学习如何建立健康的绩效反馈文化,是每一个管理者必须面对的重要课题。 “相互确保平庸”的起源往往源自企业在高速扩张阶段出现的管理盲区。创业初期,团队普遍处于“生存模式”,成员间的合作紧密而有效,彼此间的反馈直接且坦诚,大家都在为一个共同目标拼搏。

然而,随着公司规模的扩大,团队组成变得复杂,职能分工更加细化,工程师、产品经理、设计师、市场人员等多方参与进来,团队间的沟通摩擦逐步增多。此时,如果没有清晰的反馈路径和有效的绩效管理机制,误解和不满很容易滋生。更为严重的是,员工开始选择保持沉默,避免直面矛盾与批评,以免自身被怀疑不擅长某项技能或不足。例如,工程师可能指责设计师没有理解技术限制,设计师则可能认为工程师不尊重用户体验;产品经理或许觉得市场团队未能达成预期业绩,种种裂痕在不言中积累,却无人敢主动指出或深度剖析。 当缺乏有效反馈时,领导层也会陷入困境。部分管理者对下属的真实表现缺乏足够的洞察力,依赖于员工间的非正式反馈来判断情况。

由于员工相互隐瞒缺点,领导人获得的信息大多不完整甚至被美化,导致他们误以为团队表现正常,实则问题日益严重。随着“相互确保平庸”文化根深蒂固,真正敢于发声和指出问题的员工反而可能因“制造摩擦”而被边缘化,失去晋升机会,而普遍沉默和服从成为生存之道。 这种组织陷阱的危害不仅限于绩效降低。公司创新能力受限,决策效率下降,团队士气和归属感受损。员工在不被认可且缺乏成长机会的环境中,很难发挥潜能或激发创造力,逐渐失去对工作的热情和投入度,优秀人才也倾向于离开,形成恶性循环。最终,企业在激烈的市场竞争中失去优势,业绩停滞甚至下滑。

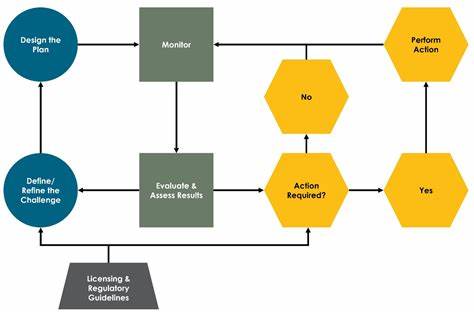

面对“相互确保平庸”这类难题,领导者和管理团队必须采取积极措施,从根本上改变组织文化,鼓励坦诚和建设性的反馈。首先要明确反馈的边界和原则,禁止公开指责和人身攻击,确保反馈渠道私密且安全。员工应被鼓励用事实和行为来评价绩效,远离情绪化和主观臆断。组织需要传递一个强烈信号:反馈不是惩罚,而是成长的机会,是团队共同进步的动力。 其次,领导者需要扮演榜样角色,主动分享自己对团队目标、成员表现的看法,展现接受批评的态度,营造开放包容的氛围。同时,定期组织跨部门沟通会议和培训,帮助员工理解彼此的职责和挑战,消除误解,促进跨职能合作。

让不同岗位的同事学会换位思考,从更全面的视角看待问题,有助于减少冲突,形成互相理解和支持的环境。 此外,企业应建立规范的绩效管理体系,纳入周期性的360度评估,通过多角度的反馈获得更全面和真实的信息。除了上下级评价,更应注重同级之间的坦诚对话,尤其是各职能间领导的互评,有助于督促执行力和团队配合。完善的反馈机制使得表现欠佳者能及时获得改进建议和辅导,良好的员工则得到认可和激励,促进整体素质提升。 对个别员工而言,学习如何给予和接受建设性反馈同样重要。管理者要在日常工作中培养团队成员对同事的积极评价和批判性思考能力,使其既能看到别人的优点,也能理性指出不足。

角色间的差异及经验层级需要被尊重和认知,不同岗位的业绩标准和职责应清晰传达,避免误判和内耗。员工应树立正确心态,理解绩效反馈是职业成长不可或缺的一部分,也象征着团队对个人贡献的关注和期待。 “相互确保平庸”的现象在当前企业中不罕见,尤其是在高速变革的时代,它更像是一种组织免疫系统的失灵。破解这一困境,需要从文化、制度和个人三层面共同努力,从根本上重新定义企业内部的沟通和评价方式。只有真正建立起开放、透明、负责任的反馈环境,才能激发员工潜力、创新思维,推动企业持续壮大。 站在未来发展的视角,企业若想保持竞争力,必须敏锐地察觉“相互确保平庸”的症状,并果断采取行动改变。

领导者要有足够的勇气和担当,敢于打破沉默的惯性,让真诚的批判成为常态,让团队成员敢于亮出自己的观点和不足。只有这样,团队才能不断学习进步,超越平庸,创造出具有竞争力的卓越成绩。