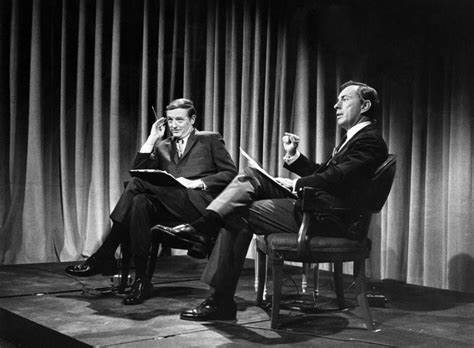

在20世纪的美国,威廉·F·巴克利(William F. Buckley)和戈尔·维达尔(Gore Vidal)这两位文化和政治巨头之间的争论成为了人们茶余饭后的谈资。两人不仅在政治上分歧明显,且在道德和文化观念上也存在着深刻的分野。在这场广受瞩目的文化对话中,“酷儿”这一身份问题逐渐浮出水面,成为了讨论的中心。今天,我们回顾这一历史事件时,不禁要问:在当时的社会背景下,这场争论对酷儿文化的认知与发展有何影响? 巴克利,一个自信的保守派,他主张传统的家庭价值观与资本主义自由,而维达尔则代表着激进的自由和人权。他们的观点碰撞不仅是关于政治立场的争辩,更是深层次文化意识的对抗。二人在1968年民主党全国大会期间的辩论,成为了美国电视历史上最具戏剧性的一次事件。

这场辩论不仅引发了无数观众的热议,更为双方的声誉与理念奠定了基调。 在辩论中,维达尔指责巴克利为“法西斯”,而巴克利则反过来把维达尔称作“堕落者”。这种恶性互怼无疑让观众感受到当时社会的紧张气氛,尤其是在性别与性向问题上。在1960年代,酷儿文化正处于萌芽阶段,许多人的性取向被视为禁忌话题,社会对于非异性恋身份的认知普遍较低。 此时,维达尔深知自身身份的复杂性,他的公开身份就是挑战当时社会对性别和性取向的传统观念。他的尖锐讽刺和机智言辞不仅是对巴克利的反击,同时也为那些在保守社会中挣扎的人提供了一种声音。

他把酷儿身份视为一种自由的宣言,通过自我认同来冲破社会的枷锁。而巴克利则在辩论中表现出对这种“自由”的拒绝。他所代表的主流社会对于性别认同及性向的刻板印象,使得酷儿文化在当时的美国,仍处于非常脆弱的状态。 随着时间的推移,巴克利和维达尔的争论成为了一种文化记忆,二人的个人风格及其对抗的图像深深植入了公众心中。人们逐渐意识到,这场与“酷儿”相关的辩论不只是两人之间的口水战,而是代表了整个社会对于性别和家庭角色的广泛争论。随着性别意识的抬头,维达尔的立场激励了后来的许多人去质疑传统的角色分配,并为现代酷儿运动奠定了理论基础。

维达尔的名言“我不相信任何事情,除了别人的权力”恰恰显示出其对社会规范的反叛。他在书籍和文章中提出的观点常常挑战权威,从而为漂浮在异端边缘的个体开辟了一条光明之路。这些思想深刻影响了以后两代酷儿活动家,让他们在更宽容的环境中发声。与此同时,巴克利的保守立场在许多方面也强化了对于传统价值观的捍卫,他的辩论风格和逻辑思考激励了很多保守派知识分子的形成。 在文化层面上,巴克利和维达尔之间的对话让“酷儿”这一身份由边缘走向中心,开始得到越来越多的学术探讨。如今的研究显示,在面对复杂性别认同和酷儿文化时,这场辩论的历史背景显得尤为重要。

它不仅揭示了美国社会在20世纪中叶所面临的挑战,也使我们更全面地理解当代酷儿文化发展的路径。 随着社会的变迁和意识形态的演变,“酷儿”逐渐超越了最初被视为禁忌的身份,成为一种自豪与抗争的象征。今天的许多人都认为,维达尔在辩论中所代表的声音是对现今多元文化的重要推动力。尽管巴克利的保守主义仍存于某些政治派别中,但社会对多元性别认同的接受程度已经大幅提高。 能在当时的历史背景下,以如此直白且激烈的方式讨论“酷儿”问题,令维达尔与巴克利所引发的争论不仅有其时效性,更具有永恒的现实意义。这一事件无疑是美国文化史上的一部分,为后来在性别认同与文化多样性方面的讨论奠定了基础。

它提醒我们,历史无时无刻不在影响着今日的认知,而这场争论正是折射出社会认知变迁的重要里程碑。 今天,当我们重温巴克利和维达尔的争辩时,除了感慨他们的风云岁月,更要展望未来。酷儿文化的反抗与追求自由的精神,必将继续在当今多元的社会中延续,挑战与激发出更深层次的文化思考。正如维达尔所说,“自由并不是真正的选择,而是无尽的探寻”,这无疑是对我们每个人的警醒与激励。