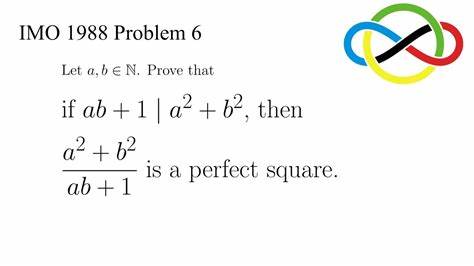

1988年国际数学奥林匹克(IMO)第六题被誉为历届最难的IMO题目之一,至今仍受到数学爱好者和竞赛选手们的广泛关注与反复研究。作为当年三道题中最后一道题,第六题的难度使其获得“最具挑战性”的美誉,也让许多顶尖选手在比赛中陷入深思。本文将深入剖析这一问题的背景、核心思路及其对数学思维的深远影响,帮助读者理解为何这道题能够激发如此强烈的数学热情和探索精神。1988年的IMO题目不仅在难度上设置了极高的门槛,更以其纯粹的初中高级数学方法为基础挑战选手的创新解题能力。有人花费数天时间才攻克这一题,而竞赛现场只有4个半小时完成三道题。令人惊讶的是,解决这道题不需要高深复杂的数学知识,而是依赖于扎实的高中代数技巧和巧妙的思考策略。

这说明在数学探究中,持之以恒和正确的方法比天赋同样重要。题目的具体内容涉及函数与不等式的巧妙结合,要求选手通过构建巧妙的代数关系和不等式推导,证明一个普遍成立的数学性质。这过程不仅考验了数学基本功底,还要求极强的逻辑推理能力和创造力。回顾题目的解法,很多解题者通过巧妙地引入辅助变量及函数变换,成功将复杂貌似无法直接处理的问题转化为等价且更容易分析的形式,这种转变体现了数学思维的深入与灵活。正因为如此,解决这一题不仅意味着对这道题目本身的突破,也在更大程度上锻炼了解题者的数学思维框架。对于年轻的数学爱好者和奥林匹克选手来说,学习和研习这道经典题目是一场极佳的训练,通过反复推敲解题细节,逐步掌握将复杂问题化繁为简的技巧。

与此同时,这道题目的传奇地位和背后富含的数学智慧,也激励更多人投身于数学研究,理解数学不仅仅是公式和计算,更是逻辑、结构与美感的结合。更广泛地说,《1988 IMO第六题》的研究过程向我们传递了一个重要信念——在数学领域里,不论天赋如何,持续努力与科学的思考方式才是攻克难题的关键。在现实生活中,面对复杂问题亦是如此。只要坚持不懈、不断尝试,最终都能找到解决问题的路径。正如罗马不是一天建成的,数学能力的积累也需要时间与实践。1988年这道题不仅是对竞技数学的挑战,也成为数学教育中的经典范例,鼓励更多学子以良好心态迎接挑战,享受思考的乐趣。

此外,国内外许多知名数学期刊和教育网站对这道题都有深入解读和教学视频,可帮助读者更系统地理解其解法及应用。借助网络资源,数学爱好者可以更便捷地接触这类高难度题目,从中获得成长。综上所述,1988年IMO第六题不仅以其高度的难度和巧妙的解法震撼了全球数学竞赛界,更激发了广大数学爱好者的学习热情,体现了勤奋与智慧结合的重要性。通过研究这道题,学习者不仅提升数学技能,更学会面对复杂问题不轻言放弃,用心探索与思考,最终收获解决问题的成就感和数学的真谛。未来,类似这样具有深远影响力的经典题目将继续引领数学教育和研究发展,为新一代数学人才提供宝贵的精神财富和实践经验。