近年来,美国科学研究领域正面临前所未有的财政压力,2026财年预算方案中多项关键科学机构迎来大幅削减,经费紧缩直接威胁着美国在全球科技创新中的领先地位。此轮预算拟削减国家卫生研究院、国家科学基金会及美国航空航天局等多个核心机构的资金支持,涵盖基础科学研究、工程技术、生物医学以及环境科学多个重点领域。面对资源骤减,美国科学界的运作体系、科研人员规模以及未来科研项目发展均遭受极大冲击。 首先,国家卫生研究院(NIH)的预算被提议削减超过40%,这意味着长期以来支持基础和应用生物医学研究的资金流严重减少。NIH作为全球最大的生物医学研究资助机构,其经费减少不仅将限制疾病预防、诊断和治疗新技术的研发,还可能导致人才流失和科研成果的断层。经过多年积累的学科交叉和创新模式或将被迫中断,而新兴领域如基因组学和生物成像的全面整合也面临因合并和预算削减而引发的混乱和效率下降。

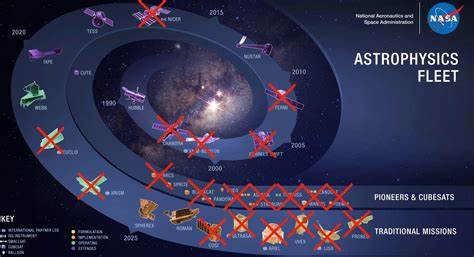

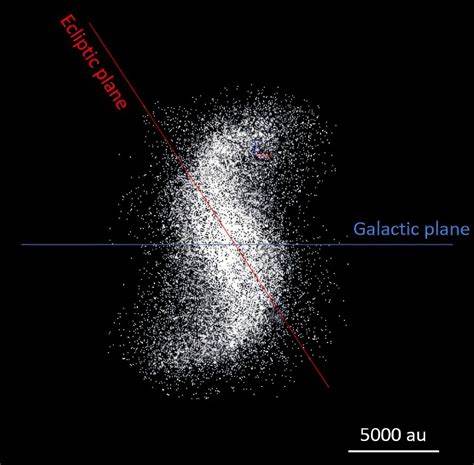

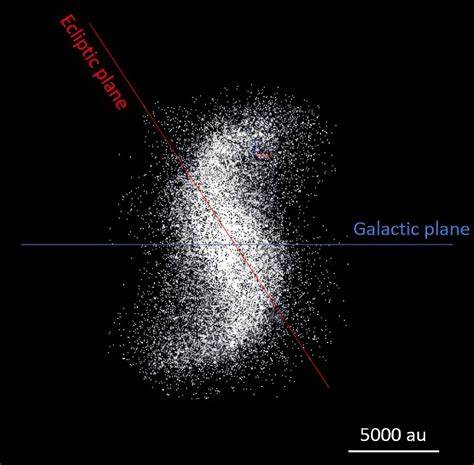

国家科学基金会(NSF)的遭遇同样令人担忧,提案中将其预算砍半,特别是在生物学、工程学及教育领域的削减比例高达70%以上。基础科学的资助率由此前的26%降至仅7%,科研人员和创新项目的数量明显缩减,这不仅降低了科学研究的多样性,也削弱了未来创新的基础。 除此之外,美国航空航天局(NASA)的科学项目也被大幅压缩,火星采样返回任务被取消,这无疑令太空探索和行星科学受到严重打击。其他重要任务,包括木星探测器朱诺号和新地平线号探测器也面临退场风险,多项尚未启动的重大探测计划被迫搁置。涉及天文观测的关键设施建设,如三十米望远镜项目、天文台的使用权转移都受到了影响,科研基础设施的退步必然限制科学家们获取前沿观测数据的可能性。 这一系列的预算削减不仅直接打击了科研项目,还深刻影响了科研人员的职业发展和培养。

支持科学教育和多样化参与的项目被全面削减,人才储备和新一代科学家的培育岌岌可危。科研环境的恶化使得大量优秀人才面临流失的风险,同时,高科技产业对 STEM(科学、技术、工程和数学)专业人才的需求也将难以满足,甚至可能加剧人才向国外转移的趋势。科研供应链、设备供应商以及相关产业同样受创,长期以来为科学研究提供必要保障的产业基础面临坍塌,重建成本极其高昂,恢复周期漫长。 值得注意的是,面对如此严峻的现实,美国国家科学院(NAS)以及相关科研领导层的态度显得尤为关键。然而,在2025年6月举办的“科学现状”会议上,国家科学院的领导并未对当前预算削减的急迫风险进行强力呼吁,反而过多聚焦于科学发展长远趋势的分析和未来可能出现的科学创新机遇,明显回避了当下实际面临的财政压力和政策风险。国家科学院主席马西亚·麦克纳特的发言虽提及了科研预算不确定性和研究人员流失,但其核心论述仍是强调过去数十年的资金趋势和科学政策的总体走向,而非眼下特朗普政府提出的预算削减举措。

缺乏针锋相对的公开反驳和行动方案引发学界和公众对科学界领导信心的担忧。 政治环境和政策走向也是美国科学未来的关键因素。特朗普政府第二个任期提出的预算削减方案昭示了其对科研的态度,而国会特别是众议院在部分议员支持下趋向认可这一会削弱美国科研实力的预算蓝图。尽管参议院尚未全面表态,但整个联邦政策环境对科学支持的阴影正在逐步加深。政治对科学话语权的影响在信任危机中浮现,科学不仅失去原有的两党支持基础,部分政治力量甚至将科学成果作为意识形态斗争的工具。这使得科学基于事实和真理的立场受到了挑战,科研的独立性和权威性也面临前所未有的冲击。

在此背景下,科学界尤其是领导层需要重新审视自身角色,积极发声,捍卫科学研究的必要性和基础。正如美国德克萨斯大学圣菲利普分校校长、前国防部部长希瑟·威尔逊所言,科学的道德权威来自真理的追求,科学不应被边缘化或政党目标左右。科学领导者应按照历史上国家科学院自林肯总统时期以来的传统,勇敢面对政治压力,澄清事实,用科学证据驱动政策决策,维护科学诚信和持续创新环境。 如果美国科学不能从当前财政和政治困境中走出,未来几十年内其在全球科研领域的领导地位将大大削弱。其他新兴科研大国,特别是中国,正加大投入,挑战美国的科研优势。技术创新与科学发现的基础正被动摇,导致高新技术产业的竞争力下降,影响国家经济和安全利益。

在基础科学、重大科学设备以及科研人才培养方面均出现萎缩,而这些正是科学技术进步的根基。 归根结底,美国科学的发展需要稳定且持续的投入,更需要科学界、政策制定者和社会公众形成共识,共同支持科学研究的发展。科学是社会进步、经济繁荣和国家安全的重要支撑。衰退或忽视科学投资,不仅会削弱创新能力,还可能带来长期的负面后果,波及教育、医疗、环境以及能源等各个领域。面向未来,应构建更有韧性的科学体系,推动开放协作与包容多元,确保科学在全球竞赛中保持领先并为人类共同福祉作出贡献。美国科学界的每一项决策和行动,都将在这一进程中发挥不可替代的作用。

。