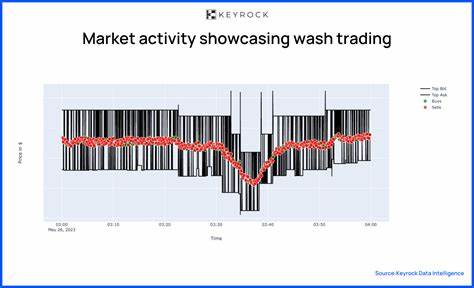

随着数字资产市场的迅猛发展,加密货币交易平台数量激增,市场参与者也日益多样化。然而,在这个新兴行业的繁荣背后,隐藏着大量不为人知的风险,其中洗售交易作为一种典型的市场操纵手段,引起了业内专家和监管机构的高度关注。洗售交易不仅影响市场的真实交易量和价格,还对普通投资者造成误导,进而削弱市场的健康发展。洗售交易,顾名思义,是指交易方通过自身或关联账户反复买卖同一资产,以制造虚假的市场活跃度和价格波动的假象。换言之,主体与自己“对手交易”,使得交易量被人为放大。表面上看,交易活跃度提升,价格也可能上涨,从而吸引更多投资者涌入市场。

实际上,这种行为属于典型的市场欺诈,背离了公平交易的原则。加密货币市场因其去中心化和匿名性的特点,成为洗售交易滋生的温床。根据国家经济研究局的相关报告,部分未受监管的加密交易平台上的洗售交易比例高达70%。这意味着市场上的绝大多数“交易”实际上并未反映真实的资金流动,而是人为制造的交易假象。投资者一旦基于这样的虚假数据做出决策,往往面临巨大亏损风险。洗售交易对市场带来的主要负面影响包括虚假流动性和价格扭曲。

一方面,表面繁忙的交易量吸引了更多的散户投资者和机构资金,从而人为提升资产价格,造成泡沫效应。另一方面,当操纵行为暴露后,投资者信心骤降,市场流动性可能迅速萎缩,引发价格暴跌。此外,洗售交易的泛滥还干扰了市场的价格发现功能,使得真实的供需关系难以反映在价格中,降低了市场的整体效率。具体来看,一些加密交易平台为了提升竞争力,甚至主动参与洗售交易。他们通过自动化程序或刷单工具,提高交易量排名,吸引更多用户注册和资金注入。虽然这些平台通常否认相关行为,但现有研究和监测数据显示,部分大型平台不可避免地涉及一定程度的洗售活动。

业内知名投资者如马克·库班也曾多次警告洗售交易对整个加密行业潜在的毁灭性风险。他认为,监管部门如若加大对洗售交易的打击力度,可能导致部分平台和项目崩溃,从而引发市场连锁反应。加密市场洗售交易的识别非常具有挑战性。由于交易账户之间的关联性往往隐蔽,再加上多钱包操作和跨平台交易的复杂性,监管机构难以准确判断某笔交易是否属于洗售。唯一有效的手段往往是获得交易所的内部数据,这在当前行业监管较为松散的背景下较难实现。尽管如此,依托区块链的透明账本和大数据分析技术,研究人员正逐步开发出更加精准的洗售检测模型,依托异常交易模式和账户关系网络挖掘潜在的操纵行为。

在监管层面,洗售交易的治理尚处于起步阶段。美国证券交易委员会和商品期货交易委员会在界定加密资产的法律属性时存在分歧,导致对加密交易所的监管力度不足。此外,洗售交易多发生在跨国交易平台,监管覆盖范围有限。面对这一局面,建立国际间的监管协作机制、完善跨境信息共享和制定统一的数字资产交易规范被认为是未来破解监管盲区的关键。投资者自身也应增强警惕,避免被虚假交易量和价格误导。选择受监管、信誉良好的交易所进行交易,同时结合技术分析和基本面研究,提高辨别虚假市场信号的能力。

社区层面,通过推动行业自律和借助第三方审计服务,可以有效建设更加透明和可信赖的生态环境。洗售交易作为加密市场发展中的“毒瘤”,短期内难以彻底根除,但随着监管加强和技术进步,其恶性影响将逐步被遏制。未来,行业需要在技术、法律和市场参与者三方面共同努力,提升市场透明度和诚信度,促进行业健康有序发展。对市场而言,只有驱除洗售交易等操纵行为,建立真正反映价值的交易机制,才能吸引更多理性资金流入,为数字经济提供坚实基础。加密货币市场的未来仍充满机遇与挑战,洗售交易提醒我们,发展与规范必需齐头并进,方能实现长期繁荣与可持续创新。