华尔街的大学丑闻:学生为私募股权公司的暴利买单 进入21世纪的第二个十年,私营教育行业迎来了前所未有的繁荣。众所周知,美国的高等教育体系经历了巨大的变革,许多新兴的营利性大学如雨后春笋般涌现出来。这些学校的出现并非偶然,早在1994年,凤凰大学母公司阿波罗集团上市,便掀起了一场关于私立高等教育的狂潮。随后,科林斯学院、ITT技术学院和凯普兰大学等一系列公司紧随其后,纷纷进入资本市场,获得数千万美元的融资。 随着市场的逐渐成熟,私募股权公司意识到这个市场的潜力。在2003年,只有18所营利性大学被私募股权公司拥有,而不到十年后,这个数字骤增至61所。

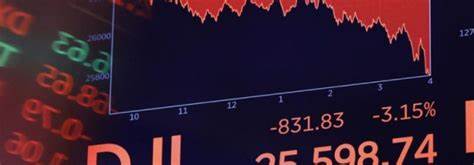

与此同时,营利性大学的注册人数也大幅上升,从2000年的425,000人,猛增至2012年的170万人,总体增长超过300%。相比之下,公立大学的注册人数仅增长了31%。这一阶段,华尔街与普通市民之间的对立愈发明显。 在这个“金钱至上”的时代,营利性教育从公众的税收中获取巨额资金,而这一切都在联邦政府的默许之下。根据相关数据显示,2000年至2012年间,美国营利性大学的利润率达到惊人的55%。换句话说,这意味着每收取一美元学费,就有55美分流向了投资者的口袋。

2011年,该行业的整体利润更是一度达到了50亿美元,犹如一场没有硝烟的战争。 但在这场由私募股权公司牵头的黄金时代里,受益最大的却并不是学生和社会。而是那些坐拥巨额财富的投资者。营利性大学依赖于联邦的资助,学生们的债务则日益加重,许多人在毕业时背负近3.5万美元的债务。而在这些营利性大学里,只有四分之一的学生能够在六年内顺利毕业,而这一比例在公立和非营利大学中接近三分之二。 令人震惊的是,一些学校为了迎合市场需求,采用了几乎“无所不用其极”的招生手段。

以阿什福德大学为例,这所名义上获得认证的大学,其招生部门实际上却如同推销员般,采取了极具侵略性的销售手法。一位招生主管曾说:“在我多年的销售生涯中,从未见过如此强硬的销售环境。”这类学校不仅通过冷打电话和夸大宣传吸引学生,还在无形中欺骗了成千上万的求学者。他们承诺的课程和未来的职业前景往往与现实相去甚远。 随着时间的推移,越来越多的消费者开始意识到,营利性高等教育与早期那些不入流的电脑学校并无二致。与此同时,政府也开始对这轮疯狂的投资进行调查。

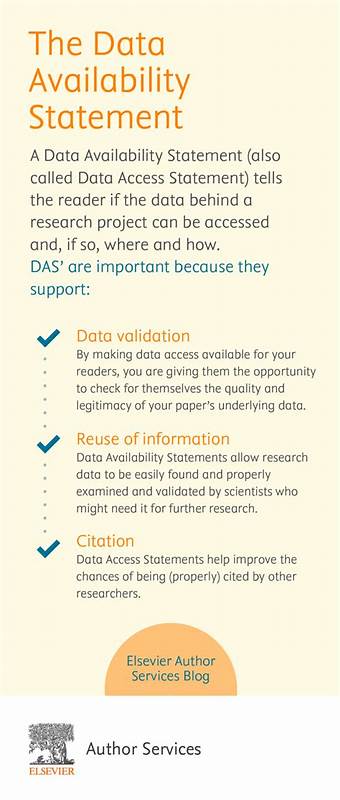

2010年,美国参议院教育委员会主席汤姆·哈金发起了一项针对营利性学校的为期两年的调查。他在报告中毫不留情地批评了这些学校,称其只关心自身的利润,而完全不关注学生的成功。 私募股权公司如高盛等也深度参与到这一怪圈中。根据调查,许多营利性大学的收入高达86%来自联邦资金,而其中更有一部分是通过不正当手段获得。这些学校甚至将那些刚退伍的士兵作为主要目标,利用他们宝贵的学费补贴。 哈金的调查发现,营利性大学的教育质量并未提升,相反,许多毕业生在求职时面临严重的尴尬——拥有营利性大学文凭的求职者在求职市场上几乎与没有任何教育背景的人没有差别。

对于那些支付了高额学费的学生而言,他们实际上是在无限期延后自己的经济独立。 一系列调查结果的公布让社会舆论愈演愈烈。随之而来的,是多起针对这些营利性大学的诉讼,实验室的冷酷现实逐渐浮出水面。许多学校的管理层被揭发出大量不当行为和虚假宣传,最终导致巨额罚款。例如,阿什福德大学被判罚超过2200万美元,这一案件揭示了这些学校背后隐藏的庞大阴谋。 尽管如此,私募股权公司依旧在这一行业中赢得丰厚的利润,愈演愈烈的教育债务危机依旧威胁着无数家庭。

面对如此严重的教育不平等现象,社会各界开始呼吁更加严厉的管制和改革。 综合各种迹象可见,营利性教育已然成为了一种“庞氏骗局”,而为了迎合这一市场,华尔街与投资者之间形成了一种非同寻常的利益共生关系。今天的教育焦虑与经济压力,正是这一历史进程的直接结果。为了追求经济利益,教育的初心却被不断抛弃,这不仅是教育界的悲哀,更是整个社会道德的拷问。 在未来的日子里,如何建立一个更加公平、高效的教育体系,确保每一个求知者都能在合理的条件下获得优质教育,将是我们必须共同面对的挑战和使命。