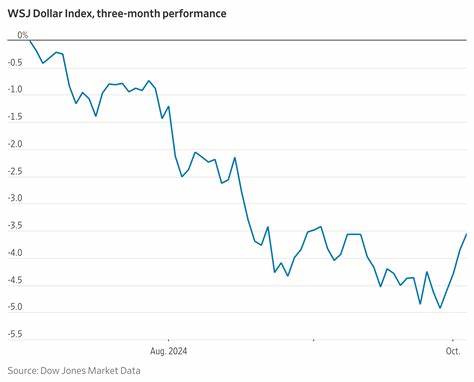

过去四十年的股市表现似乎给投资者带来了令人振奋的消息,那就是若从1985年开始将全部资产投入股市,并一以贯之,今天将会收获至少30倍的财富增值。这一数字听起来如同种下一棵参天大树的回报,投资的黄金时机仿佛就在那时,或者至迟就是现在。然而,这样的表面现象真的就代表股票投资必定稳赚不赔吗?答案并非如此简单。首先,需要考量的重要因素之一是通货膨胀。调整通胀后的回报会明显被掏空,尤其是在经历了互联网泡沫破裂等历史挫折后,股市的实际价值直到2015年左右才得以恢复。这一现实提醒投资者,名义收益与购买力增长之间存在着差距。

另一个不可忽视的因素是投资成本。1985年时尚未有现成的交易型指数基金(ETF),投资者必须亲自买卖构成指数的个股,且交易成本高昂。如今低费率的ETF大幅降低了此类成本,但如果将当下的成本水平强加于历史,则股市回报虽有所减少,但仍优于多数投资工具。值得注意的是,投资者的具体投资期限对收益的影响极大。长期持有四十年风险相对较低,且收益稳定;但若投资期限缩短到五年,市场波动性与不确定性带来的风险显著增加。在模拟未来五年内随机选取的六个月窗口进行分析后,实际上存在投资亏损的可能,甚至达到-25%的回撤。

面对这种风险,需要理解波动率与风险调整后收益的关系。财务领域常用的夏普比率(Sharpe ratio)衡量单位风险带来的收益水平。虽然历史表现显示股票的夏普比率在0.41至0.62之间,但这很可能是过去四十年股市处在上升周期的反映,未来这一数值很可能回归更平均的0.25左右。自然,这并不意味着股票投资缺乏吸引力,而是表明除去风险因素,股票与其他投资工具相比并无显著超额回报。事实上,高信用评级政府债券虽每年净回报仅约1%,但其风险更低,风险调整后收益水平也接近这一区间。基于此,单纯依赖股票实现财富增长存在明显风险。

投资组合多样化成为关键策略。因为不同资产类别间的相关性较低,将股票、债券以及其他资产混合配置,可显著降低整体波动性,提升风险调整后回报。这也反映出广为传播的“把所有资产投入股市”的极端观点存在局限。投资者应根据自身风险承受能力与时间规划,合理设计资产配置结构。另一个值得深思的理论是凯利准则(Kelly criterion),它强调理性评估投资波动的程度。过度乐观低估投资波动,容易导致过度下注,造成巨大财富损失,甚至破产,诸多历次大跌案例实际上都体现了这一点。

投资者须学会警惕被短期市场波动迷惑视听,保持理性心态,避免因恐慌情绪而做出错误决策。总结来看,股票市场确实长期呈现向上的趋势,但这种趋势包含明显的波动与风险。投资者不可简单凭借历史高回报进行盲目追随,而应结合通胀、交易成本、投资期限等多因素谨慎评估潜在收益。实现财富增长最佳路径在于合理资产配置与持续风险管理,而非追求短期暴利。理解股市涨跌的复杂本质,有助于规避陷阱,把握机会,以稳健策略迈向财务自由。