水星作为太阳系中距离太阳最近的行星,一直以来都是天文学和行星科学研究的重点对象。尽管体积较小且大气极为稀薄,水星的外逸层因其独特的成分和动态过程,吸引了众多科学家的关注。近期,一项刊登于《自然通讯》(Nature Communications)的研究报道,科学家运用创新的磁场波动检测技术,首次在水星的外逸层中探测到了锂元素的存在。这一发现不仅填补了水星化学成分认知上的空白,也为研究太阳系内类地行星的物质输运及演变的复杂过程揭示了新的科学密码。水星的外逸层是一种极为稀薄的气体环境,气体分子极少,且相互之间几乎不发生碰撞。早期的探测任务如1970年代的水手10号(Mariner 10)以及后来的信使号(MESSENGER)探测器,陆续揭示了水星外逸层中存在氢、钾、钠和铁等元素。

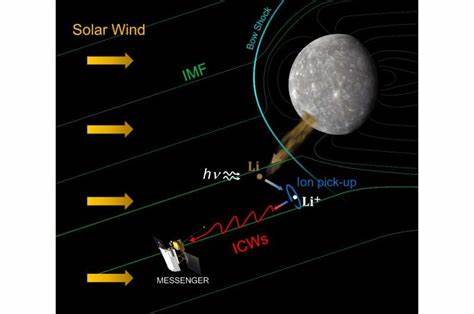

基于这些对碱金属的观测,科学家长久以来推测锂作为另一种重要的碱金属,理应存在于水星的稀薄大气中。然而,迄今为止,传统的光学和粒子探测方式均未能捕捉到锂的直接证据,表明锂原子在水星外逸层中的浓度极低,极难通过常规探测手段识别。面对这一挑战,奥地利科学院丹尼尔·施密德(Daniel Schmid)领导的科研团队采取了一种创新策略。他们通过重新分析信使号在轨运行四年期间采集的磁场数据,寻找名为“拾取离子回旋波”(pick-up ion cyclotron waves, ICWs)的电磁波特征。这种波动产生于行星表面释放出来的中性原子在遭受太阳紫外线电离,变成带电离子后,被太阳风流携带和加速时所引发的离子-电子不稳定性。每种离子因其特有的质量电荷比决定了其对应的回旋频率,因此产生的电磁波仿佛一种“元素指纹”,能够准确指示特定离子的存在。

当信使号磁测仪探测到对应锂离子的ICW信号时,科学家们确认了锂在水星外逸层的首次间接探测。该研究中共鉴别出了12次独立的ICW事件,每次维持数十分钟,短暂窗口内展现了锂释放的动态过程。研究发现,这些锂释放事件具有短时爆发性的特点,排除了诸如热扩散或持续太阳风轰击等缓慢过程的可能性。相反,所有证据指向一种关键触发机制——小型流星体高速撞击水星表面。当流星体以约每秒110公里的极高速度撞击水星,其剧烈的冲击瞬间将撞击点物质加热至2500至5000开尔文,熔化甚至气化表面物质,形成炽热蒸汽云。这些极端环境为锂原子从固态矿物中释放提供了契机,使锂元素进入水星稀薄的外逸层中。

进一步计算估算,触发锂释放的流星体半径在13至21厘米之间,质量则在28000至120000克量级。然而,令人震惊的是,撞击过程中从水星释放到大气中的物质量竟然约为流星体本身质量的150倍。该发现印证了流星体不仅为水星输送外来物质,同时也剧烈扰动并释放了水星自身的挥发性元素,形成了一个动态的恒常供应循环。早期行星形成模型长期认为,水星因其靠近太阳的特殊位置,在形成初期便失去了大部分挥发性元素,表现出高密度铁核和极少挥发成分的特征。然而,信使号探测到的多种挥发性金属的存在,已逐步挑战这一传统认知,并催生出诸多新的假说和解释。施密德团队的新发现进一步支持了这一转变视角,即水星的表面成分并非单纯遗留自早期行星形成过程,而是持续受到太阳系内微观撞击体的重塑和丰富。

科研人员推测,水星表面经历了数十亿年的流星体轰击积累,这些撞击不断导入新的元素,并激发其释放进入外逸层,维持水星稀薄大气的动态平衡。除开行星科学角度,这一检测方法的成功应用也为太阳系中其他空气稀薄或几近无大气体的天体的研究打开了新思路。例如,月球、火星甚至小行星的极端环境,都可能借助分离出的ICW信号检测到极低浓度的挥发性元素。此前,月球上挥发性物质的发现也佐证了此类现象的存在和重要性。施密德表示,这种基于电磁波特征的间接检测技术在传统粒子探测与天文观测无法覆盖的条件下,展现了极高的灵敏度和辨识度。未来,随着更多数据积累以及新一代探测器的发射,科学家预期将进一步拓展这一技术的应用边界,深入揭示内太阳系各类天体表面化学和大气成分的复杂演化规律。

这次对锂元素的识别,不仅重塑了我们对水星化学组成的理解,也推动了行星空间环境的监测科学向更加精细和高效的方向迈进。在更广阔的宇宙视野里,认清诸如锂等稀有元素的分布和动态,有助于厘清太阳系行星与小天体之间物质交换的尺度和机制。同时,也为探索行星环境如何响应外来撞击、日冕物质及紫外辐射的相互作用,提供了坚实数据支撑。科研团队强调,这一发现不仅是水星科学的里程碑,也是空间物理和天体化学的突破性进展。水星这颗地球邻居的“重写故事”,从根本上启示了我们重新审视行星起源与演化的复杂画卷,也促使科学界持续追踪和探索太阳系深层次的演变动力和机制。随着更多相关研究陆续展开,水星及类似天体将继续为人类揭示宇宙中微妙而深刻的物质循环密码,为地球科学及行星外探提供更加宝贵的自然实验室。

。