近年来,加密货币在全球范围内得到了前所未有的发展,尤其是在东南亚和拉丁美洲等新兴市场,数字资产的普及速度令人瞩目。越来越多的人开始将加密货币视为逃避本币贬值的工具,稳定币则成为实现美元化储蓄账户的重要替代方案。然而,尽管加密财富的数字存在日益扩大,其在实际生活中的应用却依然受限,金融主权的承诺尚未兑现。加密革命展现出的巨大潜力,恰恰因支付体系不完善和脱钩传统金融系统的障碍而显得半途而废。加密资产的持有者虽然拥有数字财富,却缺乏便捷、稳定的支付渠道和提现手段,这使得他们无法将资产转化为现实生活中的购买力。特别是在基础金融设施薄弱、银行服务缺失的新兴市场,持币者面临的困境更为严峻。

稳定币作为一种创新货币形式,带来了规避本地货币风险和接入国际资本市场的新可能。尤其在监管环境趋严的情况下,稳定币为用户提供了规避汇率波动的庇护所,使其能够参与美国等资本市场发行的国债和资产支持代币基金。然而,这一切的美好愿景仍然被支付系统中的基础不完善所阻碍。当前主流支付方式依赖传统的银行网络和支付清算系统,这些系统在跨境支付和点对点支付中常常表现出速度迟缓、手续费高昂、错误率较高的问题。更令人担忧的是,这些系统具有明显的排他性,限制了未银行化人群对支付通路的全面接入。很多金融创新企业尝试利用区块链技术作为现有金融架构的增量优化,而非彻底改造。

这使得新兴市场的用户仍然无法摆脱传统金融体系的种种局限。过去五年中,尽管拉丁美洲和东南亚已有多家加密服务平台推出了将本地货币兑换为美元稳定币的功能,但因银行合作难题频繁被迫更换合作银行账户,影响运营稳定。非洲和南亚部分地区用户由于缺乏稳定的网络基础、智能手机普及率低以及银行服务不足,面临最后一公里提现难题。尽管他们是最需要获得金融包容的人群,但却难以从加密应用中获得实质便利。加密金融的未来,特别是在新兴市场,需要构建一个完整的“闭环”金融体系,使用户既能方便地将法币转入加密资产,也能无障碍地将数字财富转回现实经济。这不仅仅是技术的挑战,更是产品设计的考验。

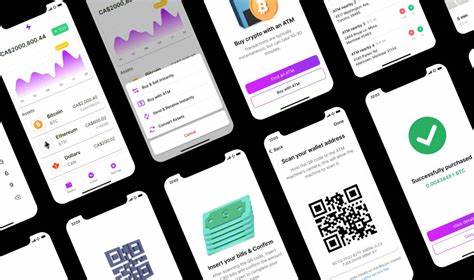

理想的金融架构应当融合稳定币与本地法币账户,提供实时工资入账、易用的消费渠道和储蓄收益管理功能。只有解决了“资金进出”的双向流动,才能真正实现加密金融的实际价值。对于加密生态系统来说,智能化的钱包应用集成模块化的二层以太坊网络,可以作为未来基建的蓝图。这类架构不仅能优化成本结构,还能让数字资产与传统银行转账渠道无缝对接,缓解资金流动瓶颈。以Revolut等金融科技公司为例,它们正在积极争取欧盟的银行执照,试图从监管合规层面入手,打造加密与传统金融融合的桥梁。支付系统被视为金融包容的“最后一公里”,也是真正实现普惠金融的关键。

区块链技术最具价值的应用场景之一,也正是在跨境支付的效率和成本上获得突破。未来支付生态,将在打破当前“数字资产只能装进口袋,无法拿出来花用”的悖论中迎来新生。以中国的数字支付生态为例,用户在过去十年中省略了电子邮件和信用卡的中间环节,直接通过移动端完成了数字转账和消费。类似的创新路径,同样为新兴市场的加密金融提供了示范。加密新型银行和金融服务将在当地经济发展薄弱的地区先行推出,解决切实经济问题,提供不仅仅是投机产品的现实金融工具。普遍看,稳定币和区块链支付将成为无银行账户用户进入全球资本市场的重要桥梁。

监管方面也呈现更为积极的态势,尤其是美国前总统特朗普时代对于区块链支付的探索,极大地推动了Meta、Visa、Stripe和Fidelity等巨头对稳定币基础设施的投入。挑战依旧存在,主要体现在复杂多变的跨国法规和合规要求上。加密企业必须兼顾灵活创新与合规稳定,才能有效帮助用户实现从加密资产到真实经济的无缝转化。这不仅是技术的胜利,更是信任和法律体系建设的胜利。打造完善的加密金融体系,既要像微软Windows系统那样简化操作界面,也要像苹果智能手机那样普及至千家万户。只有做到让用户无感切换传统与数字两种货币世界,实现轻松使用和管理,金融包容与主权才不再是停留在理念层面。

未来,将工资直接以稳定币入账,构建真正全闭环的金融生态,成为加密革命中最具变革意义的一步。通过金融和技术的深度融合,能够有效护卫个人财富免受本币通胀和贬值影响,同时提升跨境支付的便利性和安全性。总的来说,加密革命尚未完整,仍处于建设阶段。在解决支付系统的根本瓶颈和法币入出路径的关键痛点后,才能真正实现区块链和加密货币带来的金融主权。新兴市场的实践经验和需求,恰恰是全球加密生态下一个十年创新与发展的风向标。未来的加密金融必将成为连接传统与数字经济的桥梁,推动实现更加公平、透明和开放的全球金融体系。

。