近年来,Python生态系统中的包管理工具迎来了诸多创新,其中uv作为一款新兴工具因其出色的速度和解决复杂依赖问题的能力而逐渐受到关注。许多开发者纷纷将项目迁移到uv,以期获得更高效的构建与安装体验。然而,这种广泛采用的背后也引发了对工具锁定(lock-in)现象的担忧,使得“uv退出战略”成为业界探讨的热点话题。 uv的最大优势在于其在速度和依赖解析方面的卓越表现。相较于传统的pip或setuptools,uv能够更快地处理复杂依赖,尤其是在使用虚拟环境(venv)、图形界面库wxPython以及macOS平台时表现出色。由此,多个团队和企业逐步将CI流水线和日常工作流基于uv展开,享受着提升开发效率的红利。

然而,随着项目数量和uv定制配置的增加,团队对该工具的依赖也随之加深。GitHub Action的便捷集成和改进的依赖解析器让项目几乎离不开uv提供的生态闭环。这一切让开发者们感叹,正如曾经发生过的许多优秀开发工具般,卓越的用户体验最终可能导致难以逆转的锁定风险。一旦业务需求变化或厂商策略转变,迁移成本将陡增,给团队带来不小的挑战。 社区对此现象的反应不一。一部分开发者试图通过构建抽象层或保持对备选方案的持续测试,以防未来不得不切换工具。

他们提倡理解底层环境和包管理标准,比如虚拟环境、多种包格式(wheel、sdist)的工作机制,以及PEP 723和PEP 751等相关规范。这些标准的持续存在为生态系统的转换提供了某种保障,即便具体工具发生更替,基础规则仍将稳定。 另一些开发者则更倾向于坚持UNIX哲学,选择体积精简且关注单一职责的工具组合。他们着手打造以API驱动的工具集合,分别处理包管理、构建发布和上传等环节,避免依赖大型、复杂的“全能型”工具,降低因核心依赖工具变化带来的风险。此外,将构建流程尽可能地本地化和标准化,也是保障项目稳定交付的重要手段。例如使用容器化技术打造带有全部依赖的基础镜像,生产环境中只进行文件复制和简单命令执行,从而避免运行时需要依赖外部网络下载,增强构建过程的可控性。

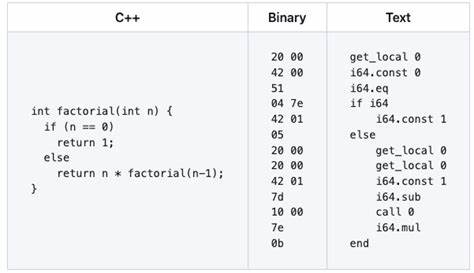

技术架构层面,uv作为静态链接的二进制文件,不依赖于Python环境本身,是其速度优势的主要来源之一,也降低了一定程度的环境腐败风险。相比值得信赖的pip resolver,uv采用更多启发式和优化手段加快依赖解算过程。尽管如此,pip本身也在不断进步,依托诸如resolvelib等库实现更健全的依赖解析,未来两者间的性能和功能差异有望缩小。 从开源视角看,uv的Apache/MIT许可意味着任何用户或团队都可以在必要时分叉或自建版本,避免受制于单一开发团队或厂商决策。一旦出现不利变化,社区具备一定的自我修复和替代能力。与此同时,项目经验表明,提前规划依赖管理和构建环境策略,理解底层包管理标准,是降低技术债务和未来迁移成本的关键。

对许多Python项目来说,工具切换其实是常态。无论是从pipenv迁移至poetry,还是采纳conda环境管理,项目生命周期中不可避免面临构建工具和依赖管理方案的演进。关键在于保持对技术栈的敏感度,持续评估工具方案的风险收益,并结合团队实际需求制定弹性的退出和备援策略。 总的来看,uv的到来为Python包管理生态注入了活力和新的可能性。其带来的性能提升和标准推进值得肯定,但对锁定风险的清醒认识同样重要。构建健壮的退出计划,强化对底层标准和环境理解,保持备选工具的测试覆盖,都是应对不确定未来的理性之举。

只有在享受创新便利的同时,秉持开放与审慎,Python社区的包管理生态才能更加健康和可持续发展。