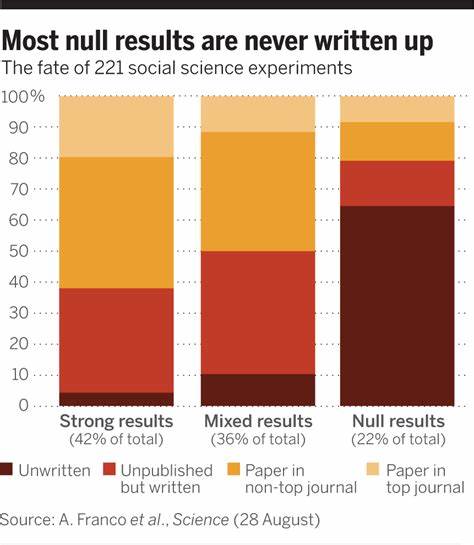

科学研究追求发现新知,推动人类文明不断进步。然而,在科研过程中,研究人员并不总是获得预期的积极结论,通常会遇到所谓的“无效结果”——即研究假设未被证实或未发现显著差异的实验结果。尽管这些无效结果对科学社区同样重要,能够避免重复研究,节省时间和资金,更好地指导未来探索,但现实中许多科研人员却难以将这类成果发表在主流期刊上,甚至不得不选择沉默。这种情况不仅影响科研的完整性,也阻碍了知识的全面共享。因此,深入理解为何研究人员珍视无效结果却面临发表困难,对于推动学术生态的健康发展具有重要意义。 首先,研究人员高度认可无效结果的价值。

科学的本质是提出假设并通过实验证明其真伪,无效结果提供了对假设的否定证据,使科研更加严谨和真实。无效结果不仅能防止他人重复相同错误,节省资源,更有助于校正科学认知,避免发表偏倚(publication bias)对学术界带来的误导。比如,在医药研究中,如果只有积极实验被发表,某些疗法的真实效果将被夸大,带来潜在风险。此外,无效结果还能激发新思路和不同视角,促进理论和方法学的不断改进。研究人员因此更希望公开这些结果,让学界和社会获得更多信息,从整体上提升科学透明度和可信度。 然而,尽管无效结果的意义显著,发表这类研究却面临诸多现实阻碍。

首先是期刊偏好积极成果的问题。主流学术期刊一般追求创新性强、显著性结果鲜明的研究,认为这类论文更具引用潜力和影响力,能提升期刊影响因子。这导致无效研究往往被视为“无聊”或“不够重要”,难以通过同行评审的门槛。与此同时,编辑和审稿人本身也存在观念偏差,倾向于支持“正面”发现,认为无效结果不够吸引读者甚至怀疑研究质量。许多研究者反映,刨根问底无效结果的审稿流程更加苛刻,甚至遭遇稿件被无理由拒绝的困境。 其次,科研评价体系对发表数量和影响因子的重视,使研究人员不愿投入时间发表无效结果。

科研人员职业晋升、项目申请和资金获得往往依赖于发表数量和论文影响力,因此多数人更倾向于聚焦于能带来积极结果的研究,忽视无效数据的价值。再加上发表无效结果通常需要额外付出写作和投稿时间,却未必获得职业认可和回报,导致动力不足。这种压力进一步强化发表偏倚,阻碍科研透明度的提升。 此外,缺乏专门面向无效结果的发表平台也是一大障碍。虽然近年来出现了一些专门接收负面或无效结果的期刊和数据库,但数量有限,影响力也较弱,无法满足广大研究人员的需求。主流期刊并未全面拥抱此类研究,学界整体缺乏有效机制来鼓励和便利无效结果的分享。

这与科研数据开放和再利用的趋势产生矛盾,也使科学结论更加片面和不完整。 针对上述问题,学术界和科研机构正在探索多种创新举措。部分期刊开始设立无效结果专辑,专门接收这类研究,提升其可见度和学术认可度。同时,也逐步推动同行评审机制的改革,减少对“漂亮”结果的偏好,主张质量与透明度并重。有的数据库和平台为无效数据提供存储与共享服务,方便科研人员上传并被学界检索。此外,科研评价体系也面临调整压力,未来有望逐渐纳入研究透明度、数据共享和公开无效结果的指标,减少单纯依赖发表数量和影响因子的弊端。

科研文化的变革更加关键。提升研究人员对无效结果发表意义的认知,加强科研诚信教育,鼓励开放心态,有助于突破传统评价和发表惯例的束缚。学术领袖和机构也应积极示范,公开无效结果,创造安全和包容的科研环境。通过多方协同努力,可以逐步打破无效结果发表的壁垒,推动科研成果更加完整、真实地呈现于公众和学界。 总之,无效结果在科学研究中不可或缺,是推动科学自我纠正和持续发展的重要环节。研究人员高度意识到其价值,但当前学术体系和发表环境中依然存在较大障碍,制约了无效结果的有效传播。

面对这一挑战,需要期刊、机构及个体多方合作,深化制度创新,改革评价机制,推广开放科研文化,打造更加公平和透明的科研生态。只有如此,科学才能真正实现知识积累的完整性与可靠性,惠及全社会的进步。无效结果的发表难题不是孤立现象,而是学术体系升级的催化剂和改革突破口,未来充满希望。