在现代软件开发过程中,自动化构建工具扮演着至关重要的角色,特别是在大型项目和复杂工作流中,Makefile作为经典的自动化构建文件,以其简洁灵活的规则定义受到广大开发者的青睐。完善的Makefile风格不仅能够提升构建效率,也能极大地改善团队协作与项目长期维护的便捷性。本文将从Makefile的组织结构、变量命名、目标定义以及实用技巧等多方面,深入探讨如何编写规范且高效的Makefile。 首先,Makefile应被视为一个自动化工具,同时它也是项目的使用说明,因此保持结构清晰至关重要。一个项目通常以一个版本控制管理的源代码目录开头,项目根目录下存在Makefile文件,所有自动生成的目标文件不应加入版本控制。组织清晰的Makefile利于开发者快速理解项目构建机制,降低新成员上手成本。

Makefile的整体架构通常分为四个主要部分:引入文件(includes)、开头声明(prologue)、环境变量声明和内部变量及规则。引入文件部分适用于大型项目包含自动生成的依赖文件或共享配置,而小型项目可能不需要该部分。引入文件应放在开头声明之前,以确保局部声明的正确性并避免重复标志添加。自动生成的依赖头文件由于依赖变量,往往放置在主体部分,以保证变量已初始化。 开头声明部分的典型内容包括启用未定义变量警告、指定shell环境为bash以及配置shell参数,如启用错误即停(-e)、未定义变量报错(-u)和管道失败时报错(pipefail)。设置默认目标通常使用.DEFAULT_GOAL变量,如设为all,确保所有目标执行顺序一致且符合惯例。

此外,配置.DELETE_ON_ERROR有助于避免生成失败时遗留不完整的目标文件,保证构建环境干净整洁。将.SUFFIXES清空的目的是禁止隐式后缀规则,使构建逻辑更加显式可控。 环境变量的使用严格遵循全大写命名,与GNU Make手册一致,确保变量易于识别且不会混淆。环境变量采用条件赋值操作符(?=)声明,保持灵活性并明确默认值。必须强制设定的环境变量应通过条件判断配合$(error)函数让Makefile报错,防止构建在缺少关键信息时继续执行。对于仅在单个目标中使用的环境变量,可在目标中的recipe里进行检查,提高灵活性和局部控制。

主体部分同时包含内部变量定义、目标和规则声明,这是Makefile最重要也最丰富的部分。内部变量使用小写字母命名,区别于环境变量,且多采用立刻扩展(:=)赋值方式,避免依赖延迟求值带来的复杂性。除非有特殊情况,例如使用wildcard动态生成文件列表,一般优先使用立刻扩展。此外,变量间不留空行,加快视觉连续感,提升整体代码简洁度。 每个目标及规则之间必须用空行隔开,规则重定义会被Make警告,但可以通过多次声明添加前置依赖,这对分解长期构建任务和引入子Makefile非常有用。规则模式中,作者建议右侧锚定(如%.c)更符合文件类型规则的习惯,且以点号分隔的规则能清晰区分模式部分,便于维护和扩展。

默认目标建议使用all,且将其声明为伪目标(.PHONY),保证无论何时执行都执行其recipe。伪目标指无对应实际文件的目标,使用.PHONY声明可避免与同名文件冲突,确保构建动作被触发。伪目标的声明原则包括确保所有伪目标均依附于.PHONY,且尽量单独声明避免过长列表导致理解困难。伪目标不应成为文件目标的依赖,以免造成误执行。 对于中间文件,务必声明为.INTERMEDIATE,提示Make在不再需要时自动删除,保持目录整洁。但若构建耗时较长,开发阶段可暂时取消中间文件声明以便调试。

利用.SECONDARY目标可控制哪些由模式规则生成的文件不被自动删除,适用场景包括保存部分工序结果。 声明顺序上,作者强调先声明依赖再声明目标,有助于构建过程的顺序感和逻辑性。常用变量或依赖应放在多目标共用的上部区域,单独使用的则接近实际调用处。构建流程一般从setup阶段开始,设置环境准备,再到正常构建、测试、清理和安装阶段合理排序,提升可读性。 自动变量的利用为Makefile编写带来巨大便利。$@代表目标名,$<为首个前置依赖,$^为所有前置依赖去重列表,$*代表模式匹配提取的词干。

使用这些变量可避免硬编码文件名,降低维护成本。例如共享recipe中使用$@、$<或$^保证构建正确对应的文件,提高规则重用性。 空白和空行的运用关注细节,使Makefile简洁且易读。特别是在变量函数参数中的逗号后避免空格,防止不必要的参数干扰。此外,长行拆分时,续行必须由tab符开始,为遵循Makefile语法规范并确保shell正确执行。 项目中文档的生成及数据处理工作流同样可以使用Makefile高效管理。

常见需求包括Markdown转换为HTML、PDF或EPUB等格式,或按照定义顺序依赖执行一系列数据处理任务。并行化执行依赖合理声明,可显著提升工作流效率,但需要注意任务不共享未公开的资源。 合理命名文件是提高项目可维护性的另一重要方面。文件名应紧扣内容或生成工具,同时保持命名规范一致。建议使用字母、数字、下划线、点和短横线组成,不使用空格避免shell操作冲突。后缀用于标识文件格式,确保工具链可以准确识别与处理。

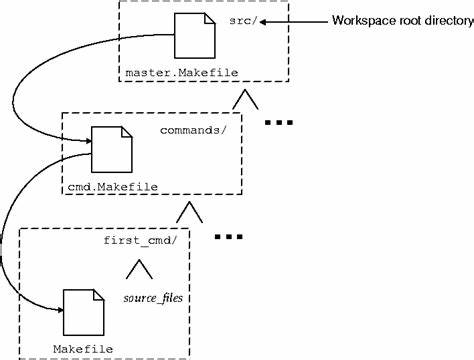

Makefile开发应尽量避免递归调用和复杂的多Makefile管理,这会带来变量命名冲突和维护难度。更好的做法是适度分区,用前缀区分变量和目标,或采用包含关系,让顶层Makefile统一管理,保持依赖图完整且便于调试。 Setup目标的设计目标是为项目准备必要环境,如安装依赖包、配置语言环境等。它们应避免使用sudo或在recipe中要求交互式输入,推荐单独以超级用户身份运行,保持安全性和灵活性。对于不同权限要求的操作应分开管理,且尽可能用条件判断保证环境完整性。 构建可移植的Makefile不是易事。

采用GNU Make是主流选择,但版本差异及操作系统shell环境差异需要谨慎处理。避免使用非POSIX标准特性,谨慎使用外部命令及其参数,以提升构建在多平台的稳定性。将不可缺少但不通用的外部命令包含在项目目录并通过变量调用,可提升项目独立性。 Shell脚本在Makefile中扮演重要角色。将复杂命令抽取成独立脚本,有利于测试、复用和维护。脚本头部应与Makefile的shell环境配置保持一致,使用set加上-eu及o pipefail等选项保证错误即停和变量严格校验。

利用shellcheck工具检查脚本质量,可以提前发现潜在错误。 最后,Makefile调试一般较为直观,因为执行前会打印命令,但变量展开、依赖计算可能带来复杂性。通过定义测试变量的目标,可快速检视变量内容。合理声明目录为order-only依赖,正确使用共享recipe,能避免一些隐蔽的构建失败或重复执行。 总而言之,优质的Makefile风格指南不仅关注实现功能,更致力于构建过程的透明、可测和易于维护。通过规范化命名、合理分区结构、充分利用自动变量及伪目标声明,结合对并行和依赖管理的深刻理解,开发者可以构建更加健壮、便于协作的自动化构建环境。

随着项目规模扩大,这些良好习惯将显著减少构建错误、提升开发效率,并为团队自动化开发奠定坚实基础。