在当今快速发展的金融科技时代,加密货币已成为财富管理和私人银行领域的重要组成部分。然而,随着其受欢迎度的上升,金融犯罪的风险也随之加大,尤其是在亚洲的财富管理和私人银行行业中。因此,探讨加密货币与金融犯罪之间的关系,已经成为业内人士亟待解决的课题。 近年来,亚洲的加密货币市场蓬勃发展,吸引了大量投资者的关注。从比特币到以太坊,再到各种代币,越来越多的人开始将其视为投资组合的重要组成部分。然而,加密货币的去中心化特点为金融犯罪提供了温床。

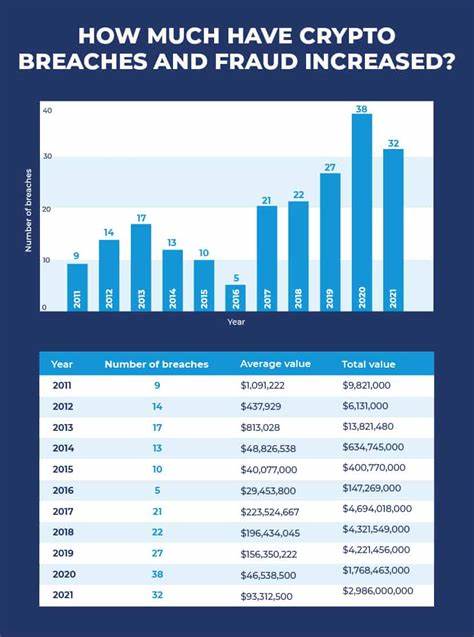

无论是洗钱、诈骗,还是其他形式的财务犯罪,黑客和不法分子都在利用加密货币的匿名性和跨国交易的便捷性来掩盖他们的犯罪活动。 在中国,政策监管的持续加强使得加密货币交易面临严峻挑战。尽管中国政府对加密货币的监管相对严格,但地下交易平台仍然存在,许多投资者通过这些渠道进行交易。这种情况下,既有的金融犯罪形式如洗钱、诈骗等呈现出新趋势,一些投资者因缺乏对加密货币的了解而成为骗局的受害者。这不仅影响了个人财富,也给整个金融体系带来了潜在的风险。 在香港,作为国际金融中心,私人银行和财富管理服务在加密货币领域的参与度不断提升。

许多财富管理机构开始接受加密货币作为投资产品,以便满足客户的需求。然而,随着这一趋势的增长,金融犯罪的风险愈发凸显。不法分子利用私人银行对于加密资产的监管薄弱,进行洗钱和非法交易,损害了行业的声誉。 在新加坡,尽管政府对区块链和加密货币持开放态度,并积极推动金融科技的创新,但仍然面临金融犯罪问题。随着越来越多的投资者涌入加密货币市场,诈骗活动日益猖獗,特别是在初始代币发行(ICO)中,许多项目并没有实际价值,却成功吸引了大量投资者的资金,最终导致投资者血本无归。 面对以上挑战,各国监管机构纷纷采取措施加强对加密货币交易的监管。

在日本,金融厅已经开始对加密货币交易所进行严格审核,要求其遵循反洗钱(AML)和客户身份识别(KYC)的规定,以保证交易的合法性。在新加坡,金融管理局(MAS)也启动了相关监管框架,对涉及加密货币的机构进行指导,以确保其运营的规范性。 与此同时,亚洲的私人银行业者也在探索应对金融犯罪的策略。例如,许多财富管理公司开始引入区块链技术,以增强其透明度和可追溯性,这不仅有助于防范金融犯罪,也提升了客户的信任度。此外,金融机构开始通过大数据分析和人工智能技术来识别和监测可疑交易,及时采取措施防范风险。 然而,尽管监管措施的落实和技术手段的应用在一定程度上改善了目前的局面,但金融犯罪的复杂性和隐蔽性依然给监管部门带来了巨大的挑战。

许多犯罪分子利用法律和政策的漏洞,寻找新的套利空间,这使得监管者不得不不断调整和完善相关法规。 综上所述,金融犯罪与加密货币之间的关系是复杂而紧密的,尤其在亚洲的财富管理和私人银行行业中。随着加密货币市场的不断发展,面临的风险也日益增加。只有通过加强监管、提高行业透明度,以及利用新技术手段,才能有效遏制金融犯罪,保护投资者的合法权益。 在未来,随着区块链技术的不断进步和加密货币市场的不断成熟,财富管理和私人银行行业需要积极应对这些挑战,以实现可持续发展。同时,投资者也应提升自身的风险意识,加强对加密货币的了解,从而更好地保护自己的投资安全。

只有在科技与监管共同作用下,才能为加密货币的良性发展创造一个安全的环境。