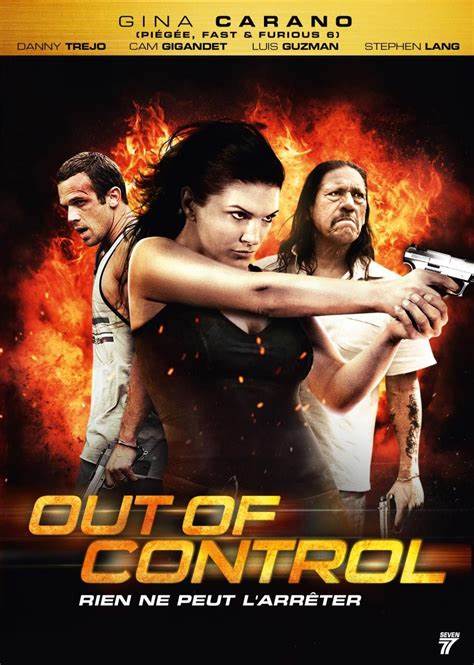

科学研究一直以来都以严格的实验设计作为保证研究结论有效性的基石,其中对照组的设置尤为关键。对照组,作为实验中的“基线”,可以帮助研究者理清变量之间的因果关系,剔除无关因素干扰。然而,2014年由Scott Alexander撰写的《The Control Group Is Out of Control》一文深刻揭露了对照组本身可能存在的隐患,引发科学界对于科研方法学甚至科学本质的深刻反思。 对照组究竟扮演着怎样的角色?以药物试验为例,研究人员通常将受试者分为两组,一组接受治疗药物,而另一组则接受安慰剂,二者的效果差异说明药物的有效性所在。但是,如果安慰剂组的数据表现同样优异,便会令研究结果失去意义。事实上,在一些研究领域,尤其是心理学、医学等充满变数的学科中,控制对照组的准确性极具挑战性,有时甚至成为整体实验失效的隐患。

对此,Alexander引入了一个颇具启发性的隐喻——把玄学中的超自然现象学说“通灵学”视为科学研究中的“对照组”。在超自然现象领域,几乎没有确凿证据支撑其存在,大多数科学家将其视为伪科学或迷信。然而,超自然现象研究者始终 坚信其真实性,持续发表正面结果的实验报告。为何如此?这正凸显了对照组“失控”的背后根本性问题:科学实验结果中存在着强烈的“安慰剂效应”,即研究者及受试者的期望、认知甚至情绪都可能人为放大数据中的随机噪声,误将随机波动解读为真实信号。 这种现象启示我们,科学研究的标准统计工具在过滤噪声与信号方面并非万无一失。比如p值小于0.05被普遍视为显著,但实际上统计手段容易被调整、挪用甚至滥用。

部分研究通过选择性发表,数据“撑空”,或者在样本数据中灵活调整变量,使得统计结果看似达到显著性,实际上掩盖了标准差、样本偏小、外部效应等关键问题。 在心理学领域,这种现象被称为“复制危机”,大量入选高影响力期刊的研究无法被独立复制验证。医学界也不例外,John Ioannidis等多位学者早已指出许多研究的可重复性问题,并呼吁提高科研门槛。围绕提升科学研究质量的讨论,集中于若干关键策略,包括扩大样本规模、严格的预注册机制、强调多次严格复制、利用贝叶斯统计评估证据强度、警惕发表偏倚及p值的滥用等。 然而,这些改善措施主要解决的是如何避免随机噪声被误判为真实效应,忽视了“实验者效应”以及潜在的系统性偏差。实验者效应指的是实验设计或执行过程中,研究人员的主观信念、态度甚至无意识动作对实验结果产生影响。

以经典的“凝视实验”为例,研究者Schlitz和Wiseman使用相同的实验设备和流程,却因实验者不同导致截然不同的结果,充分暴露了实验者效应强大而隐秘的影响力。 这一现象在心理治疗研究中也屡见不鲜,一项项荟萃分析表明,心理疗法的疗效往往倾向于研究人员本人偏爱的治疗方式。这种主观偏好在无形中影响数据收集、解释和呈现,导致研究结果在科学有效性上蒙上阴影。类似的实验者效应还可体现在动物实验中,研究者对实验对象的预期甚至细微情绪变化,都可能对动物的行为产生影响,造成数据混淆。 实验者效应与正常的双盲设计原则看似针锋相对,但对于复杂的心理学实验和某些生物实验,双盲设计难以完全排除研究者潜意识的影响,且现实执行中往往不够严谨。加之现代科研环境的激烈竞争、发表压力和资金分配机制,使得研究人员难以彻底远离偏见与利益冲突。

再看对长期无法复制的“超自然效应”研究,诸如Bem关于预知实验的系列研究,虽包含多个厄运复刻的元分析,且统计上达到高显著性,仍饱受质疑。原因不仅在于未严格实行预注册和排除多重试验,还包括大量未发表的负结果和潜在的实验者效应。严格审视那些所谓“虽小但显著”的效应,很可能是系统性偏差与统计噪声的混合体而非真实现象。 面对如此挑战,科学界有责任重新审视“对照组”的设计原则和实验的内控机制。对照组本应是科学的守门员,然而如果对照组自身无法完全排除偏差或噪声,整个科学体系将形同虚设。建立更加完善公正的对照组设计,应覆盖样本随机分配、严格的盲法操作、预注册实验协议、全数据公开与共享、以及对负结果的包容和平衡报道。

此外,利用更加先进的统计工具以及基于贝叶斯理论的分析方法,可以更合理地融合先验知识与当前证据,降低对单一指标如p值的过度依赖。科学共同体还应加强跨实验室、跨学科的合作,确保研究成果的客观验证与持续监控,避免“placebo science”(安慰剂科学)的泛滥。 更深层次的挑战还在于科学的社会机制。学术发表体系的评价标准、资金拨款的激励模式、同行评审中的群体偏见等,都制约着科研质量的提升。唯有从根本上改善科研文化,督促科学行为的透明化、多样化和责任化,才能让对照组真正发挥它在实验科学中的核心作用。 虽然对照组“失控”的现象令人担忧,但其也提供了宝贵的镜鉴,促使研究者和公众反思科学的局限和潜力。

科学并非完美无误的绝对真理,而是逐步逼近客观事实的过程。只有不断修正自身的方法学缺陷,警惕人类偏见,科学才有可能冲破伪装的噪声,抵达事实的彼岸。 从严格的实验设计、严谨的统计分析,到完善的学术生态系统,每一个环节都不可或缺。且让我们把注意力从幻象的正面结果转回真正的问题上,以谦卑而批判的态度,守护好那原本就不易稳固的科学基石——对照组,从而保障科学发展的健康与持续。