近年来,加密货币作为一种新兴的数字资产和支付工具,正在全球范围内逐渐获得认可和应用。尤其是稳定币的兴起,为跨境支付提供了高效、便捷的新途径。然而,尽管一些国家为了防范金融风险和保护本国金融秩序,采取了严格的加密货币支付限制措施,禁止居民在国内使用加密货币进行交易和支付,但在境外使用加密货币支付的法律地位却表现出不同的态势,甚至在某些情况下是被允许的。这种现象引起了法律专家、监管机构以及产业界的高度关注和热议。 中国、印尼、俄罗斯、土耳其等国家和地区均已出台法规,明确禁止零售用户在国内使用加密货币进行支付活动,以缓解潜在的市场波动风险、防范洗钱及非法资本外流等问题。然而,这些规定通常是基于本国法律管辖范围内的行为制定的。

事实上,多数国家现行法律都遵循属地管辖原则,即法律适用于本国境内的活动以及本国公民的行为。换言之,对于境外交易或境外支付平台提供的加密货币服务,这些禁令并未直接涵盖或限制。 以土耳其为例,法律专家指出,《关于停止在支付中使用加密资产的监管》主要针对境内持牌支付机构,限制其接受加密货币支付行为。然而,如果土耳其居民选择通过国外的电子商务平台使用加密货币购买商品或服务,法律并未施加直接限制。这在一定程度上打开了居民使用加密货币进行跨境支付的法律空间。俄罗斯的情况也类似。

尽管《数字金融资产联邦法》禁止居民因合同目的直接接受加密货币作为支付手段,但并未禁止俄罗斯公民用加密货币在海外支付旅行、购物等非合同性质的服务费用。 以乔治亚为例,旅游业对俄罗斯和土耳其游客依赖度较高。当地旅行社“Tripzy”近期开放了通过USDT稳定币支付旅游服务的渠道,为来自限制加密支付国家的游客提供了便利。业内人士认为,这种做法不仅提升了客户支付的自由度,缩短了交易时间,也发掘了国家外围经济活动的新亮点。尽管跨境支付的便利性显著增加,但也不可忽视监管层面对潜在风险的警惕。 国际监管机构,尤其是金融行动特别工作组(FATF)高度关注加密货币及稳定币在跨境交易中的风险。

FATF多次警告称,随着全球加密资产交易的活跃,包括恐怖融资、朝鲜等高风险国家非法资金转移,其利用稳定币进行非法交易的案例逐渐增多。2024年以来,FATF在反洗钱(AML)措施落实方面加大了对稳定币应用的监管力度,促使各国加强对跨境加密支付的监测和合规管理。 跨境加密支付在法律上的“灰色地带”也引发了地缘政治和国际制裁等复杂因素的影响。比如,俄罗斯在多个国际制裁名单上,部分欧盟国家担忧某些国家利用邻近免监管区或监管宽松国家作为“资金跳板”,通过加密货币实现资本流动,规避制裁措施。乔治亚如若被视为制裁规避的中转地,可能面临国际社会的压力和法律挑战。此类监管重叠与法律冲突,迫使各国政府重新思考如何在保护国家金融安全与促进数字经济发展之间寻求平衡。

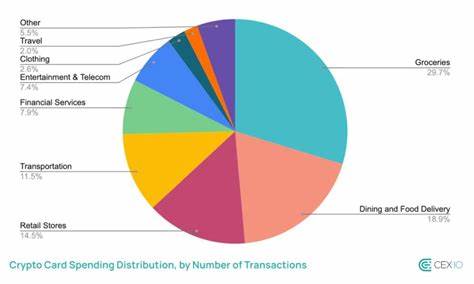

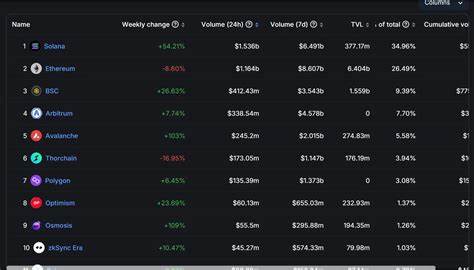

此外,从市场角度看,稳定币因其价格相对稳定、易于跨境流通的特性,成为国际贸易和旅游支付的新宠。越来越多的全球企业开始试水接受稳定币支付,既满足了用户在数字货币领域的消费需求,也促进了资本的高效流通。然而,企业在积极拓展加密支付的同时,也需关注所在国家和地区的法律风险,尤其是在涉及跨境支付和外汇管制时。 未来,随着全球对加密货币及其支付功能认识的不断深入,预期法律法规将趋于完善,跨境加密支付的监管框架也会逐步明确。各国监管部门和国际组织可能会加强合作,推动制定统一的规则标准,以实现风险防控与创新发展的双赢局面。与此同时,企业和用户应保持警惕,积极合规,合理利用数字资产的优势,促进全球数字经济的健康发展。

总的来说,尽管多个国家对国内加密支付持严格限制态度,但在法律边界之外的跨境加密货币支付仍然存在法律可行性和市场机会。对于用户而言,这种差异提供了更多灵活的支付选择,而对于监管者来说,则提出了更多关于全球合作与监管创新的课题。未来跨境加密支付的发展必将依赖于多方力量的共同推动与协调,平衡监管合规与技术应用之间的关系,实现数字金融的新一轮繁荣。