未实现收益税的意外后果 近年来,随着美国政府对于税收政策的不断调试,未实现收益税这一概念逐渐引起了公众的广泛关注。这一税制的主要目的是对投资者持有的资产增值部分征税,换句话说,当投资者的资产价格上涨,但是尚未出售这些资产时,他们也需对这些“未实现”的收益进行纳税。然而,这一政策尽管看似合理,实际的后果却可能超出预期,带来一系列复杂的经济和社会影响。 首先,未实现收益税可能会导致投资者行为的改变。许多投资者在面对未实现收益的税收时,可能会选择更保守的投资策略,以此来避免在未出售资产的情况下遭受税负。这种现象被称为“税收扭曲”,即税收政策影响了投资者的决策,使得他们更倾向于仅持有资产而不进一步投资或交易。

长远来看,这种行为可能抑制资本市场的流动性,降低交易活动,从而影响市场的整体效率。 其次,未实现收益税的实施还可能导致资本外流。许多美国投资者可能考虑将资金转移到没有类似税收政策的国家,以避免不必要的税负。尤其是对于高资产净值的投资者而言,他们更有能力和资源寻找较低税负的环境。这种资本外流可能对美国经济产生负面影响,减少国内投资,进而影响经济增长和就业机会。 此外,未实现收益税可能对中小企业和创业公司产生不利影响。

这些企业往往依赖于天使投资和风险投资的资金支持,而投资者需要在考虑潜在回报的同时也要评估税务负担。未实现收益税的增加可能会降低投资者对风险投资的兴趣,从而使中小企业融资难度加大,创新动力减弱。这对于本已在竞争中艰难求生的中小企业而言,无疑是一个沉重打击。 再者,未实现收益税的征收与公平性问题密切相关。虽然政府可能希望通过这一政策实现财富的再分配,但实际上,未实现收益税更可能加剧社会的不平等。通常,高收入群体拥有更多的金融资产,这使他们在未实现收益税的影响下承担相对较高的税负,而低收入群体的资产则相对较少,税负影响相对较小。

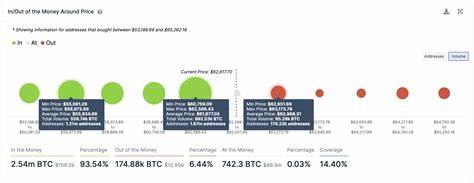

这种不对称的税制设计可能会引发公众的不满,导致社会的分裂与对立。 此外,未实现收益税的实施还可能面临实际操作上的困难。如何评估未实现收益的金额,如何处理暴涨暴跌的市场波动,以及如何确保税收的公平性和准确性,都是亟待解决的问题。资本市场经常受到各种外部因素的影响,如经济周期、政策变化等,这使得资产的价值波动性增大,而未实现收益的评估则成为一个复杂而富有挑战性的任务。 不容忽视的是,未实现收益税的政策在某种程度上反映了政府对于监管与控制的期望。这一政策旨在通过税收来实现财富的再分配,促进社会公平。

然而,在实施过程中,政府需要认真考虑这些意外的后果,以确保政策的有效性与可持续性。 在监管层面上,政府可以通过引入税收抵免、延迟纳税等措施来缓解未实现收益税带来的负面影响。例如,可考虑给予投资者一定的宽限期,允许他们在出售资产之后再进行纳税,这样能够在一定程度上减轻投资者的税负压力。此外,政府可以通过进一步的税收政策调整,引导投资者朝向更有利于经济增长和社会发展的方向。 总的来说,未实现收益税的引入虽有其初衷在于促进税收公平和财富分配,但在实施过程中却可能导致一系列意想不到的后果。这不仅关系到投资者的经济决策,也关乎整个社会的经济活力与公平性。

在未来的政策制定过程中,各方应对此保持高度关注,以确保税收政策真正能够实现其预期目的,而非适得其反。