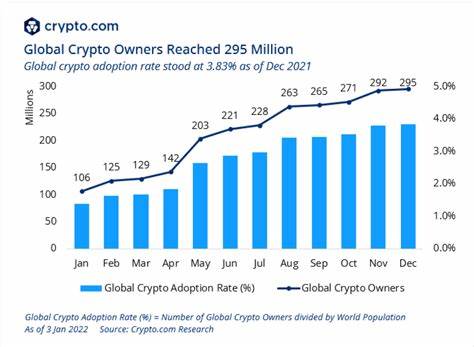

在全球数字经济日益蓬勃发展的背景下,东南亚地区的虚拟资产服务提供商(VASP)享受到了前所未有的发展机遇。然而,随之而来的网络欺诈和洗钱等风险问题却也日益严重。为了解决这些问题,联合国一家机构近期提出建议,呼吁东南亚国家对无牌虚拟资产服务提供商进行刑事化处理。 虚拟货币和区块链技术的出现,给金融市场带来了巨大的变革。许多人借助于这些新兴技术进行投资和交易,但与此同时,缺乏监管的环境也为不法分子提供了可乘之机。网络欺诈案件频发,许多投资者因缺乏相关法律保护而遭受重创。

根据联合国的报告,东南亚地区在虚拟资产监管方面的力度不够,许多国家尚未建立完善的法律框架。这使得大量无牌的虚拟资产服务提供商在市场上游走,利用用户的信任进行各种形式的欺诈。在这种情况下,要求对无牌VASPs进行刑事化处理的建议显得尤为紧迫。 这一建议的提出,旨在增强各国对VASP的监管力度,保护消费者的合法权益。通过将无牌VASPs的行为定性为刑事犯罪,可以有效遏制网络欺诈等违法活动的蔓延,有力打击那些利用虚拟货币进行不法交易的犯罪组织。同时,这也将为合法的虚拟资产服务提供商提供一个更加公平的竞争环境。

东南亚国家的政府面临的挑战不容小觑。为了有效地实施这一建议,各国需要加强合作,共享情报和资源,提升整体的反欺诈能力。此外,提高公众的安全意识也是一项重要的任务。越来越多的人开始了解虚拟货币的潜在风险,政府和相关机构需要通过宣传和教育来帮助公众提高警惕,防范网络欺诈。 例如,马来西亚、泰国和新加坡等国家已经开始采取措施,建立起针对虚拟资产交易的法律框架。这些国家通过设立监管机构、制定相关规定来规范市场行为。

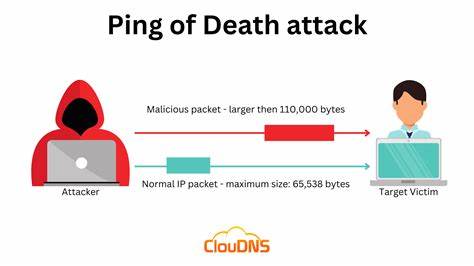

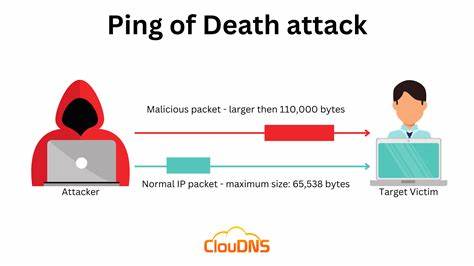

然而,由于监管机制尚未完善,许多无牌VASPs依然在法律的灰色地带中活动。因此,东南亚国家的整治行动必须加速,以适应这一行业快速发展的步伐。 值得注意的是,刑事化无牌VASPs并不是解决问题的唯一途径。在建立更为完善的法律框架的同时,各国还需要深入推进技术创新,加强对区块链技术的研究。只有在技术层面上加强防范,才能从根本上遏制网络欺诈的发生。此外,跨国合作也显得至关重要。

由于虚拟资产交易具有跨境性,单一国家的努力往往难以奏效。因此,各国在制定政策时,应考虑到国际间的协调与合作,避免监管的碎片化。 另一方面,合法的VASPs也需要加强自律,提升服务质量和客户透明度。只有在保证用户资金安全、信息透明的前提下,才能赢得消费者的信任,进而抵御无牌VASPs的冲击。此外,行业协会的建立也将有助于促进行业内的自我监管,推动合法合规的商业行为成为行业的主流。 总的来说,东南亚地区面临的网络欺诈问题亟需引起各国政府的重视。

联合国机构的建议为各国提供了一条明确的反制之路,但这条路需要各方共同努力才能走得顺畅。无论是加强法律监管、提高公众意识,还是推动技术创新和跨国合作,都将是打击无牌VASPs的重要举措。在这个快速变革的数字时代,如何建立一个安全、透明的虚拟资产交易环境,将是每个东南亚国家必须面对的挑战。只有通过共同的努力,才能有效保护消费者的权益,推动区块链和虚拟资产行业的健康发展。