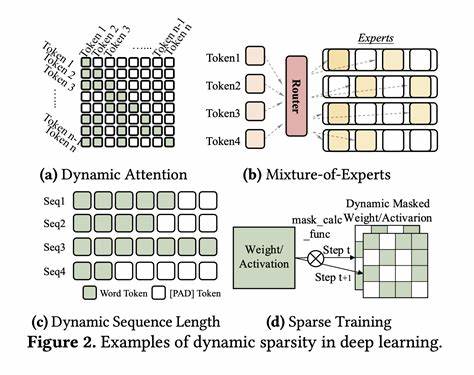

随着人工智能技术的不断进步,通用人工智能(AGI)成为全球科技界追逐的终极目标。AGI指的是具备类人智能,能够理解、学习和执行多种任务的智能系统,超越特定领域的限制,实现全面适应不同场景的能力。然而,实现AGI的路径充满挑战,传统的神经网络结构和训练方法面临着效率瓶颈、计算资源需求高企等难题。在这一背景下,动态稀疏性(Dynamic Sparsity)概念逐渐凸显其关键价值,成为推动AGI发展的核心技术路线。动态稀疏性意味着在神经网络的运行过程中,模型结构的活跃连接会根据输入和任务的不同而动态调整,而不是依赖固定的、密集的连接模式。这种机制使得智能系统能够在保证计算效果的同时,大幅度降低冗余信息的处理量,提升计算效率和资源利用率。

传统深度学习模型通常依赖密集连接,即神经元之间的大量固定链接,这种“形式重于功能”的设计虽然保障了模型的表现力,但也导致模型在大规模部署时计算资源的巨大需求,增加了能耗和运算时间。与此相反,动态稀疏网络通过在推理和训练过程中选择性激活必要的连接,实现了对计算流的不均匀分配,这不仅契合了生物大脑高效处理信息的特点,更为打造高效、灵活的智能系统奠定了基础。动态稀疏性的核心优势在于其适应性和灵活性。正如人脑根据当前任务和注意力机制激活不同的神经通路,动态稀疏网络在不同输入下激活不同子网络,智能地集中计算资源处理关键特征,避免资源浪费。这种弹性设计使得AGI系统能够更加高效地实现多任务学习、快速迁移和场景适应,正是构建“真正智能”不可或缺的要素。此外,动态稀疏性也帮助解决了神经网络普遍面临的过拟合和泛化问题。

通过限制每次计算激活的连接数,模型避免了对训练数据的过度依赖,提高了在未知环境下的表现能力。同时,动态稀疏结构还促使模型自动发现更加简洁和有效的表征,有助于提升解释性和可控性,这对于AGI的安全性和可靠性至关重要。在实现层面,动态稀疏技术推动了硬件与算法的深度融合。专门设计的稀疏计算芯片和加速器能够更好地配合动态结构,降低功耗并提升运算速度,使AGI系统具备在实际应用中长时间运行的可能性。随着半导体产业和神经形态硬件的发展,基于动态稀疏性的架构将更加普及,促进智能机理的普遍应用。现有的一些前沿研究已经证明了动态稀疏性的巨大潜能。

例如,基于动态稀疏性设计的神经网络在自然语言处理、计算机视觉及强化学习等领域展现出了比传统网络更优的性能和更低的计算成本。这些成功实践印证了动态稀疏性不仅有助于提升单一能力,更能为构筑多样化、跨领域的AGI能力提供坚实的基础。此外,动态稀疏性的理念启示我们重新思考人工智能设计的根本原则。AGI的实现不应拘泥于简单堆砌参数和层数,而需关注功能的高效达成,摒弃冗余,强调模型的灵活适配性。只有让模型具备像人脑一样的动态资源调配机制,才能实现真正意义上的智能,突破当前人工智能发展的瓶颈桎梏。在未来展望中,动态稀疏性有望催生更加智能和环保的AI设备,普及智能技术到边缘计算和物联网等多样化场景。

同时,这一技术进步也将推动AI伦理、安全的创新研究,因为动态稀疏结构更易实现对决策过程的透明监控与干预,为AGI的社会应用奠定信任基础。总结来看,动态稀疏性通过强调功能优先于形式,提供了一条切实可行的AGI发展道路。它不仅能够解决传统深度学习方法在计算效率和泛化能力上的瓶颈,更为未来智能系统注入了灵活适应与高效运作的基因。作为推动智能革命的重要力量,动态稀疏性必将成为实现真正通用人工智能的关键桥梁,引领人类迈向更加智慧的未来。