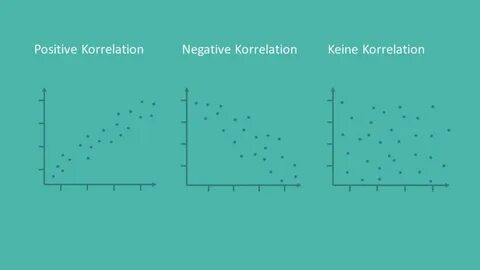

在现代数据分析领域中,“负相关性”这一概念备受关注。负相关性指的是两种变量之间的一种关系,当其中一个变量增加时,另一个变量则呈现减少的趋势。理解这种关系对于各类研究和商业决策尤其重要。本文将探讨负相关性的定义、应用场景及其在实际数据分析中的意义。 首先,我们需要明确负相关性这一术语的基本含义。在数学和统计学中,关联性通常通过相关系数来衡量。

其中,相关系数的范围从-1到1,数值接近-1表明存在强烈的负相关性。当相关系数为-1时,意味着两个变量之间存在完全的线性负相关关系,换言之,如果一个变量增加,另一个将以同样的比例减少。而当相关系数为0时,则表示两个变量之间没有显著的关系。 负相关性的概念在多个领域内都具有重要意义。例如,在金融市场中,投资者常常会遇到资产之间的负相关性现象。当股市表现不佳时,某些避险资产(如黄金)的价值可能会逆势上涨。

这种现象使得投资者能够对冲风险,实现资本的保值与增值。因此,熟悉并理解负相关性,将对投资决策提供有力支持。 在健康科学领域,负相关性同样被广泛应用。研究者发现,运动量与某些慢性疾病(如心脏病或糖尿病)的发生率之间存在负相关关系。换言之,运动量增加时,这些疾病的发病率通常会降低。这一发现推动了健康生活方式的推广,鼓励人们积极参与体育锻炼,以降低健康风险。

除了金融和健康,负相关性在社会科学研究中也起着不可或缺的作用。例如,在教育研究中,有证据表明,学生的学习时间与学业压力之间存在负相关性。那些花更多时间在学习上的学生,往往会感到更少的压力。这一研究结果为教育政策的制定提供了依据,促进了课程设计和学生管理的优化。 然而,分析负相关性时,研究者需警惕因果关系的误解。在某些情况下,负相关性并不意味着一种变量是另一种变量的原因。

例如,某个地区的冰淇淋销量与溺水事件数量可能呈现负相关关系,然而这并不能说明吃冰淇淋会导致溺水。实际上,这种现象可能与两者都受到季节性气候(如夏季炎热天气)影响有关。因此,在进行负相关性分析时,必须结合更多的变量和背景信息,避免得出片面的结论。 数据分析工具的发展加速了对负相关性研究的深入。如今,许多数据分析软件和平台(如Python、R等)都提供了强大的统计分析功能,使得用户可以轻松计算相关系数,并可视化数据之间的关系。这种便利使得无论是在学术研究还是商业领域,分析师和决策者都能够迅速识别潜在的负相关性,为决策提供数据支持。

然而,仅依靠算出的数字结果是不够的。负相关性的解释与应用需要深入思考和全面分析。举个例子,假设我们发现某种产品的销量与广告支出之间存在负相关关系,这并不意味着增加广告预算会导致销量下降。很可能存在其他外部因素(如市场竞争、消费者需求变化等)在影响着销量。因此,数据分析应结合相关的市场研究与业务洞察,以便做出更全面的判断。 在实际应用中,负相关性不仅可以帮助我们识别和理解变量之间的关系,还能够为风险管理和优化决策提供实用的依据。

企业可以利用负相关性分析来评估市场趋势,调整产品策略。例如,当公司发现某种商品的销售额与竞品的价格之间存在负相关时,可能会考虑调整定价策略以增加市场份额。 总的来说,负相关性是数据分析中的一个重要概念,涉及多个领域和行业。它帮助我们理解变量之间复杂的相互关系,并为实际决策提供科学依据。随着数据科学和统计学的发展,负相关性的分析工具和方法变得日益丰富,研究者和分析师需要不断更新知识,灵活应用这些方法,以推动更深层次的研究与实践。 在未来,期待更多行业能够深入探索负相关性背后的原因和机制,为各类热门话题提供新的视角,同时推动科学研究与实际应用的结合。

通过对负相关性的深入分析,我们有机会在变化莫测的环境中更好地做出战略决策,避免潜在的风险,抓住机遇,最终实现可持续的增长与发展。在这个数据驱动的时代,善用负相关性及其他数据分析工具,将成为每一个研究者和决策者的必备技能。