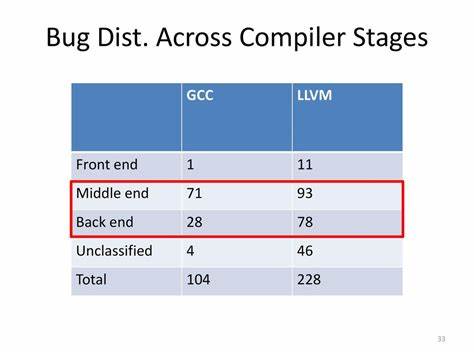

随着软件复杂度的不断提升,编译器作为软件开发过程中不可或缺的核心组件,其质量保障显得格外重要。随机测试作为一种有效的编译器验证技术,能够在开放和多变的测试环境中发现大量潜在错误。然而,随机测试所产生的测试程序中,经常存在重复的情况,即多个测试输入暴露出相同的编译器缺陷。如何高效、准确地识别并消除这些重复缺陷,从而避免重复劳动,是编译器研究领域亟需解决的实际问题,被称为编译器缺陷去重。传统的缺陷去重方法主要依赖于对测试程序进行深入的程序分析,提取缺陷相关的特征信息,再基于这些特征判断缺陷是否重复。尽管这些方法在一定程度上实现了去重目标,但却伴随着较高的计算成本和应用范围有限的缺点。

近期,一项针对利用二分法(bisection)进行编译器缺陷去重的研究为该领域带来了新的思路。二分法作为一种经典的调试技术,主要用于快速定位引入缺陷的软件提交点,却在缺陷去重领域鲜有应用。通过对二分法的深度挖掘和创新利用,这项研究不仅验证了二分法定位失败提交点作为去重标准的可行性,还结合实际情况提出了增强措施,显著提升了去重的准确率。研究中提出的BugLens工具成为这一方法的核心代表。BugLens基于二分法的故障提交定位,进一步结合对触发缺陷的编译器优化路径的识别,有效减少了漏判问题。通过在四个真实世界数据集上的实验验证,BugLens在去重相同数量缺陷的同时,较目前主流分析型工具Tamer和D3平均节省了近27%和10%的人工工作量,展现了卓越的实用价值。

突出BugLens优势的还有其方法的简单性与广泛适用性。相比于复杂且依赖特定特征设计的分析方法,二分法的普遍适用特性意味着这种去重策略不仅可在多种编译器环境下实现,而且易于集成入现有的测试与调试流程中,极大地提升了技术的推广潜力。从软件工程的角度看,缺陷去重不仅仅是减少工作量的手段,更是提升编译器质量管理效率的关键步骤。重复缺陷大量存在不仅浪费测试资源,也使得缺陷修复和回归测试变得冗长且困难。在自动化与智能化测试日益普及的背景下,高效的缺陷去重解决方案直接推动整个编译器开发周期的优化,提高了缺陷定位的精度,加快了修复速度。此外,二分法还蕴含着进一步拓展的可能。

随着机器学习和大数据技术的融入,结合故障提交定位数据,开发更智能的缺陷聚合模型或许成为未来研究热点,帮助实现更为精准的缺陷分类和根因分析。BugLens作为实际案例也为社区提供了宝贵的实验数据和方法论支持,进一步促进了相关后续工作的开展。综上所述,利用二分法进行编译器缺陷去重,既具备理论的合理性也展现出强劲的实践表现。它通过准确定位导致编译器失败的代码提交,避免了繁琐的程序特征分析,节省了大量人力与计算资源。结合针对触发优化的分析,能够最大化降低去重过程中的错误率,确保缺陷的高效识别。在未来,随着编译器复杂性的进一步提升以及测试覆盖面的扩大,如何处理和优化缺陷汇总,将成为提升软件质量的核心环节。

基于二分法的去重方法无疑为这一挑战提供了强有力的工具和思路,值得业界和学术界持续关注与深入探索。通过推广此类创新方法,不仅能推动编译器开发效率的整体提升,也有助于构建更加坚实和智能化的软件质量保障体系,助力现代软件工程迈向更高水平的自动化和智能化。