哈希表作为现代计算机系统中不可或缺的数据结构,其性能表现直接影响到众多应用的效率。随着硬件架构的发展,尤其是多级CPU缓存的引入,传统哈希表设计逐渐显露出其在缓存适应性上的不足。针对这一问题,缓存友好型哈希表(Cache Conscious Hash Maps)应运而生,旨在通过优化内存访问模式最大化缓存利用,进而提升整体性能。 理解缓存友好型哈希表的设计,首先需要审视CPU缓存层次结构。现代CPU具有多级缓存体系,通常包括L1、L2和共享的L3缓存,每一级缓存的速度和容量均有显著差异。数据访问时,CPU会先查询L1缓存,未命中则向下查询L2、L3甚至主内存。

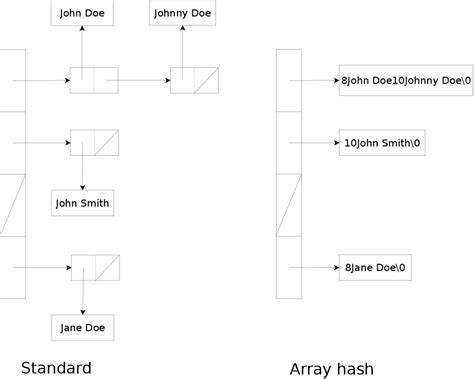

每一次未命中都会带来额外的延迟,尤其是访问主内存的代价巨大。因此,优化数据结构以顺应缓存的访问机制成为提升性能的关键。 哈希表内部实现的核心问题在于如何处理冲突。常见的两种解决冲突的方法是链式存储和开放寻址。链式哈希表将具有相同哈希值的元素存储在链表结构中,方便扩展,但链表节点往往散布在内存不同位置,引发频繁的缓存行加载和缓存未命中。反观开放寻址方法则将所有元素存储于连续的数组或向量中,发生冲突时通过线性探测或者二次探测寻找下一个空闲插槽。

该方法更有利于缓存行预取和空间局部性,理论上能够实现更好的缓存性能。 然而,开放寻址的缓存性能提升并非无懈可击。通过多次实验和性能剖析发现,虽然开放寻址在整体执行时间和指令数量上明显优于链式存储,但其一级数据缓存(L1-dcache)未命中率反而高于链式哈希表,且部分L3缓存未命中率效果有限。具体原因在于数据结构的内存布局和单个元素大小的限制。传统使用字符串作为键值对时,由于字符串类型本身包含对堆内存的指针引用,导致了额外的内存跳转和缓存未命中,即便数据结构紧凑,实际访问路径依然复杂。 缓存行大小为64字节,是CPU缓存中最小的数据存储和交换单位。

在链式哈希表中,每条链表节点通常包含指向堆内存的指针,尽管链表头部结构体相对较小可以紧凑排列,但是每一次指针跳转都可能导致缓存未命中。相比之下,开放寻址由于使用枚举类型存储Entry,占用空间较大(当使用字符串时达到48字节),每个缓存行最多只能容纳一个元素,限制了缓存的利用率。 进一步实验中,将键值对类型替换为64位无符号整数(u64),数据结构体积明显减少,允许每个缓存行存储多个连续元素,从而提升缓存局部性。结果表明,性能得到显著改善,响应时间缩短,缓存未命中率下降。可见,类型选择和内存占用优化在缓存友好型哈希表设计中至关重要。 为解决开放寻址中状态信息和数据混杂导致的缓存利用不足问题,设计者提出了更为精细的内存布局。

通过将状态位(表示槽位空闲、占用或删除)与实际键值分离存储,状态信息使用压缩的位域方式存储于单独的向量中,每个字节可标记多个槽位状态,极大提高了状态查询的缓存效益。数据部分连续存储于另一个向量内,借助键值类型的紧凑布局,进一步提升缓存使用效率。 实验结果显示,此种紧凑的开放寻址变体在缓存未命中率上实现超50%的改善,尤其是最后一级缓存(LLC)未命中率显著下降,从约60%降至27.9%。对应的执行时间也获得了约1.5倍的提升,充分验证了优化内存布局和状态拆分方法对性能的显著贡献。 深入分析可知,缓存友好型哈希表的性能表现基于多维度优化。一方面,选择合适的处理冲突策略,如开放寻址,在内存连续性和访问预测上具备先天优势。

另一方面,调整存储类型和结构,减少不必要的指针跳转,压缩存储单元大小,提升缓存线的利用率,是提升缓存命中率的有效途径。最后,将状态存储与数据分开,使得访问状态信息时不必加载较大块数据,可以减少缓存污染。 此外,程序运行环境和底层硬件也对这些设计效果产生影响。Linux平台凭借开放权限和强大性能分析工具如perf,成为性能调优的最佳选择。相比之下,MacOS由于系统完整性保护和调试工具限制,不利于深入的性能分析。硬件层面,物理机环境比云端虚拟机更适合精细化性能剖析,尤其是在硬件计数器访问方面。

在实际应用层面,哈希表实体键值类型对缓存性能的负面影响尤为明显。字符串类型虽具灵活性,但因内存分布和指针间接访问,严重影响缓存效率。针对这一痛点,采用更轻量级或固定大小的数据类型如无符号整数,或使用栈上内联的小字符串类型(如smol_str),可以在保持功能性的同时大幅优化性能表现。 综上所述,构建高性能缓存友好型哈希表需要从缓存体系结构、数据结构内存布局、类型设计以及冲突解决策略等多个层面进行系统性优化。合理利用现代CPU缓存特性,最大化数据访问的空间和时间局部性,是实现高效哈希表的核心。未来随着硬件持续进化和应用需求增加,结合软硬件协同设计的缓存利用方案,将成为提升数据结构效率的新趋势。

对于开发者而言,深入理解缓存机制,灵活设计结构模型,并借助高效工具链进行精密性能调优,是打造优质哈希表实现的必由之路。