随着全球塑料污染问题日益严重,微塑料对环境和人体健康的影响逐渐引起科学界和公众的广泛关注。微塑料是指直径小于5毫米的塑料颗粒,能够通过食物链进入人体,在体内积累并可能引发多种健康风险。面对这一新兴挑战,治疗性血浆置换(Therapeutic apheresis)作为一种创新医疗技术,展现出去除体内微塑料的巨大潜力,成为未来环境医学和临床治疗的重要方向。 微塑料的来源主要包括塑料废弃物的分解、合成纤维脱落、个人护理产品和工业排放等。这些微小颗粒不仅广泛存在于海洋、土壤和空气中,还会通过饮用水、食物以及吸入途径进入人体。研究发现,微塑料可在肺部、肝脏、肾脏等多个重要器官中聚集,并可能引发炎症、氧化应激及免疫系统异常,进一步增加癌症、代谢疾病和神经退行性疾病的风险。

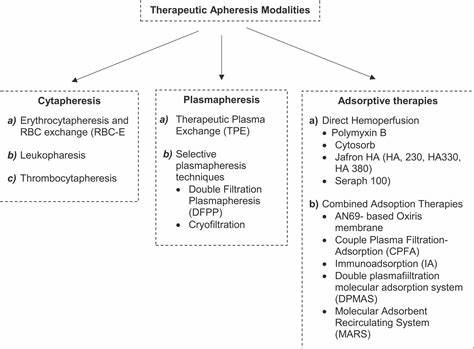

传统的环境治理手段难以有效阻止微塑料进入人体,且现有医学治疗方案针对体内微塑料尚无有效清除方法。治疗性血浆置换作为一种通过体外循环将患者部分血浆分离、处理后再回输的技术,已在自身免疫疾病、重症感染及某些代谢紊乱中获得广泛应用。它能够清除血液中的有害物质、免疫复合物及炎症介质,为解决微塑料积累的问题提供了新的思路。 应用治疗性血浆置换去除微塑料,核心在于其能够针对血液中存在的微小颗粒进行选择性清除。由于微塑料具有一定的粒径和表面特性,通过优化血浆置换材料和流程,有望提高微塑料捕获和去除效率。此外,结合先进的纳米技术和生物传感技术,可进一步提升治疗精准度,降低对患者正常生理成分的影响。

目前相关临床研究尚处于起步阶段,但初步实验数据显示,治疗性血浆置换在微塑料清除方面具有显著潜力。例如,一些体外模拟试验证明,该技术可减少血液中微塑料的浓度,从而降低其在组织中的沉积风险。随着设备和技术的不断改进,未来有望实现个性化治疗方案,帮助高暴露人群有效降低体内微塑料负荷。 除了清除微塑料外,治疗性血浆置换还有助于缓解微塑料引发的炎症反应和免疫失衡,促进机体修复功能恢复。这为在环境暴露背景下保护患者健康提供了双重保障。尤其对于高风险职业人群和特殊患者,如海洋工作者和敏感体质人群,通过早期干预减轻潜在危害意义重大。

与此同时,治疗性血浆置换的推广也面临诸多挑战。首先,成本和设备限制限制了其普及范围,尤其是在资源匮乏地区。其次,对治疗安全性和长期效果的深入评估仍需大量临床数据支持。此外,相关伦理和政策问题,包括患者隐私保护和医疗资源合理分配,也需要引起重视。 未来,治疗性血浆置换结合生物医学工程、环境科学和公共卫生的跨学科合作,将推动其技术升级与应用拓展。研发高效低副作用的血浆分离器材,建立标准化操作流程和评估体系,有助于提升治疗效果和患者依从性。

同时,加强微塑料暴露监测和健康风险评估,将为制定科学防控策略奠定基础。 此外,提升公众环保意识和推广绿色生活方式,是从根本上减少微塑料人体暴露的关键。减少一次性塑料制品使用、推行垃圾分类回收以及发展替代环保材料,将共同为人类健康构建坚实屏障。医疗领域的创新手段与社会生态环境改善双管齐下,才能有效应对微塑料带来的复杂挑战。 总的来说,治疗性血浆置换作为去除体内微塑料的潜在方法,蕴含着巨大的医学价值和应用前景。它不仅为环境污染引发的健康问题提供了新的解决方案,也推动了精准医疗与环境医学的深度融合。

随着科研的不断深入与技术的日渐成熟,未来这一方法有望成为保护人体免受微塑料危害的重要利器,为全人类构筑健康新防线。