在科学研究的世界中,成功和突破往往被视为研究成果的核心,无数的学者渴望通过创新性的发现获得认可。然而,隐藏在科研辉煌背后的另一个重要领域——无效结果,长期以来却难以在学术界得到应有的重视和发表。无效结果,指的是实验或研究中未能达到预期假设或未发现显著效应的结果,尽管它们看似“没有进展”,却是科研进程中不可或缺的一部分,能够帮助科学家避免重复错误、节省资源并推动理论修正。尽管大多数研究人员都认可无效结果的价值,但实际上发表这类结果却存在诸多困难,不少科研工作者因此陷入尴尬境地。无效结果难以发表的背后,反映了科研体系在评价机制、发表文化及资源分配等方面的深层次问题。首先,是科研文化的倾向性影响。

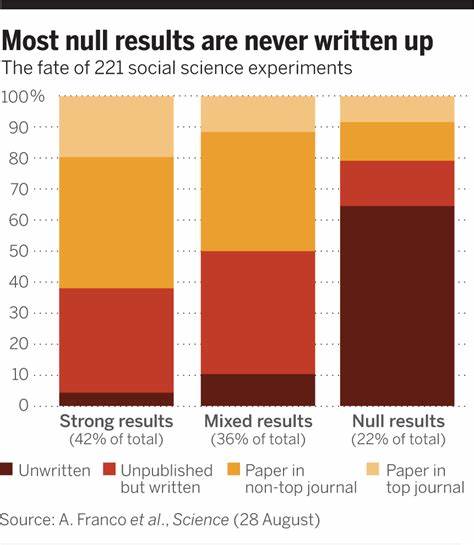

学术界往往强调显著的、积极的研究成果,期望研究能够带来突破性发现或对现有理论的有力支持。这种偏好导致“发表偏倚”,即刊物更倾向于接受有显著发现的研究,而对无效或阴性结果持谨慎甚至排斥态度。结果导致大量无效结果停留在研究者手中,无法公开分享,形成了科学文献中的“出版遗漏”。其次,发表无效结果可能带来声誉风险。研究人员担忧发布无效数据会被同行认为方法不当或能力不足,影响职业发展和学术评价。此外,科研评估体系过度依赖论文数量和影响因子,这使得学者更愿意投入资源于更易被接受和引用的研究成果。

由于缺乏明确平台和渠道,无效结果的发表空间极为有限。大部分主流科学期刊主要关注具备创新性和影响力的论文,专门刊登无效结果的期刊少之又少,使得研究者难以通过正规渠道分享这些重要资料。缺乏发表平台不仅限制了无效结果的传播,也妨碍了学界对失败经验的积累和理解。针对这一困境,近年来科学界开始倡导无效结果的价值。越来越多的学者呼吁打破出版壁垒,鼓励开放、透明的科研文化。一些开放获取期刊和在线平台专门设立了发表无效和复制研究的版块,为研究者提供更多样化的发表选择。

此外,科研资助机构与高校也在尝试调整评价机制,不再单纯以发表成果数和影响力衡量研究表现,而是更全面地考量数据贡献的实质价值。无效结果的分享不仅促进科研的自我纠正,还能防止重复努力,提高数据利用效率。例如,一项药物研发若多次测得无效结果,公开这些数据可避免其他团队重复试验,从而节约大量人力和资金资源。与此同时,合理利用无效结果,有助于推动理论更新和科学方法改善,使科学研究更加严谨和可靠。社会层面上,透明公开无效结果能增强公众对科学的信任。随着科学传播的深入发展,公众愈发关注研究的真实性与透明度。

公布无效结果展示了科学探究的全过程,帮助社会理解科学的不断试错和迭代本质,破除对“完美研究”误解。面对重重挑战,学术界需要共同努力加强对无效结果的支持。机构应出台更具包容性的评价标准,并通过资金和政策扶持鼓励相关研究的发表。期刊界则应改革审稿和选稿机制,减缓对积极结果的偏好,提升无效数据的发表比例。研究人员本身也应转变思想,积极分享并合理诠释无效结果,作为科研过程正常且有益的一环。学术交流会议和专业论坛的作用同样不可忽视,提供平台让研究人员交流无效结果,激发新的思考和合作。

技术的进步,特别是开放科学和数据共享平台的建设,正在改变传统的科研生态。在线数据库、预印本服务器及数据存储库,为无效结果的公开和利用创造了前所未有的条件。研究人员不仅可以发表传统意义上的论文,还能以数据集、实验日志等多样形式分享研究进展,促进知识整体积累。总而言之,无效结果虽不显山露水,却是科学探索的重要组成部分。只有当科研生态系统真正拥抱无效结果,接受科学的复杂性和多样性,才能提升整个领域的透明度和效率。推动无效结果的广泛发表,需要科学家、期刊、资助机构乃至整个社会的共同努力,让“失败”不再是耻辱,而是一种宝贵的学习资源。

如此,科学探索才能迈向更加开放、真实与可持续的未来。