在浩瀚的宇宙中,恒星的生命从诞生到终结,充满了戏剧性和科学价值。近期,天文学界迎来了一个令人振奋的突破——科学家们首次用影像记录下了一颗恒星发生双重爆炸后的遗迹。这一罕见的天文现象为人类研究恒星演化及宇宙元素生成提供了宝贵的直接证据,进一步推动了我们对宇宙起源及演化机制的理解。欧洲南方天文台位于智利的极大望远镜利用强大的Multi-Unit Spectroscopic Explorer(MUSE)仪器成功捕捉到了这一壮丽画面。这颗发生双重爆炸的白矮星距地球大约16万光年,位于被称为大麦哲伦云的邻近银河系区域内,恰在南半球天空的船底座方向。爆炸发生大约300年前,至今我们依然可以追踪到这场爆炸留下的清晰印记。

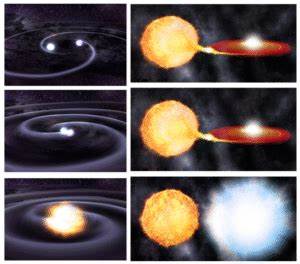

传统观念中,大质量恒星在耗尽核燃料后通常会经历核心坍缩,导致强烈的单次超新星爆发,继而形成中子星或黑洞。然而,本次拍摄的白矮星双重爆炸机制与众不同。双重爆炸起始于一颗白矮星和另一个天体——可能是另一颗白矮星或者拥有丰富氦元素的伴星——形成的紧密双星系统。白矮星通过自身引力从伴星表面吸积氦,当氦层逐渐变厚且压力达到极限时,便会首先发生氦层的爆炸。这次初步爆炸产生的冲击波迅速传播至白矮星核心,引发第二次更为剧烈的核爆炸,彻底摧毁原恒星。两次爆炸的时间间隔极短,约为两秒左右,表现出一种罕见而惊人的宇宙壮举。

此次观测中最引人注目的,是在这颗白矮星爆炸遗迹中发现的两层同心钙元素壳。钙元素在图像中以蓝色呈现,分别对应初级和次级爆炸喷射出的物质。这两层钙壳被视作双重爆炸机理“确凿的烟枪证据”,帮助天文学家确认了双爆炸过程的存在。除了钙外,科学家们也在余波中检验到了硫元素的存在,这些重元素是宇宙化学进程中不可或缺的构建模块。像铁这样的重要金属元素,对于地球的形成和生命的演化意义重大。例如,铁元素不仅是地球核心的重要组成部分,同时也是人类血红蛋白中的关键元素。

双重爆炸类型的超新星被归为Ia型超新星,这类爆炸在宇宙学研究中占有重要地位。Ia型超新星爆发释放的标准光度被用作测量宇宙距离的“标准烛光”,在研究宇宙加速膨胀和暗能量的过程中起到不可替代的作用。同时,这种类型的超新星也是银河系中重元素的重要生成工厂。以往,虽然理论上预测了双重爆炸的存在,但缺乏直接影像支持而未能完善认知。此次欧南台的突破性观测填补了长期以来的空白,为解释星系中重元素的起源机制提供了关键线索。拍摄到的图像不仅具有科学价值,也令人赏心悦目,仿佛展现了一场宇宙中生命与死亡交替的壮丽仪式。

科学家称之为“天体法医”,通过解读死亡恒星残骸的化学分布和动力学特征,重建其爆炸过程,深入揭开恒星生命终结的神秘面纱。此次科研工作由澳大利亚新南威尔士大学的普里亚姆·达斯博士牵头完成,他表示,“白矮星已完全被摧毁,什么都没留下,唯有这些化学元素的壳层见证了它的最后时刻。”作为该研究的联合作者,堪培拉澳大利亚国立大学的伊沃·塞滕扎尔科学家补充道,氦层点燃带来的冲击波迅速环绕整个星体,激发核心爆炸,这种细致的时间尺度研究极大丰富了超新星爆发理论体系。除了科学意义外,这些发现对我们理解星系的化学演变和宇宙物质循环尤为关键。恒星爆炸释放的重元素会随着星际介质扩散,成为后续恒星、行星乃至生命诞生的原材料。宇宙物质从最初的大爆炸仅生成最轻的氢、氦和锂,到如今通过恒星的“炼金术”孕育出丰富的重元素,实现了物质的循环与继续。

这次影像的获取,彰显了现代天文学技术和观测能力的强大与进步。极大望远镜及其多单元光谱探测器的综合应用,使得科学家得以远距离精准地图谱超新星遗迹,揭示爆炸的化学组成和动力学结构。在未来,随着更多先进望远镜的投用,比如服役中的维拉·C·鲁宾天文台,将有望捕捉到更多类似事件的早期爆发和演变过程,进一步深化对双重爆炸机制的理解。总结来看,天文学家首次拍摄到的这幅白矮星双重爆炸遗迹影像,是对宇宙生命循环与恒星演化的经典阐释。它不仅拓宽了我们对超新星爆发类型的认知,也为揭示宇宙元素丰度来源提供了不可或缺的证据。从宏观的星系演变到微观的元素周期,这场浩瀚的宇宙大戏持续激励着科学探索与人类对自我起源的思考。

。