近年来,软件技术的发展日新月异,伴随着创新的同时,围绕着技术平台的开放性与限制性问题也日益凸显。微软,作为全球最具影响力的软件企业之一,其在软件生态中的种种做法引发了诸多争议。许多开发者、用户对微软部分产品及其商业策略表达了极大的不满,尤其是在开源软件与自由软件社区之间,这种矛盾更为明显。软件的自由性作为推动技术进步的重要动力,正受到某些企业策略的挑战。本文将围绕这一现象展开讨论,探究微软限制措施对开发者体验的影响以及开源社区的应对之道。 微软旗下的Visual Studio Code(简称VSCode)是目前极为流行的代码编辑器,深受广大开发者喜爱。

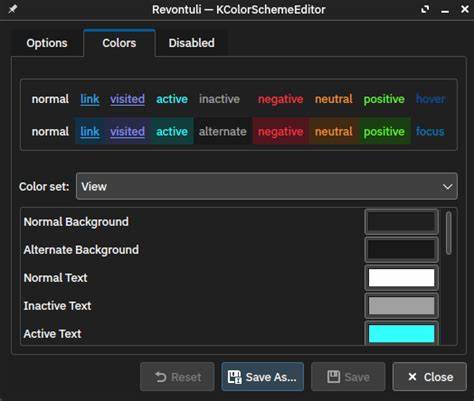

然而,尽管VSCode本身基于开源项目,微软在实际使用中却对其进行了某些限制。例如,微软对特定插件如Pylance扩展的使用进行了授权控制,仅允许其在官方版本的VSCode上运行,这种措施导致使用开源版本的衍生软件如VSCodium的用户无法享受到完整的功能体验。 许多用户反映,在尝试更新和使用Pylance插件时,遭遇到了极大困扰。Pylance插件作为Python语言服务的重要组件,其稳定性与功能完整性对开发工作至关重要。但由于微软对授权检测机制的设置,使得非官方VSCode版本用户面临功能无法正常使用的问题。更令人沮丧的是,即便用户通过各种方法绕过授权限制,某些功能如颜色装饰器仍表现异常,严重影响开发体验与效率。

这种强制绑定官方生态圈的策略被广泛视为反消费者,激起了不少用户的强烈抵制情绪。 技术社区对此现象的反应颇为激烈。以VSCodium项目为例,作为VSCode的开源衍生版本,其初衷是为用户提供一个完全开源且无微软捆绑服务的集成开发环境。然而微软通过改写插件授权机制,实际上限制了社区的自由发展空间,形成一定程度的技术封锁。社区成员不得不花费大量时间和精力,寻找破解或绕过这些限制的方案,甚至因此转向其他完全独立的编辑器和开发工具,如Zed等新兴产品。 此现象反映出开源与商业利益之间的复杂关系。

微软虽然通过开放部分代码树展示了对开源的支持,但其商业策略仍然强调核心利益保护,最终以功能限制等形式履行其利益最大化。用户在享受微软产品强大生态和完善功能的同时,也不得不忍受相应的限制和监控。这种基于技术封闭结合商业模式的做法,使得原本属于开源社区的理念受到挑战,也暴露出当前数字时代软件使用的不平等现实。 与之形成鲜明对比的是,开源社区始终倡导软件的自由分享、协作与透明。自由软件运动的根基在于用户对软件完整控制权的追求,强调用户在不受约束的环境下自由修改、传播软件代码。微软通过限制某些插件在非官方版本的VSCode中使用,实际上屏蔽了社区自由探索和创新的通路。

这不仅激化了技术生态的割裂,也威胁到了软件工具多样性和竞争的公平性。 长期以来,软件的“开源”与“免费”并非总是等价的。部分商业巨头将“开源”作为品牌和市场策略的一部分,但实质上施加了种种限制,令用户处于相对被动的位置。此类行为迫使用户转向第三方工具和替代方案,寻找更加独立、自由的技术环境。与此同时,开发者社区也在积极推动开源项目的多样化发展,鼓励更多创新型、非专利的编码平台崛起。 此外,技术透明度和用户隐私也成为用户反对微软部分策略的因素之一。

近年大量讨论表明,某些微软产品存在数据发送和监控行为。尽管提供了关闭遥测功能的选项,但对普通用户而言,这依然是不可忽视的隐私风险与安全隐患。用户希望在使用软件时,能够获得更公平且无干扰的体验,而非被束缚于复杂的条款和监测机制之下。 在一个尽可能开放的技术生态中,开发者能够充分发挥创造力,用户也享受更加自由和安全的权益。面对当前微软对部分产品限制的现实,开源社区和技术用户应继续发声,推动更公平的市场环境。与此同时,微软也需在遵守商业逻辑的基础上,更加尊重用户和开发者的合理诉求,实现开放精神与企业利益的平衡。

总结来说,微软对某些插件的限制,尤其是对像Pylance这类关键扩展的授权控制,体现了科技发展过程中企业商业策略带来的问题。反映了当今数字技术环境中围绕开源与闭源、自由与限制、隐私与控制之间的复杂矛盾。作为技术用户和开发者,选择权和话语权需要被尊重与保障。持续关注这一领域的动态,将有助于推动软件生态体系向更加开放、自由和多元的方向发展,最终造福全体技术参与者和使用者。