近年来,科学界面临着日益严峻的复现危机,尤其是在生物医学领域。复现性是科学研究的基石,只有能够被独立实验重复验证的结果,才能被视作科学真理。然而,一项由巴西科学家主导的大规模复现研究计划揭示,超过半数的生物医学研究未能通过独立实验的验证,令学术界震惊之余,也引发了广泛的反思。 这项由巴西科学复现倡议(Brazilian Reproducibility Initiative)策划的项目,在疫情期间启动,集合了超过50个实验室和200多名科学家,共同尝试复现1998年至2017年间发表的多篇生物医学论文中的实验结果。与以往复现尝试不同,该项目聚焦于特定的生物医学研究方法,而非单一研究领域或高影响力论文,这种方法学上的创新帮助揭示了科研体系中更普遍存在的问题。 研究团队选择了三种在巴西生命科学领域内最常用的实验技术,包括细胞代谢测定、基因扩增技术以及小鼠迷宫行为测试,随后从应用这些技术的研究中随机抽取论文进行复现。

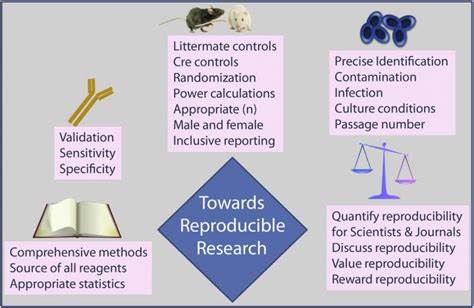

每个实验至少由三个独立实验室重复完成,确保结果的严谨性和可靠性。与此同时,由独立委员会对复现过程进行监督和决策,保证评判标准的客观公正。 不过,结果令人不容乐观。研究显示,整个实验组中只有不到一半的实验结果得以成功复现,更令人关注的是,通过多项评估标准综合判断后,只有百分之二十一的实验被判定为实质上具备可复现性。除此之外,原始论文中报告的实验效应大小普遍被高估,后续复现实验平均显示出60%的效应减弱,反映出科研发表中存在夸大效果的倾向。 这一发现不仅指向实验技术层面的挑战,也呼唤对科研环境、学术文化和政策制度的深刻反思。

科学家们指出,巴西科研体系中的资金资源分配、实验室条件以及研究培训存在一定不足,同时学术界普遍重视高影响力发表而忽视严谨性,也加剧了研究结果可靠性的担忧。 此外,该项目还揭示了实验协议执行中的难题。不同实验室对于原始方法的理解和细节处理存在差异,导致实验结果不一,犹如几十支各自为政的“车库乐队”难以奏出和谐乐章。这种“执行多样性”提示科研管理者需要建立更加细致的实验标准和培训机制,以减少人为因素对实验复现的影响。 这一令人担忧的复现率并非巴西独有。全球范围内,类似的复现危机同样存在,2015年一项美国主导的心理学研究复现项目同样显示学界的复现成功率不足50%。

这反映出现代科学体系在追求创新和突破的同时,也面临着质量管控和验证机制的不足。 对此,多个科研机构和资助方开始重视并推动开放科学、公开号码和实验数据共享等举措,试图通过透明化的科研流程提高研究成果的可信度。巴西的复现项目为国内外学术界提供了宝贵的经验,明确了未来科研改革的方向,包括加强方法论培训、优化科研评估体系和鼓励多中心合作验证。 对于科研公众来说,这次复现危机提醒我们在接收科研信息时保持理性和谨慎,科学研究本身是一个不断修正和完善的过程,而非完美的答案输出。政策制定者则需结合复现研究成果,制定更为科学严谨的研究政策,保障科研资源的合理分配和科研环境的健康发展。 从长远来看,复现率低下的现实或许是科学自我纠错机制的正常体现,也是科学进步不可或缺的一部分。

只有面对问题,开放包容地探讨不足,科研界才能筑牢信任基石,推动知识体系的健康发展。巴西这项独树一帜的复现工作既是警钟,也是一盏明灯,指引全球科学界迈向更加可信和可持续的未来。