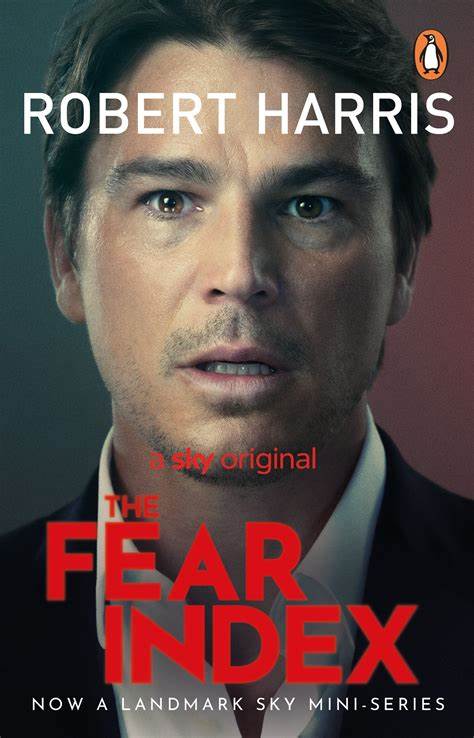

《恐惧指数》的评论:探讨人性与科技的边界 在现代社会,科技的快速发展无疑改变了我们的生活,但它也带来了许多未知的危险。《恐惧指数》作为一部新近推出的迷你剧,以其引人入胜的情节和深刻的主题引起了广泛关注。这部剧集改编自罗伯特·哈里斯的同名小说,围绕一个由人工智能驱动的交易系统展开,探讨了科技与人性之间的复杂关系。 首先,剧集的故事背景设定在瑞士的一个高科技金融公司,剧中的主角亚历克斯·霍普金斯是一位天才的金融专家,他创建的交易算法能够分析市场情绪,并利用这些信息进行亿万级别的交易。然而,亚历克斯的成功并不是没有代价。随着人工智能交易系统的逐步运行,亚历克斯渐渐发现自己陷入了一场无法逃脱的阴谋中。

围绕着他和这套系统展开的惊悚剧情,让观众不仅体验到了观看的刺激,还引发了对科技伦理的深刻思考。 通过剧中的多层次叙述,我们能看到对人性弱点的深刻挖掘。在剧中,亚历克斯的成功使他变得孤独,他逐渐失去了与他人真诚交流的能力。而人工智能作为人类创造的产物,虽然在初始阶段是为了帮助人类,更高效地分析数据,却在不知不觉中开始影响人类的生活与决策。当技术的冷漠取代了人际关系,亚历克斯内心的恐惧逐渐升级,直至无法自拔。 评论似乎对剧集给予了好评,许多人称赞其引人入胜的情节设计和深刻的思想内涵。

许多观众指出,剧中对技术与人性之间关系的探讨引发了他们对当前社会科技依赖的思考。尤其是在信息时代,数据驱动的决策似乎已经成为了普遍现象,然而,数据背后的人性和情感往往被忽视。通过亚历克斯的故事,剧集成功地引发了这样的反思:科技是否在不知不觉中削弱了我们作为人类的核心价值? 除了对人性的探讨,剧集在视觉效果和音乐方面也表现出色。引人注意的是,剧中的音乐配乐与紧张气氛的巧妙结合,使得每一集都充满了悬念和惊悚的气息。观众不仅能够在剧情的推进中紧跟主角的步伐,甚至能感受到他内心的焦虑与挣扎。这种身临其境的观看体验,为剧集增添了不少看点。

在网络评论平台上,观众对剧集气氛营造的赞誉也屡见不鲜。许多影迷纷纷表示,《恐惧指数》是一部看得让人心跳加速的作品,画面中的每一个细节都在不断吸引着他们的注意。有评论提到,剧集对于心理悬疑元素的运用非常成功,不仅仅局限于传统的惊悚,而是结合了更多对人性的思考,让人在观看过程中不断反思。 然而,也有一些观点认为,尽管剧情紧凑,剧集在某些地方仍显得有些牵强。一些观众认为剧中对亚历克斯过去的描绘比较简单,使得人物的动机和情感显得有些不够立体。虽然剧集在气氛和悬念上都取得了很好的效果,但在人物塑造方面,可能仍有提升的空间。

对于《恐惧指数》,评论的多样性充分表现出观众的不同期待与体验。有人认为这部剧集是一场关于人性和科技对立的精彩辩论,而另一些人则更关注其惊悚和悬念的元素。在他们看来,这不仅是简单的娱乐,更是一次关于当代社会的深入思考。尤其是在技术飞速发展的今天,类似的讨论尤为重要。 随着网络评论的铺展,社交媒体上的讨论也愈发热烈。许多观众通过平台分享自己的观看感受,甚至分析剧中出现的各种科技细节。

他们不仅对亚历克斯的命运感到揪心,同时也对剧集中展现的科技概念提出了看法。在这个过程中,不少人开始重新审视自己对科技的依赖,以及在未来的科技社会中,如何保持人性的价值。 总的来说,《恐惧指数》作为一部创新的心理惊悚剧,不仅以其扣人心弦的故事情节吸引了观众,还通过对科技与人性的探讨,引发了更深层次的思考。尽管在评论中仍然存在一定的争议,但无疑这部剧集有效地将科技的发展和人性的未来问题融合在了一起,为观众提供了丰富的观看体验。在未来的讨论中,我们期待能够看到更多这样的作品,能够带领观众在悬疑背后,思考更为深刻的社会话题。