在云时代,数据的安全性与可靠性是企业运营的基石。随着业务规模不断扩大,企业不仅需要确保数据的及时备份,还需要保障备份的隔离性和多元化存储。AWS Backup作为AWS生态内数据保护的核心服务,提供了统一的备份管理方案。然而,在跨账户与跨区域备份这一具体场景中,AWS Backup存在一定的限制和挑战。本文将围绕这些问题展开,结合实践经验和技术细节,帮助读者深入理解并掌握跨账户与跨区域备份的最佳解决方案。 首先,需要明确的是,AWS Backup支持跨账户备份和跨区域备份功能,但二者目前无法同时完成一个动作。

换言之,用户只能选择将备份复制到另一个账户或另一个区域,而无法一步完成两个操作。这在现实场景中带来了较大的风险隐患。例如如果数据备份仅隔离在不同账户,但仍位于同一地理区域,一旦该区域发生灾难性事故,备份数据同样面临丢失风险。同样,跨区域备份但依然处于同一账户,也可能因账户被攻陷而导致数据暴露。 理想的备份架构应同时具备跨账户和跨区域两层保护,从权限隔离和地域容灾两个维度最大化保障数据安全。由于AWS Backup自身的限制,现实中需要结合事件驱动架构和自动化脚本来实现。

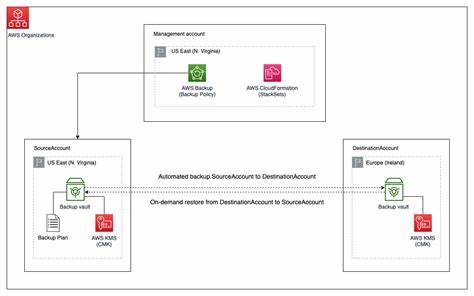

的确,这种设计提升了系统复杂度,也对运维和开发提出了更高的要求。 在架构设计方面,建议使用集中管理的备份账户作为所有备份操作的终点,这有助于对备份资源进行统一管理和权限管控。源账户负责数据的初步备份,备份完成后,通过AWS Backup的复制功能将数据同步到目标账户的同一区域备份库中。实现跨区域复制则需借助AWS EventBridge事件总线和Lambda函数来自动化触发复制任务。具体流程涵盖监听首次复制完成事件,向目标账户转发事件,目标账户触发Lambda函数执行跨区域复制。 备份数据的加密是保障数据安全的重要环节。

AWS Backup复制操作会使用目标备份库关联的KMS客户管理密钥(CMK)进行重新加密。因此,目标账户必须具备访问源账户加密密钥的权限。对于涉及RDS等数据库服务的备份,除了备份库的CMK外,还需在RDS加密密钥策略中添加跨账户授权,以确保复制过程顺利完成。 完成备份库的创建时,务必开启备份库锁机制。备份库锁通过设置最短保留时间和策略模式(治理模式或合规模式),实现数据不可篡改和删除的保护。这种类似WORM(写一次读多次)的机制是抵御勒索软件攻击和人为误删的重要手段。

除了备份库的配置,备份计划的设计同样关键。备份计划需要明确备份的时间窗口、频率及备份生命周期管理。结合标签策略,将符合条件的资源纳入备份范围,提升备份管理效率和自动化水平。在AWS Backup中,可灵活配置多层生命周期规则,实现不同时间粒度的备份策略,如每日备份、每周备份和长期保留。 在跨账户事件通信方面,EventBridge的事件总线成为核心媒介。源账户通过事件规则匹配备份复制完成事件,将事件发送至目标账户自定义事件总线。

目标账户监听事件总线,触发Lambda函数实现跨区域复制。中间存在权限授权、角色假设和安全策略的细节配置,确保事件和调用链条的安全可靠。 该流程中,Lambda函数代码较为简洁,主要负责解析事件详情,校验必要信息,调用AWS Backup API启动新的复制任务。虽然AWS官方对跨区域跨账户复制尚未实现一站式支持,借助Lambda的自动化补充可以实现近乎完整的备份复制链条。 在测试阶段,建议先手动触发复制任务,验证各个环节的权限配置和加密策略是否生效。KMS权限是常见的故障点,尤其要确保涉及RDS实例加密密钥的跨账户访问。

此外,还需激活相关的AWS服务链接角色,如RDS的备份服务链接角色,避免因角色缺失导致复制失败。 运营过程中,持续监控备份任务状态尤为重要。可通过设置EventBridge告警,结合AWS SNS或第三方告警系统,实现复制失败的实时通知和自动化事件响应。恢复演练同等重要,有条件的企业应定期验证备份的有效性和可用性,保障关键业务在灾难发生时能够迅速恢复。 成本控制也不可忽视。跨账户与跨区域备份往往涉及额外的数据传输和存储费用,需合理规划备份策略,按优先级选择备份对象和保留周期,避免盲目冗余带来的成本膨胀。

总结来看,尽管AWS Backup目前对跨账户跨区域备份的原生支持存在不足,但通过合理架构设计、事件驱动自动化和加密权限策略,依然可以构建符合企业高标准数据安全需求的备份体系。这样的方案结合了隔离账户的安全优势和地理区域隔离的容灾能力,从而真正实现了备份的多维加固。 企业应结合自身风险评估和合规要求,灵活选择备份方案。对于大多数组织来说,实现单一维度的备份已经显著增强了数据防护;而对安全和可用性有更高要求的企业,则应该考虑跨账户跨区域备份的全链路方案。 未来,期待AWS升级Backup服务,使其支持跨账户与跨区域备份一键完成,简化操作且提升原生集成度。在此之前,了解并掌握事件总线和Lambda等云原生工具的运用,无疑是构建稳健灾备架构的关键所在。

。