在科学研究领域中,实验结果往往被划分为正面和负面,成功和失败,显著和无效。然而,无效结果(也称为“零结果”)作为科学探索的关键组成部分,却一直面临着不易发表的困境。无效结果指的是研究未能证实预期假设,或者未显示统计学上的显著差异的研究数据。尽管这些结果被研究人员高度重视,但它们在学术期刊上却难以获得足够的发表机会。本文将深入探讨研究人员为何重视无效结果、发表难的具体困境以及多方应如何合作促进无效结果的披露,从而推动科学研究更透明、更具信赖性。 无效结果的重要性首先体现在避免重复浪费资源。

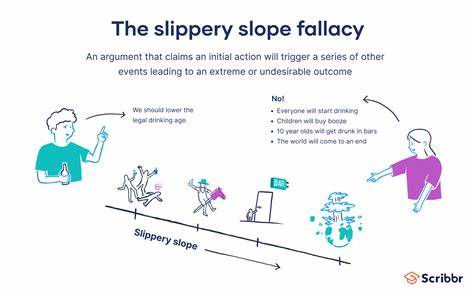

科学研究通常耗费大量时间、资金和人力,若无效结果被忽视且未及时公开,其他研究者可能在相似领域重复进行相同的实验,造成资源浪费。此外,无效结果有助于完善科学模型和假设,促使科学家重新审视研究路径,调整假设基础,推动理论的进一步发展。更为重要的是,无效结果是科学自我纠正机制的体现,有助于防止偏见和选择性报告导致的假科学。 然而,尽管认识到无效结果的价值,研究人员在发表过程中却遇到诸多挑战。首先,当前学术界的评价体系普遍强调高影响力与正面结果的发表,从而导致“发表偏倚”现象。这种偏倚使期刊更愿意接受提供显著新发现的论文,而忽视无效结果。

许多研究者担心发表无效结果会损害个人学术声誉,降低未来获得资助和晋升的机会,因此不愿公开此类数据。 其次,支持无效结果发表的期刊数量有限。多数传统高影响力期刊倾向于刊登具有突破性和创新性的研究成果,少有专门接纳无效结果的期刊存在。部分尝试开展无效结果专刊或开放式数据平台的模式虽已涌现,但其影响力和认可度尚不足以改变整体格局。此外,编辑和审稿人对于无效结果的兴趣和理解有限,也使得相关稿件的通过率较低。 再者,从研究者自身角度看,撰写无效结果报告常常面临额外的压力。

无效结果需要科学、详细地记录实验过程和条件,强调结果的客观性与可靠性,同时避免陷入对失败的简单归咎,这对研究者的写作能力和科学素养提出更大要求。缺乏体系化指导和培训,使得许多研究人员在整理无效结果时无所适从,影响了发表质量。 为解决上述困境,科研机构和学术界应积极采取多方措施。首先,推动评价体系改革,减少单一依赖发表数量和正面成果的评价标准,鼓励研究者分享所有类型的科学数据和结果,特别是无效结果。资助机构应将发表无效结果纳入科研报告和项目考核,体现其科学价值。 其次,扩大无效结果发表的通道,支持专门期刊和开放平台的发展。

这些期刊应确保同行评审流程公平、科学,降低发表门槛,激励研究者敢于分享负面和无效结果。与此同时,科研社区可借助预印本服务器和数据共享平台,实现无效结果的快速传播和利用。 另外,加强学术培训也是关键。高校和科研机构应完善科研伦理和写作培训课程,教授如何科学严谨地记录和发表无效结果,提升研究者的信心和能力。通过讲座、研讨和案例分享,使无效结果发表成为研究者的自觉行为。 从长远来看,推广无效结果的公开不仅改善科学发表生态,更有助于塑造更加真实和完整的科学图景。

公众和政策制定者在面对科学信息时会获得更清晰的判断基础,科学家们也能基于全面数据开展更高效的创新研究。实现这一目标需要学术界、科研资助方、学术出版机构以及科技媒体共同努力。 总之,尽管无效结果长期被忽视,但它们在科学研究中的核心地位不可替代。研究人员高度认可无效结果的科学价值,却因发表机制和文化限制面临诸多挑战。推动无效结果的发表不仅是科学诚信的体现,更是提升科研效率与创新水平的关键环节。未来,随着评价体系的完善、出版平台的多样化及科研教育的改进,分享无效结果有望成为科学共同体的新常态,助力构建更加开放、包容和高效的科学研究环境。

。