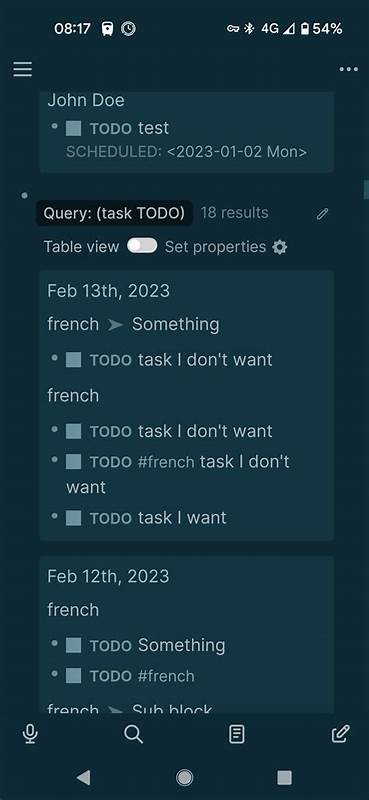

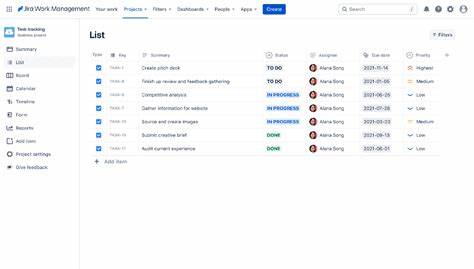

在软件开发过程中,TODO注释是最常见、但也最容易被误解的代码元素之一。许多人将TODO看作是一项待完成的任务,是需要被迅速处理的时间炸弹,甚至一些团队会严格规定每条TODO必须被登记在缺陷追踪系统中,或要求超过一定时间的TODO必须被删除。然而,这种做法是否真的符合TODO的本质价值?TODOS真的只是为了完成而存在,还是承担着更深层次、更富智慧的角色呢?本文将带您深入探讨TODO注释真正的价值,帮助开发者发掘其背后隐藏的代码智慧,以更科学合理的角度看待和使用TODO。 首先,TODO注释的普遍误解在于它被简单地视为任务列表。很多团队强制要求将所有TODO同步到项目管理工具或者缺陷追踪系统,有些甚至会对一年以上未完成的TODO进行自动清理处理。这种做法固然能保持项目管理的整洁,但实际上却忽视了TODO蕴藏的信息价值。

TODO并非仅是“待做事宜”,更像是开发者留下的一段思考记录,是对代码片段的补充说明,是对某些潜在问题、边缘情况或改进方向的提醒。 举例来说,如果代码中出现这样的注释“// TODO: 要实现这部分逻辑,确保下周发布无误”,那么它显然是一个明确需要完成的任务,这类TODO的确应该被纳入任务管理,尽快处理以确保项目进度。然而这种情况可能相对少见。更多时候,TODOS的价值在于它们揭示了代码的背景信息和设计难点。比如看到“// TODO: 如果用户快速连续点击三次按钮,会导致事件处理异常,因为XX原因”,这条TODO不一定需要立即兑现,但它向后续开发者传达了代码可能出现的边缘问题,提醒大家需谨慎改动相关代码,避免踩坑。 这样看来,TODO类似于开发者的思维快照,是构建代码时的智识积累。

它帮助后续维护者了解原作者当时的疑虑和考量,避免盲目修改造成功能异常。通过阅读TODO,我们能够探查代码深处隐含的逻辑脉络,理解哪些地方存在潜在挑战或未来优化空间。 与此同时,正确掌握TODO的定位,也能缓解开发团队的压力。并非每一个TODO都需要立即解决,也没必要为了清理TODO而仓促改动代码。恰当利用TODO作为代码内的知识注释,可以在保证代码稳定的前提下,为未来的迭代工作铺垫基础。它让团队保持对代码状态的心照不宣,避免遗漏重要细节。

从管理角度看,过度依赖任务跟踪工具来管理所有TODO反而带来负面影响。因为部分TODO本身并非实际任务,而是一种“隐形注释”,任务系统中罗列它们只会淹没真正的优先事项,分散注意力。开发者更应聚焦在优先级较高的工作上,而将TODO作为代码内部的辅助信息存留。适时清理无价值或者陈旧的TODO仍然必要,但更应尊重其存在的合理性,而非一刀切删除。 那么,如何让TODO发挥最大价值?首先,开发者编写TODO时应力求明确、具体,说明为何留有TODO、存在何种隐患、未来如何改善,避免模糊不清的“待完成”让后人无所适从。其次,团队可制定合理的TODO管理规范,区分必须跟踪的待办事项和仅作提醒的代码注释,减少误用和滥用情况。

再次,代码审查时注意检查TODO内容,结合代码上下文判断是否继续存留或升级为任务票据。 在现代敏捷开发环境中,TODO不仅是个人思考的标记,更是一种团队知识共享的媒介。它承载了原作者对代码细节、边界条件、未来可能问题的前瞻洞察,也帮助大家避免重复踩坑、误解设计意图。TODO犹如一盏灯塔,指引后来者更顺畅地穿越代码迷宫,少走弯路。 此外,好的TODO还能促进代码质量提升。它促使开发者正视代码中的不足和可能隐患,促进持续改进。

比起简单草率地写完立即忘记,留下有价值TODO有助于形成良好的代码维护文化,使代码库活跃且健康。 总结来看,TODO远非仅是任务清单,它是代码中的智慧注释,是对代码背景与思考的浓缩表达。它帮助开发者传递隐含信息,降低未来维护风险,加强团队协作透明度。正确理解并善加利用TODO,有助于构建可持续、健壮的软件项目。对于软件团队而言,尊重TODO的存在意义,不盲目强制完成或删除,是提高开发效率与代码质量的重要一步。 未来的代码世界,将不再是冷冰冰的指令堆砌,而是充满人性化思考的载体。

尊重并利用好每一条TODO,让它们不仅仅是“待办”,而是智慧与经验的结晶。这样,软件开发才能循序渐进,既务实又充满人文关怀,最终呈现出更优雅、更可靠的代码作品。