互联网作为现代信息社会的基础设施,曾经承载着开放共享与自由连接的美好理想。然而,随着技术的演进和商业模式的变革,互联网的架构和生态却逐渐背离了最初的设计理念。2023年由Micah Beck和Terry Moore发表的论文《我们毁了互联网》深刻揭示了这一过程中的关键转折与背后的原因。本文将围绕该研究的核心观点展开讨论,探寻互联网从开放点对点通信向私有内容分发网络(CDN)和云基础设施倾斜的历程,以及这种转变带来的挑战和机遇。互联网初期的架构设计以灵活的点对点数据报服务为基础,旨在为各种不同的网络应用提供通用支撑,尤其是为了满足分布式计算和信息交流的需求。这种“松散同步”的设计理念提供了极大的开放性和兼容性,使得网络能够适应多样化的使用场景。

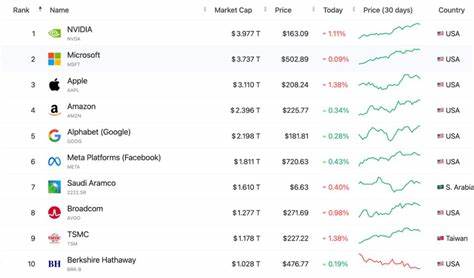

然而,随着互联网的普及和用户规模的爆炸性增长,特别是内容分发和广播性质的应用需求激增,原有网络架构面临了前所未有的压力。大规模的异步点对多点传输,如视频流和社交网络内容广播,并不能高效地通过传统的点对点数据报服务实现。这种应用需求上的鸿沟催生了内容分发网络和大型云服务提供商的发展,这些机构通过构建覆盖全球的私有基础设施,实现了高效的缓存和分发服务,极大地提升了内容传输的速度和用户体验。然而,这一转变也带来了互联网生态的深刻变革。这些私有网络形成了所谓的“超巨头”垄断结构,在数据控制、流量调度以及用户隐私保护等诸多方面对互联网的开放性构成了挑战。社交媒体的兴起进一步放大了这一矛盾,大型平台通过精准的目标广告策略实现商业利益的最大化,却也产生了信息茧房、假新闻泛滥等一系列社会问题。

论文中提及的哲学思想“可错论”(fallibilism),即知识的非绝对性和持续检验的必要性,为我们反思互联网架构的现状提供了宝贵视角。只有勇于质疑和重新审视早期互联网设计中的假设,才能寻找到解决当下困境的新路径。未来互联网架构的设计或许应着眼于为点对多点异步通信提供更为高效、可扩展且开放的技术机制,推动公共网络资源的公平配置与使用,抵抗私有垄断力量的独占趋势。同时,提升网络安全性、隐私保护能力以及用户自主权,也将是塑造健康互联网生态的关键所在。综合来看,互联网从开放到私有的演变不仅是技术选择的结果,更是商业模式、社会需求和政策环境共同作用的产物。理解这一历史进程,有助于科学设计下一代网络架构,促进互联网回归其初衷,为全球用户提供更自由、公正和高效的信息交流平台。

在全球数字化浪潮下,只有正视“我们毁了互联网”的深层原因,勇敢面对挑战,深度改革瓶颈,互联网才能焕发新的生机与活力,继续引领科技进步和社会创新。