适应性系统作为现代科技和社会经济中的重要组成部分,其自我调整、自我优化的能力使得系统能够应对不断变化的环境。然而,尽管适应性系统拥有强大的调节机制,但它们依然面临多种失败的风险,且这些失败往往表现出一定的模式和规律。深入研究适应性系统失败的基本模式,对于设计更加稳健和有效的系统至关重要。适应性系统的失败并非偶然,而是复杂的内外因素交织的结果。这些系统依赖反馈机制,通过持续监测环境变化并调整其行为来维持功能。然而,当反馈环路发生延迟、失真或者被误解,系统的自我调整可能导致恶化甚至崩溃。

适应性系统失败的根本原因之一是过度简化对环境的认知。系统在设计时往往基于特定的假设和模型,但现实环境远比模型复杂得多,存在多层次、多变量的相互作用。当系统不能识别或适应环境中未被预见的变化时,调整措施可能失效或产生副作用。例如,在生态系统管理中,如果对某一物种的保护措施忽略了其与其他物种的生态关系,那么干预可能破坏整体生态平衡,导致生态系统崩溃。这种失败体现了适应性不足和信息不全面的风险。另外,适应性系统中存在信息反馈的时滞问题。

反馈延迟可能使系统基于已经过时的信息做出调整,导致错误决策累积,形成所谓的“振荡”或“波动”现象。举例而言,经济市场中政策调节若因数据滞后而反应迟缓,可能引发经济过热或衰退的周期性波动,显现出系统自身未能有效适应快速变化的市场环境。系统内部各子系统之间的交互复杂性也是适应性系统失败的重要因素。适应性系统往往由多个相互依赖的组件组成,当单个组件出现问题,可能引发连锁反应,影响整个系统的稳定性。此类依赖性使得局部故障迅速蔓延,甚至引起系统性崩溃。在网络安全领域,单个节点的安全漏洞被攻击者利用,可能导致整个网络被入侵,体现了复杂适应性系统中局部弱点对整体的威胁。

适应性系统另一个典型的失败模式是过度调整。当系统误判环境趋势,过于频繁或过度地调整自身状态,可能导致不必要的资源浪费甚至系统不稳定。过度调整反映了系统对反馈信息的过敏反应,缺乏适当的“惰性”机制来缓冲偶发变化。例如,在气候控制系统中,过度敏感的温度调节器可能频繁启停,导致能耗增加和设备磨损加快。适应性系统的失败还表现在多目标冲突中。复杂系统需要在不同目标之间取得平衡,如效率、安全性、成本和灵活性等。

然而,这些目标往往相互矛盾,系统在优化某一目标时可能牺牲另一目标。当系统设计缺乏对多目标协调的有效机制,容易陷入局部最优但整体表现不佳的状态。例如,在交通管理系统中,追求最大通行效率可能导致安全风险增加,最终损害系统的综合效能。人为因素和组织管理也深刻影响适应性系统的表现。系统维护者和操作者的认知偏差、决策失误或信息沟通不畅,都会削弱系统的适应能力。管理层的短视行为可能促使系统忽视长期风险,只关注短期利益。

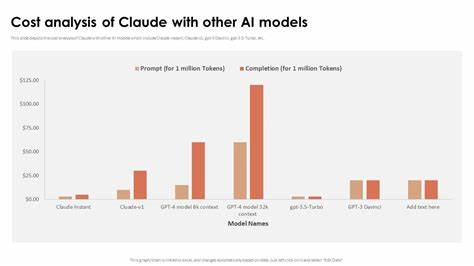

特别是在复杂技术系统中,操作界面设计、人机交互不合理容易导致误操作或忽视关键警报,进而引发系统故障。为了有效预防适应性系统的失败,需要在系统设计、运行和管理各个环节引入对失败模式的深刻理解。系统设计阶段应注重增强系统的韧性和弹性,采取多层次、多路径的反馈机制,提高系统对异常信息的感知敏感度,同时避免过度依赖单一反馈信号。运行过程中,应设立多维度监控指标,及时发现潜在的反馈失衡和系统行为异常,并提供智能辅助决策支持,避免人为误判造成的调整过度。此外,跨部门的协同合作和有效的沟通机制也对于适应性系统的稳健运行至关重要。结合人工智能、大数据分析等现代技术,可以提升适应性系统的动态感知和智能调整能力,增强其面对复杂环境变化时的应对效率。

综上所述,适应性系统的失败并非偶发事件,而是源于复杂内外因素的相互作用,表现出一系列可识别的基本模式。只有深入理解这些模式,才能设计出更为稳健、智能和可靠的适应性系统,从而在多变环境中保持卓越的性能与稳定性。