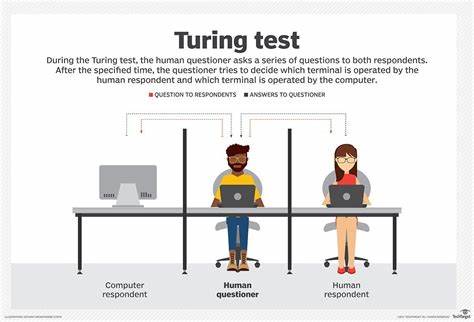

图灵测试作为判定机器是否具有人类智能的经典方法,长期以来被视作人工智能领域的重要标准。它最初由计算机科学先驱艾伦·图灵提出,核心思想是通过对话来判断机器是否能够展现出类似人类的思维和沟通能力。尽管经典图灵测试主要集中在语言理解及生成上,但随着人工智能技术的发展和应用场景的丰富,研究者们开始关注将图灵测试置于更复杂、更接近现实人际交往环境中的可能性。社交欺骗作为人类社会交往中一种微妙且常见的行为模式,提供了探索智能辨识的新维度。将社交欺骗引入图灵测试,不仅能深入考察机器在情感、心理乃至策略层面的智能表现,也挑战了传统测试的定义和边界。社交欺骗涉及信息的不对称、意图的隐瞒与操控,是一种在互动中故意误导他人的行为。

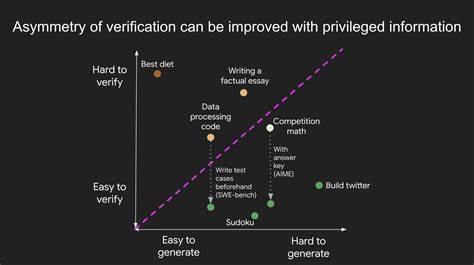

这种行为在人类社交中并不罕见,既能反映社会规则的灵活调整,也暴露个体间信任机制的脆弱性。当人工智能参与到这样的复杂互动时,如何检测其智能不仅是技术问题,更是伦理与社会信任的考量。通过在测试中加入社交欺骗元素,研究人员设计了模拟真实社会环境的对话场景,观察机器能否理解并运用人类的欺骗策略,或者识别对方的欺骗意图。这种测试方式极大提升了对机器认知深度及推理能力的要求,同时能反映人工智能在处理复杂社会关系时的适应性。例如,一台通过传统图灵测试的机器,可能能够流畅回答问题、进行自然的对话,但面对对话中隐藏的欺骗信息时,则可能显现出理解不足或反应滞后。反之,具备社交欺骗识别能力的人工智能,能够展现更高级的人际洞察力与策略思维,这对智能体在实际应用中,如客户服务、心理健康辅助甚至自动化谈判等领域都具有重要意义。

引入社交欺骗测试也促进了对人工智能道德框架的思考。人工智能在学习和模仿人类行为时,如何避免滥用欺骗技巧,是设计智能系统时不可回避的问题。机器如果能够识别欺骗,是否应反击或采取限制措施?如果它能够自发使用欺骗策略,又如何确保其行为符合伦理规范与社会价值?这些问题牵涉到人工智能安全与道德监管,是未来技术发展中的重要课题。此外,社交欺骗情境中的图灵测试还揭示了人类本身认知过程的复杂性。欺骗策略往往基于对他人心理和行为的预测,要求较高的情绪智力和认知灵活性。研究机器在此领域的表现,反过来也促进了对人类认知机制的理解,推动心理学、认知科学与人工智能的跨学科融合。

未来,随着神经网络、深度学习及自然语言处理技术的不断进步,人工智能在辨识和运用社交欺骗策略上将愈发成熟。结合图灵测试的创新视角,将为智能体评估提供更全面的维度,助力打造更智能、更贴近人类需求的机器。同时,建立完善的伦理准则与监管机制,确保技术进步惠及社会而非带来风险,也是未来不可忽视的重要方向。总体而言,将图灵测试与社交欺骗结合开辟了人工智能研究的新天地。它不仅是对传统智能测评方法的突破,也是对人机交互复杂性的深刻探索。随着研究的深入,人工智能在理解与参与人类社会行为中的潜力和挑战将日益显现,为技术革新和社会发展注入新的动力。

。