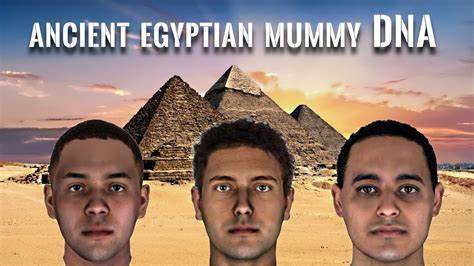

古埃及文明,作为人类历史上最辉煌且长久的文明之一,历时逾数千年,塑造了丰富的文化遗产和令人叹为观止的建筑奇迹。然而,对于古埃及人自身的遗传来源和人口演变,学术界长期以来存在争议与挑战。由于埃及特殊的气候和土壤条件,古代DNA的保存极为困难,制约了直接分析古埃及人的基因组多样性及祖源成分。直到最近,一项标志性研究利用2倍覆盖度的全基因组测序技术成功解读了一位来自古王国时期即公元前2855年至公元前2570年间的埃及成年男性遗骸,从根本上推动了该领域的认识。该研究对理解早期埃及王朝的人口组成以及其与邻近地区的交互关系,提供了首个分子遗传学证据。该个体遗骸出土于努维拉特墓地,该地距开罗约265公里,属于下埃及一部分。

此人独特的陶罐葬仪式加之墓葬中的岩穴环境,促进了古DNA的保存,使得科学家得以完成全基因组的序列分析。通过与数千个现代及古代基因组进行对比,研究者发现该埃及古人约有77.6%的遗传成分与北非新石器时代人群(特别是摩洛哥中石器时代群体)极为接近,而约22.4%的遗传成分则追溯到东部肥沃月湾地区,包括古代美索不达米亚的新石器时代人群。这一比例体现出古埃及人与西亚邻近地区之间存在着实质的人口迁徙与基因交流。此发现颠覆了以往认为古埃及人基因组主要源于本地血统,缺乏邻域输入的传统观点,说明文化交流的背后伴随着人群的流动与混合。从考古视角看,早在公元前六千年,埃及与整个肥沃月湾区域之间便存在贸易和文化的交往,传播了包括驯养动物、植物、陶艺技术以及文字体系等“新石器革命”的核心元素。遗传学的数据进一步佐证了这种跨区域联系,不仅体现在物质文化,也反映在人体基因组层面上的融合。

这名努维拉特个体的线粒体DNA和Y染色体单倍群均与当前北非及西亚的群体相符,表明其父系与母系祖先皆可能源自该地区,而基因组中没有发现来自撒哈拉以南非洲的明显基因输入,反映了该时期埃及北部人口结构的基本情况。该研究还通过稳定同位素分析确认个体的生长环境与饮食习惯均与尼罗河谷本地相符,表现出以陆生动物蛋白质及谷物为主的典型埃及饮食结构。通过牙齿磨损和关节的病理迹象推断,这名男子身高约157到160厘米,年龄大致介乎44至64岁之间,肌骨压力显示其可能从事长时间体力劳动,或许与制陶工匠相关,这与他高社会地位的埋葬方式形成一定反差。随着社会变迁,埃及王朝期间政治与经济动态频繁变化,基因组研究揭示,进入第三中间期后,埃及人的基因组组成逐渐显示出来自青铜时代黎凡特地区的较强影响,这与考古所见的青铜时代区域性文化扩散与人群迁移互动相呼应。现代埃及人的基因组则表现出更为复杂的混合状态,涵盖努维拉特个体类似的北非基因源、青铜时代黎凡特和来自非洲内陆地区如埃塞俄比亚与刚果的更多基因贡献,反映了历史上多重层次的人口流动和融合。该研究采用了高标准的DNA提取、单链文库构建及高通量测序技术,并通过权威的遗传统计模型如qpAdm、ADMIXTURE和主成分分析对数据进行解析,确保结果的科学性与可信度。

特别是在人类学、考古学和遗传学交叉的研究范式下,这项工作开辟了进一步探讨古埃及人群结构的可能,促进人类历史多样性理解的深度。此次突破还为未来在埃及乃至北非区域开展更多的遗传考古研究提供方法论指南。通过寻找更多保存状态良好的遗骸与更高质量的基因组数据,学界将能更细致地重构古埃及时期不同区域和社会阶层的人口地图,揭示古埃及文明背后的人类迁徙脉络和文化传承链条。总之,对古埃及古王国时期个体全基因组祖源的披露,不仅丰富了对古埃及人自身历史的理解,也在更广阔范围内展示了早期文明之间文化与基因相互渗透的复杂景象。它提醒我们:人类遗传的多样性融合,往往和文明的演进与交往密不可分,在时间与空间的维度中,古代埃及正是连接非洲与西亚、桥梁作用的珍贵节点。而随着科学技术进步和遗传资源积累,相信我们能够探寻出更加细腻、生动的族群故事,重新塑造人类史的宏阔图卷。

。