近年来,媒体行业经历了一场深刻的流量震荡,许多新闻与娱乐网站纷纷陷入流量骤降的困境中,传统的互联网流量导入模式似乎进入了“末日时代”。公开数据显示,诸如Bustle等知名娱乐平台在过去曾迎来过少数爆款内容带来的巨大流量高峰,但随即又迅速归于平静,试图复制成功却屡屡受挫。Bustle首席执行官Bryan Goldberg甚至成立专项团队,企图借助特定内容策略延续流量增长,但短短数月内因效果不佳而被解散,这一过程犹如媒体产业的缩影般令人警醒。 这种流量危机绝非偶然。早在2022年,流量风向就开始偏离传统新闻板块,Facebook转变政策,减少对新闻内容的分发,成为业界震荡的开端。随后,2025年谷歌更是多次调整搜索算法,逐渐推行AI摘要技术,以直接回答用户问题替代传统链接式搜索结果,为媒体带来更为严峻的挑战。

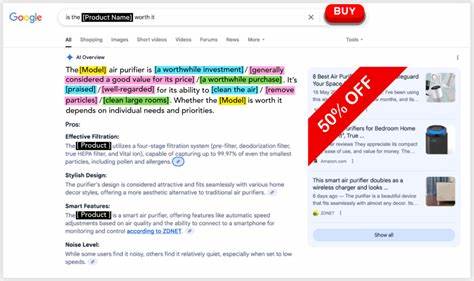

这意味着,用户往往不再需要点击媒体网站,即可通过搜索页面或智能助理获取所需信息,极大压缩了网页流量来源。 与此同时,社交媒体平台同样关闭了流量水龙头。以曾经新闻传播要地的推特(现名X)为例,自从埃隆·马斯克接管后,大幅限制新闻链接的传播功能,使得依靠推特进行内容推广和新闻种草的媒体机构几乎失去了重要社交流量来源。Defector主编Tom Ley直言,“推特现在对我们毫无贡献,发布文章链接几乎形同虚设”。这代表着媒体原本能够利用社交网络实现内容二次传播和用户转换的模式被极度削弱。 这场“流量大崩塌”并非只影响特定类型媒体,行业上下游均难幸免,无论是依赖数字广告的门户站,依赖产品推荐获取佣金的垂直媒体,还是依靠订阅实现变现的付费内容发布者,都面临“出口被堵”的尴尬局面。

互联网时代曾广为流传的“覆盖海量用户”的理念正逐渐破产,媒体不得不重新思考内容生产的策略和目标受众规划。GQ全球编辑总监Will Welch直言,媒体需要从大规模泛流量竞争转向“与核心读者建立直接关系”的可持续发展道路,在业内形成了“Google Zero”的关注话题,预示着对媒体生态结构的激进重塑。 尽管如此,行业内部并未形成共识。一位顶级杂志编辑透露:“现在的战略混乱,每个团队都在试探不同方向,没有统一的远景。”尤其是对于新兴创业媒体而言,缺少长期品牌积累和用户信任,打造多元化流量来源的难度陡增。每日野兽的首席营运官Keith Bonnici强调,在缺少二十年消费者记忆的加持下,逃离第三方平台依赖几乎成为“天方夜谭”。

传统媒体则拥有更深厚的品牌资产和用户基础,但它们以前未能充分预见到流量结构转变的严峻性和迫切性。纽约时报资深编辑坦言,近年来在构建直接用户关系和内嵌传播工具上动作迟缓,本应早早布局的转型被动延误。对于依赖订阅制收入的媒体来说,用户群体虽相对有限但高度粘性,流量的可控性较强。但即便如此,谷歌搜索依旧是获取新受众的重要通道,一旦错过爆点新闻,用户便可能流失至竞争对手。 Defector拥有约4万付费订阅用户,约九成访问直接进入官网首页。尽管现有忠实用户群维护较好,但拓展新用户的渠道正受到严重阻碍。

Ley特别指出,过去推特与谷歌搜索在新读者引流上的关键作用正逐渐减弱,这使得媒体不得不寻求新的用户触点。为此,诸多媒体纷纷加大对App体验打磨和电子邮件订阅体系的投入。通过精准推荐和分类兴趣邮件,媒体力图持续激发读者的阅读习惯和付费转化,提高直接用户的生命周期价值。 电子邮件作为用户沟通的“老牌”工具也开始面临新的挑战。谷歌将AI技术引入收件箱摘要,极大改写了邮件的阅读场景。业内产品推荐类网站高管观察到,邮件开启率虽未明显下降,但点击率却迅速下滑,因为AI已经替代了部分对邮件正文的深入阅读,以摘要形式直接满足用户需求。

这种趋势提示电子邮件营销模式仍需创新,以防被进一步边缘化。 面对流量瓶颈,新闻巨头华盛顿邮报展现了前瞻的探索精神。其CEO Will Lewis透露,机构正在研发多项新型互动功能,如“From the Source”,邀请文章引用的新闻源基于内容延伸展开公开对话,试图在公众号平台外构建自有互动生态,减少对外部社交渠道依赖。此外,“Ripple”项目鼓励非专业作者参与专栏撰写,打造媒体内容多样性和社区活力。虽然这些创新尚未完全赢得普遍认可,甚至存在被滥用的质疑,但反映出主流媒体对自我革新的积极尝试和焦虑心理。 产品评测类网站尤其受到谷歌AI演进带来的威胁。

这类内容原本通过SEO吸引明确的购买意向用户,是网站的重要收入来源。随着AI能集成并整合多平台信息,生成更高质量“直接答案”,传统依赖单一评测内容驱动的流量被严重稀释。业内人士透露,“目前尚未完全上线产品推荐的AI答案功能,但迟早难以避免将出台。未来谷歌单周流量的20%波动都可能成为业绩的生死线。”这种情形迫使产品评测类媒体积极寻找AI赋能与差异化内容制作的结合点,力图在新形势下谋求突破。 Wirecutter作为产品推荐领域的佼佼者,最高管理层已提出内部创新动员令,鼓励员工提出利用AI提升新闻品质的方案,显示对新技术玩法的开放态度。

公司还招聘AI负责人,推动行业领先的内容与技术融合探索。 长期以来,依赖于“常青内容”的媒体也因AI的普及遭遇困难。无论是健康科普还是影视推荐类文章,均具备内容不易频繁更新的特征,而AI能够基于海量数据更快整合最优答案,极大削弱原创常青内容的价值。这促使媒体加快原创报道和具有独特视角内容的产出,借助独家新闻和强烈个性化表达形成用户壁垒。 内容形式的多样化亦成为业界共识。随着用户阅读时间的碎片化及偏好变化,长文阅读正被音频播客和视频内容所分流。

GQ推出的“视频封面报道”通过名人访谈视频的方式,意在用用户更喜欢的载体传递深度内容,获得不错反响。行业人士指出,高品质新闻不会消失,但消费渠道和方式的革新不可逆转,媒体需不断适应以保持竞争力。 当前媒体生态显著偏向那些深耕垂直领域、建立专注读者社区的出版机构。面向泛文化生活的综合性媒体受限于竞争激烈且内容难以差异化,流量获取变得越发艰难。某资深杂志编辑坦言,与其说是媒体惨淡,不如说是娱乐建议类信息的传递渠道正在被如TikTok、AI搜索引擎这样的新兴平台迅速吞没。 因此,那些能够承诺提供“独家新闻”和“强烈个性声音”的媒体,反而处于相对有利地位。

诸如Puck等品牌即使存在争议,仍凭借稀缺信息吸引订阅用户。Hearst内部员工指出,在当前环境下,内容必须具备“只有你能提供”的独特价值才能打动用户。“我们需要问自己,‘我们有什么是Pop Crave不能复制的?’这正是整个行业的焦点问题。” 总结而言,媒体行业正迎来一场深刻的流量与内容生态转型。严峻的外部环境迫使各类媒体摒弃依赖单一技术平台的增长方式,转而强化自有渠道建设和用户关系管理。原创性和差异化内容成为抵御AI和平台封锁冲击的关键武器。

与此同时,内容传播形式的多元化、技术工具的创新运用也在加速重塑媒体格局。无论是对传统巨头还是新锐媒体来说,理解“流量末日”背后的变革逻辑,把握核心用户价值,实现内容与技术并重,方能在数字信息爆炸的时代站稳脚跟,走出一条可持续发展的新路。