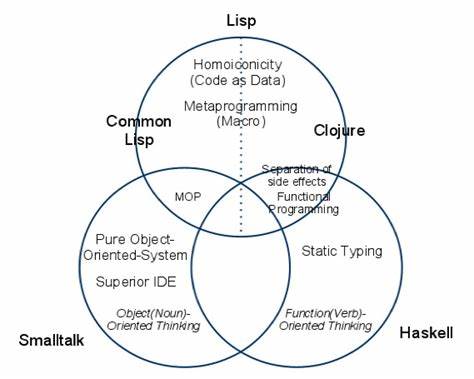

在当今快节奏的工作环境中,会议成为团队沟通和协作的关键环节。然而,许多人都有类似的经历:进入会议室后,往往只有少数人占据发言主导位置,其余成员则精神涣散,等待轮到自己发言的那一刻。这种传统的同步会议模式不仅消耗了大量时间,还严重浪费了团队的智力资源和创造力。半同步(Semi-Sync)会议的理念应运而生,旨在彻底改变我们对会议的思考方式,提升会议效能,避免时间浪费,激活每一位成员的参与热情。传统会议模型的瓶颈在于它们本质上是“单线程”的:只能允许一个人同时发言,而其他人处于静默状态。这种“单线程处理”模式在计算机领域已经被更高效的“多线程处理”所取代,能够完成多个任务并行处理。

借用这一类比,在会议中,我们需要创造“多线程思考”的环境,让所有人能够同时贡献想法和见解,而不是轮流发言。纯同步会议的弊端不言而喻,首先是信息传递的单向性。会议中一人发言可能支配了整个讨论方向和决策节奏,造成“最高声音赢”的现象。这种现象使得资深成员的观点往往获得更大权重,而初级或内向成员虽怀有宝贵建议,却因害怕冲突或未被鼓励而沉默。更重要的是,会议中常出现所谓的“责任假象”,大家纷纷承诺承担任务,但缺乏明确的责任归属与后续跟踪,导致实际行动力不足,效率低下。针对这些问题,半同步会议提出了解决路径——首先在会议刚开始的10至15分钟里,全员静默在共享的文档或协作工具上同步输入信息。

这一阶段又称为“脑写作”或“静默头脑风暴”,每个人都能平等表达想法,彼此借鉴、反馈和标记需要重点讨论的内容。通过这种多线并行的输入,避免了传统会议中“发言瓶颈”带来的信息堵塞。半同步会议的过程分为两个主要阶段。第一阶段是半同步阶段,参与者打开麦克风静音,专注于向共享空间添加内容,无论是进度更新、问题反馈还是创意方案,并通过评论、回复互动,形成多元视角的探讨基础。协作文档被动态整理和归类,记录下潜在的讨论热点。第二阶段为同步阶段,团队打开麦克风,基于第一阶段的记录,针对标记为“需要讨论”的焦点问题展开集中讨论,快速理清矛盾,明确决策和责任人,实现团队共识与任务分配。

相比传统长时间的自由交流,半同步会议不仅节省了会议时长,还大幅强化了讨论质量。研究显示,“脑写作”环节能够产生比传统集体头脑风暴多20%更丰富的创意和42%更具原创性的方案,同时避免了“生产阻塞”——即传统会议中因等待轮流发言而带来的思维停滞。实践中,半同步会议可适用于多种会议类型。比如敏捷团队的冲刺计划,可以先在线搜集任务疑问和复杂度评估,再集中讨论最具不确定性的部分;回顾会议则可借由文档快速罗列“做得好”和“待改进”的点子,通过投票筛选主题,再针对重点深度讨论;设计评审则可在文档内先汇总方案优缺点和技术难题,会议期间快速聚焦于争议点下结论;日常的状态更新和阻塞报告也能通过半同步形式大幅缩减音视频会议时间,只在需要时展开实时协作。此方法的最大优势在于并行处理思想,确保每个人的声音得到重视并可被自由表达,打破了传统会议中因等级体制带来的发言不均衡现象。同时,共享文档自动记录所有贡献,可以实时产出系统化的会议纪要和行动清单,避免了会后“记不清讨论内容”的困扰与争议。

为了高效推行半同步会议,团队管理者和会议主持人应承担起引导者角色。会议前需提前搭建协作环境,明确会议目标和流程,设置合适的权限和视角开放度。会议开始时以简短说明保障参与者理解“静默脑写”阶段的意义和期待,持续关注协作文档的活动,合理整理和分类信息,提醒时间,确保时间节点控制得当。参与者则需调整心态,摒弃传统会议的“嘴巴先行”惯性,愿意通过文字表达思维,主动关注他人反馈,积极标记讨论重点。除了会议中的半同步机制,预先的异步工作也极大缓解了会议压力。例如使用自动化工具收集团队成员的状态更新和阻碍问题,提前分享讨论议题和背景资料,允许成员在会议前就进行思考并反馈,会议时间遂转为高效的决策和讨论时段。

虽然初期尝试可能会让团队感受到“沉默”的尴尬,但随着时间推移,成员普遍能体会到效率提升和决策质量的改善。与此同时,那些更擅长书面表达或性格内向的团队成员开始频繁贡献高价值意见,团队整体的参与感与归属感提升,推动组织文化向更加尊重多样观点和高效共创转变。针对常见质疑,如“必须实时讨论才能达成共识”或“担心部分成员不参与”,事实证明半同步会议确实保留了必要的实时讨论环节,只是将时间聚焦于最关键的议题,提升团队解决问题的精度和速度。缺席或冷漠的行为则需要团队文化和管理监督双管齐下解决,不能成为调整会议模式的借口。半同步会议并非智能笔记软件所能取代的工具,那些只能转录声音的助手无法解决根本上单线程的交流瓶颈。只有改变会议的结构,让大脑并行工作,才能真正释放团队的创造潜能。

数据表明,超过七成知识工作者因会议泛滥而难以完成本职工作,超过半数需要加班补充高强度时间丢失。通过建立高效的半同步会议机制,不仅节约时间成本,更能激活人才积极性,推动项目进程,避免疲惫和流失。此外,这也是打造透明决策链条和效能文化的重要手段。有意识地设计会议流程,贴合团队特点持续优化,能够实现从会议时间下降到30%-50%,同时决策质量提升和员工满意度增长。最理想的落地方式是在团队内逐步试验,选择一类固定会议如每周站会,标明开头十分钟为“静默脑写”,观察效果,反复调整细节,赋能所有参与者,最终形成独具特色的高效会议体系。半同步会议并非简单的流程变更,而是对传统会议模式的根本颠覆,引导企业进入一个以多脑并行思考和协作为核心的新时代。

它让每个人的时间和智力都得到尊重和合理利用,告别无效回应和重复讨论,还团队一片干净高效的工作空间。企业因此释放了巨大的潜力,迎来了快速创新与成长的曙光。让我们共同拥抱半同步会议,停止无谓的时间浪费,开启思维并行的协作新时代。