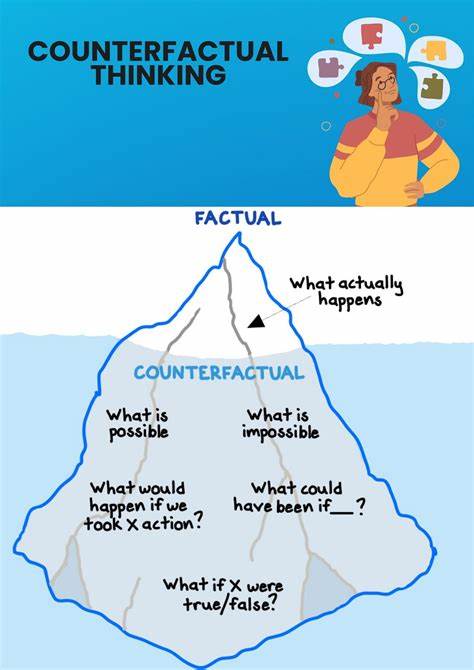

反事实条件句,通常称为“如果……那么……”,是一种表达假设性可能性的重要语言结构。它们不仅激发我们的想象力,也在哲学和认知科学中扮演着核心角色。通过探讨未曾发生但可能发生的情景,它们协助我们理解因果关系、自由选择、知识以及决策过程等复杂主题。反事实条件句的研究起源可以追溯到历史上的哲学家,但随着现代逻辑和语言学的发展,其理论框架和应用范围得到了极大扩展。 反事实条件句的基本形式是带有假设条件的从句,通常以“如果……会怎么样”为表述核心。以“如果猫会说话,它们可能会抱怨很多”为例,这种结构探讨了现实之外的可能世界,揭示了事件间潜在的依赖和关系。

而这类表达并不只是简单的假设,更多地反映了人类对实际情况下因果联系的深入思考。 在哲学领域,反事实条件句提供了定义因果关系的重要工具。传统的因果分析往往依赖时间顺序,但仅凭事件先后并不能准确辨别因果。通过反事实条件句,可以更清晰地表述因果,如“如果A事件未发生,B事件也不会发生”,这种语句准确反映了因果的依赖性。这种观点最著名的提出者之一是大卫·刘易斯,他提出用“最近的可能世界”理论,评估在最相似的可能情境中是否存在因果关系,极大地推动了因果哲学的发展。 然而,反事实条件句也面临一些哲学和语义学的难题。

最著名的是“古德曼的问题”,即如何确定反事实条件句中隐含的背景事实,避免循环论证。因为单一的假设条件很难保证所涉及的事实是“兼容”的,导致评判该句真假的参照点不明确。此外,随着对语境敏感性的认识加深,学者们发现反事实条件句的真值往往依赖于交流的具体语境和参与者默认的背景知识,这对标准逻辑框架提出了严峻挑战。 语义学家还发现反事实条件句呈现出非单调性,即加强假设条件并不必然保留原句的真实。例如“如果我是一名奥运选手,我会赢得比赛”可能为真,但“如果我是一名奥运选手且我有伤腿,我会赢得比赛”则常常为假。这种现象挑战了经典逻辑中“条件单调”的原则,促使语义理论家寻求更精细的模型。

为了解释反事实条件句的复杂性,现代语义学采用了变严格条件义理论。该理论引入可能世界排序的概念,通过比较不同可能世界与现实世界的相似度,判断在哪些“最近的可能世界”中假设成立,以及随之是否导致结果成立。这不仅保留了反事实条件句的直觉真值条件,也更好地处理了非单调性的现象。 除语义模型外,认知科学和人工智能领域引入了因果模型与结构方程模型,运用干预操作来模拟反事实推理。这种基于“干预”的反事实语义强调在改变某些变量的条件下系统如何反应,极大地提升了机器学习中因果推理的解释力和应用价值。比如自动驾驶技术利用反事实分析评估不同驾驶决策可能带来的后果,提升安全性。

反事实条件句还深刻影响知识论和自由意志哲学。知识论中,反事实推理帮助定义所谓的“安全性”和“敏感性”条件,解释我们对知识的合理把握如何依赖于信念在不同假设世界中的稳定性。自由意志讨论中,反事实条件句表达了一个关键观点,即真正的选择意味着“如果我想做出不同决定,我也能做到”,揭示了自由选择与因果决定论之间的紧张关系。 在自然语言处理领域,对反事实条件句的研究推动了对复杂语句理解的进步。语义解析系统必须理解条件、假设及其相互依赖,因此反事实理论为构建更智能的对话系统和问答系统提供了理论基础。通过模拟人类思维对假设情况的处理,这些系统能更好地预测用户需求和生成恰当回应。

反事实条件句的多学科研究也引发了对可能世界语义学的反思。例如在处理不可能的假设,即“反可能情况”,传统的可能世界分析容易产生“真空真理”,即所有不可能的假设都被判为真。对此新兴的理论引入了“不可世界”概念,拓展模型的表达能力,更符合直观感受和实际推理。 此外,概率方法为反事实条件句提供了另一种分析视角。主观概率视角强调个体在面对假设时的信念变化,而客观概率(或机率)视角从物理定律和统计规律中寻找支持。两种方法各有优势,但也面临如何与传统语义模型兼容的难题。

综上所述,反事实条件句不仅激发我们的想象思维,更为理解世界的因果结构、决策机制和认知过程提供了重要工具。现代哲学家、语言学家与认知科学家围绕反事实条件句展开的多维度探索,不断推动着哲学理论的创新与人工智能的进步。未来的研究有望深化我们对假设性思维的理解,从根本上帮助揭示人类认知的本质及智能机器的设计原则。