在现代互联网中,BitTorrent协议依然是文件共享的主力军。虽然分布式哈希表(DHT)为点对点网络带来了去中心化的曙光,但追踪器(Tracker)作为连接客户端的重要枢纽,其不可替代的地位仍不可忽视。近期一位技术爱好者通过重新注册一个早已死去的torrent追踪器域名,成功唤醒了大量沉睡的节点,令人惊叹地捕获了超过三百万的活跃对等体。这一事件不仅从技术角度揭示了追踪器的价值,也引发了对版权、法律以及互联网自由的新思考。 追踪器究竟是什么?简单来说,Tracker是BitTorrent网络中用于发现和连接下载者和上传者的服务器。它充当中心协调者,维护着所有参与同一资源交换的节点信息列表。

当用户下载某个种子文件时,客户端会通过Tracker查询其他拥有此文件的用户IP地址,从而实现高速互联共享。没有Tracker,早期的文件传输可能陷入迷局,寻无人参与的孤立状态。 然而,随着版权争议的频发,许多知名的公共Tracker倒闭。它们或是因法律压力被迫关闭,或是因管理不善而荒废,导致大量的域名和服务已无人维护。传统中心化的架构也暴露弱点,即一旦Tracker消失,依赖该域名的客户端便难以找到连接节点,下载速度被严重影响。 正因如此,去中心化的主干网络方法如主线DHT逐渐兴起。

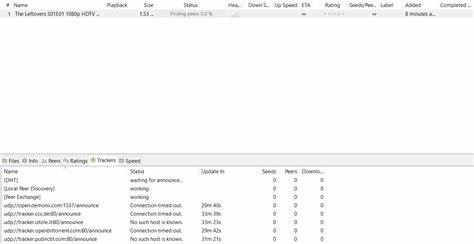

DHT技术通过分布式方式储存和查询节点,使没有Tracker的torrent文件也能搜索用户。然而,DHT也非万能。它依赖少数的引导节点进行引导,并且易受“拜占庭攻击”(Sybil attacks)等安全威胁影响。在某些冷门或缺乏维护的种子中,DHT未必能准确搜寻到有效节点。 最近,技术博客作者Kian Bradley关注到了这一现实问题。在使用qBittorrent软件下载Linux操作系统镜像时,他发现大部分默认Tracker已经无法响应,提示“host not found”之类错误。

灵机一动,他观察这些死域名中,发现曾经风靡的udp://open.demonii.si:1337/announce尚未被人认领。通过域名注册平台成功购买了该域名后,Bradley部署了高效的开源追踪器软件opentracker在一台匿名虚拟专用服务器上。 他的操作系统环境基于最新Ubuntu版本,安装了gcc-14、g++-14编译器以及相关开发库,分别编译了libowfat依赖库与opentracker源码。最后,他配置了Systemd管理服务,确保追踪器能够后台持续运行并自动重启。配置过程虽非极度复杂,但对Linux环境和编译流程需要有一定熟悉度。 令Bradley震惊的是,在追踪器尚未真正启动前,服务器的UDP端口1337便陷入了激烈的访问洪流。

启动后不久,服务统计显示有超过一百七十万不同的种子通过Tracker登记,连接的独立节点数高达三百一十五万。这一数据远远超过了过去的认识,证明全球范围内依然存在庞大的点对点数据交换需求。这也意味着还有大量客户端依赖这些被遗忘的追踪器域名,等待资源共享的桥梁得以延续。 这些数据通过追踪器的内置状态接口以XML形式呈现,详细记录了活跃种子数、节点数(包括做种者与下载者)、完成次数以及TCP和UDP连接细节。UDP连接数量远远高于TCP,反映出追踪器的工作主要基于高效的无连接协议。数据还显示每日连接与更新请求数以千万计,说明网络交互频繁且稳定。

对这些数值进行深入分析能够帮助理解torrent生态的活跃度和流量波动趋势。 然而,法律和伦理问题也随之而来。现今主流版权机构在追踪器打击行动中重点针对那些直接推广侵权内容的网站,特别是那些公开提供torrent种子文件、广告和内容推荐的平台。提供追踪器基础设施本身,尤其是在匿名且不公开推广特定资源的情况下,其法律风险相对较低。尽管如此,域名注册者仍需深刻考虑隐私保护和可能遭遇的法律压力。Bradley本人最终担忧可能的风险,主动关闭服务器停止服务。

此举不仅揭露了torrent网络内隐藏的巨大潜力和需求,还反映了理论与法律的博弈。如何在符合当地法律的前提下,促进去中心化服务的建设和发展,是未来torrent社区亟待解决的课题之一。同时,从技术角度看,这次重振dead tracker的实验亦展示了开源工具、高性能服务器和自动化部署的完美结合,提供了一个可复制的教程框架,适合技术爱好者和研究者进行类似探索。 总而言之,追踪器作为BitTorrent生态不可或缺的基础设施,即使在曾经沉寂之后依然潜藏着巨大的网络活跃度。复苏这些“死去”的域名不仅能带回无数等待连接的节点,也为去中心化架构挑战提供宝贵经验。科技透明与版权合规如何平衡,需要社会各界持续关注和对话。

未来,伴随区块链、分布式存储等技术的发展,torrent网络或将实现更安全、高效且富有弹性的文件分享模式,推动开源与信息自由的更广泛传播。