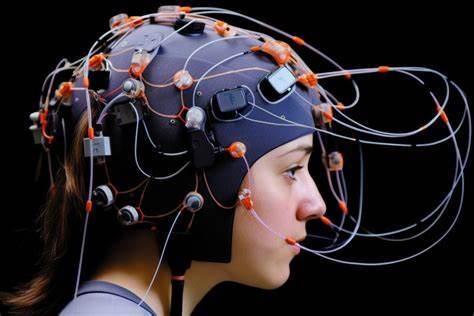

随着科技的飞速发展,人工智能和脑机接口技术逐渐走入人们的生活,改变了传统意义上我们对自我意识和身体控制的理解。最近一段视频展示了“机器掌控大脑与眼球”的现象,激发了公众对于人机融合边界的热烈讨论。本文将深入探讨机器如何通过先进技术影响和控制大脑活动及视觉行为,以及这背后蕴藏的科技创新与伦理挑战。脑机接口(Brain-Computer Interface,BCI)的兴起为人类与机器的互动开辟了全新途径。通过植入电极或者非侵入式的感知设备,机器能够实时读取大脑信号,进而解析用户意图,实现对外部设备的操控。一些最新应用甚至能够反向向大脑发送信号,影响感知和运动,最长远的设想是通过机器部分控制甚至主导人类身体的反应。

例如,某段视频演示了携带脑机接口装置的试验者在无需手动操作的情况下,通过思维指令控制屏幕上的光标移动,甚至眼球的注视方向也被这一过程所连动。这意味着机器不仅在接收大脑指令,更有能力精准影响眼球运动,从而改变视觉焦点和观察行为。这一突破性进展表明,机器对视觉控制的介入正在变得愈发直接和微妙。视觉作为人类最核心的感官之一,是我们的认知和决策基础。机器可以通过脑信号干预眼球运动,等于在控制人的“看什么”和“怎么看”的能力,挑战了个体自由意志的底线。除了基础研究领域,脑机接口技术在医疗康复方面的应用也日益广泛。

对于因疾病或意外丧失行动能力的患者,机器控制大脑信号实现觉醒、交流甚至操控辅助机械臂,极大提升其生活质量。这不仅展示出机器与大脑之间的合作潜力,也展示出机器“控制”大脑的正面意义。不过,这种技术的双刃剑效应亦不可忽视。机器对大脑的干预可能导致隐私泄露、意志被操纵甚至心理健康风险。眼球控制技术同样可能被用于监控和操纵视角,侵犯个体的感知自由。科技越发强大,我们对于伦理框架和法规制定的需求越加迫切。

面对机器逐步掌控大脑和眼球,我们社会需要深入思考技术应用的边界与安全措施。如何保障使用者的自主权,防止技术被滥用成为亟待解决的重要课题。与此同时,人工智能的自主学习能力让机器能逐渐适应甚至预测人类的思维模式和视觉习惯。这种适应性让人机交互更为流畅和精准,但也增加了机器掌控感知和决策的隐患。未来,随着脑机接口技术和视觉控制技术的进一步发展,可能出现人类认知结构与机器智能深度融合的新型“增强人类”。在这场人机边界模糊的科技浪潮中,如何平衡创新与安全、便利与自由,将决定人类未来的生活形态和社会面貌。

此外,文化和哲学层面也引发学界对意识本质、人机关系的激辩。机器是否能真正“理解”大脑的运作,是否具备主导意识的资格,成为探索智能本源的核心问题。由此,机器主导大脑与视觉的事件不仅是技术展示,更是对人类自我认知和自由意志的深刻启示。综上所述,机器对大脑和眼球的控制正在从科幻逐渐转为现实。脑机接口技术的发展让机器能够读取和干预大脑信号,实现对视觉行为的精准掌控。这种技术进步带来医疗康复和生活方式的革命,也提出了隐私、安全和伦理的严峻挑战。

未来人机融合将更为紧密,如何建立规范和保护机制,确保科技造福而非威胁人类,是全社会共同面对的时代课题。