鸟类作为地球上独具代表性的飞行动物,其视觉系统经历了漫长且复杂的演化过程,赋予它们在空中飞行时无与伦比的视觉敏锐度。飞行是一项充满挑战的活动,飞行中的鸟类需要迅速辨别环境中的移动物体,追踪猎物以及避开障碍物。这些需求推动了鸟类视觉系统朝着更高的时间分辨率方向进化,形成了所谓的超高速视觉能力。近年来,科学界通过行为学实验,首次揭示了包括蓝山雀、领角鸲和斑鸲等多种鸣禽的视觉刷新频率远超传统预期。这些鸟类能够识别高达145赫兹的光暗交替频率,这一数值比人类及绝大多数其他脊椎动物高出近50赫兹,堪称视觉领域中的“记录保持者”。 鸟类为何进化出如此令人惊叹的视觉刷新率?飞行的高速度和复杂环境无疑是主要推手。

小型鸣禽在森林密布的环境中高速穿梭,它们不仅要校准飞行方向,还需精准锁定快速移动的猎物,尤其是捕捉翅膀振动快、行动灵活的昆虫。高时间分辨率的视觉使得它们能够捕捉更多瞬时信息,避免出现运动模糊,进而提高了捕食成功率和飞行安全性。此外,鸟类白天活动,依赖于富含视锥细胞的视网膜,这类感光细胞恢复速度远快于感应暗光的视杆细胞,为高速视觉提供了生物学基础。加之鸟类普遍新陈代谢率较高,小体型带来的机动优势,也促进了视觉细胞及神经传输速度的提升。 与其他动物相比,鸟类的视觉系统在空间分辨率和时间分辨率上存在一定的权衡。猛禽类以其卓越的空间视觉著称,能够在空旷环境中远距离精准锁定猎物,而鸣禽则更注重时间分辨率以应付快速运动的猎物和复杂地形。

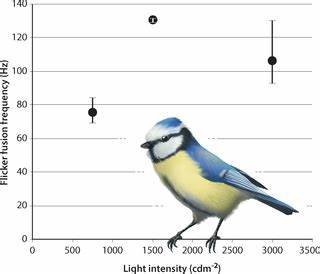

由于视觉时间分辨率的提高需要缩短视觉信息的整合时间,这可能导致必要的光子捕获减少,为了弥补此缺陷,鸟类不得不扩大视野内的感受野,从而牺牲部分空间分辨能力。这样的视觉设计权衡体现了鸟类根据生态需求在飞行视觉上的适应策略。 科学家通过行为条件反射的方法,使用LED灯光模拟自然光环境,训练蓝山雀和两种飞鸲区分持续光与闪烁光源,并测定其闪烁融合频率(CFF)。该实验结果表明,这些鸟类的CFF均在130赫兹以上,远高于人类约50到100赫兹的范围,也远超其他已知脊椎动物50至90赫兹的水平。CFF的提升展示了视觉系统对动态环境信息处理的巨大飞跃。光强度对视觉时间分辨率的影响也被细致观察,研究发现鸟类在约1500坎德拉每平方米的光照强度下达到CFF顶峰,表明其视觉高效性与环境光线紧密相关。

从进化视角来看,这种视觉极限的突破可能源自长期的自然选择压力。快速飞行和捕猎需求促使鸟类不断优化视觉系统,追赶甚至超越其捕食对象的动作速度。同时,环境中光线条件的限制,以及生理能量消耗的平衡,也使得鸟类视觉演化在视觉时间分辨率及空间分辨率之间表现出极其精妙的权衡。这样高度适应性视觉系统的存在,恰好解释了为何很多在白天空中飞行且依赖快速运动目标的鸟类拥有如此非凡的视觉刷新率。 鸟类超高速视觉的发现对理解动物视觉系统提供了全新视角。首先,它揭示了视觉时间分辨率的生理极限远比传统认知更高。

其次,鸟类不同物种间视觉特性的差异反映了生态行为和环境适应的紧密联系,不同飞行动物可能在视觉策略上形成多样化进化路径。此外,研究成果有助于相关领域提升动物行为学和神经科学实验的设计,例如在模拟飞行环境和开发飞行机器人视觉系统时提供有价值的参考标准。未来,更多种类的鸟类的视觉时间分辨率测试将进一步加深对视觉进化机制的认识,同时揭示鸟类复杂视觉行为的生理基础。 从实际应用层面来看,掌握鸟类超速视觉特性还能对改善人造视觉系统产生启示。当前许多监控设备及自动驾驶视觉传感器都面临处理高速动态目标的挑战,研究鸟类视觉的高刷新率或将突破传统感光速度瓶颈,助力开发更高效的动态场景捕捉技术。此外,鸟类视觉的动态与空间平衡机制也能为视觉感知算法的优化提供生物学蓝本。

综合上述分析,鸟类超高速视觉能力不仅是其生态适应的奇迹,更是生命进化不可思议的征兆。它彰显了自然界在视觉系统多维度性能上追求极致的努力,体现了生物体为应对复杂环境和行为需求而展现出的非凡智慧。在未来,随着技术发展和研究深入,鸟类高速视觉背后的神经回路和分子机制将更加清晰,这将为我们揭示视觉科学和生态学的更多秘密。鸟类的这一视觉奇迹,也提醒我们珍惜生物多样性背后的复杂演化故事,以及天赐给自然界的无穷奥秘。