在人工智能迅猛发展的2025年,重新审视马克文·明斯基的《心智社会》理论显得尤为重要。1986年发表的这本著作,从哲学和认知科学的角度提出了一个革命性的观点:我们的心智并非单一的、统一的系统,而是由大量简单的“智能代理”组成的复杂社会。这些小代理各司其职,协作完成复杂的认知任务,而这正是心智能力的来源。虽然在初期这套理论未能直接指导人工智能的工程实现,但近几年随着大型语言模型(LLMs)和多智能体系统的发展,明斯基的思想得到了实质性的呼应与验证。 回顾过去十多年,主流人工智能的发展路径主要依赖于单一庞大模型。例如,GPT系列通过增加参数量和训练数据规模,实现了惊人的自然语言处理能力。

但这种“单脑”模型虽然强大,却暴露出诸多局限。对多步骤推理的处理能力不足,长时间规划能力有限,且频繁出现“幻觉”现象,即自信地输出错误信息。此外,单一模型没有内置的自我监督或纠错机制,缺少防止错误传播的天然屏障,因而在安全性和可信度方面存在隐患。 与此形成对比的是,近年兴起的模块化和多智能体架构逐渐成为研究和工程上的新风向。如明斯基早在《心智社会》中所设想,智慧的力量来源于内部的多样性和协作。Mixture-of-Experts(专家混合)模型正是这一思想的现代体现。

这类模型通过将网络分割成多个专门应对不同任务的子网络(专家),并由门控机制动态选择调用合适专家,大幅提升模型的计算效率和专业化能力。每个专家类似于明斯基定义的小代理,专注于某一领域或任务,联合起来完成整体智能行为。此类架构不仅能突破单一模型的规模限制,更体现了智能的异质性优势。 多智能体系统则进一步拓展了“心智社会”的理念,强调自主且相互协作的多个智能体组成一个团队共同完成复杂任务。微软研究院推出的HuggingGPT便是典型代表,它以一个大型语言模型为“大脑”,负责规划和指挥多个专门面向语音、视觉、代码生成等不同任务的模型(代理)协同工作。这种“社会化”设计在多模态处理、任务分解和组合上表现出强大能力,大幅增强了系统的灵活性和适应性。

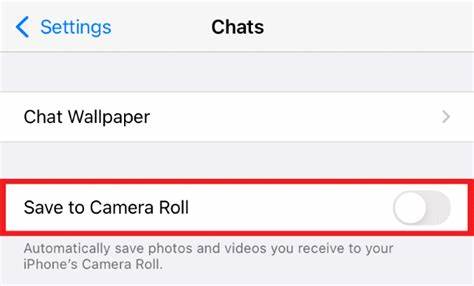

类似地,AutoGen等开源框架通过让智能体间相互对话、批判和合作,形成了富有层次的认知过程。这些方法不仅提升了任务执行的精准度,也让人工智能系统展现出类似人类团队中的“讨论-纠错-完善”循环,显著提高了输出的可信度。 明斯基对心智内部监督机制的设想,在当前人工智能对齐(alignment)研究中也获得了新生。现代AI对齐关注的是让人工智能系统符合人类价值观,产生可信、安全且符合目标的输出。早期尝试往往依赖外部审核或强标签数据,而明斯基提出的“负面专长”——“审查者”和“抑制者”——为设计内在反思和自我纠错机制提供了理论依据。现在的研究表明,通过给大型模型设计自我批判、自我反省的提示,或者让两个或多个智能体展开辩论,人们能够显著提升模型的推理准确性和输出质量。

比如把一部分智能体充当“解题者”,另一部分充当“评论者”,这种“内审”机制在一定程度上避免了单一模型输出的盲目信任和错误传播。Anthropic的宪法式AI和DeepMind的多智能体辩论等项目,本质上都是对明斯基“B脑”理念的现代实践,即设置专门关注系统内部运作的监督者,确保整个“智能社会”不会偏离目标或陷入逻辑陷阱。 当今AI界围绕集中式与分布式架构的争论,也恰恰反映了《心智社会》对智能多样性和分工的深刻洞察。集中式模式在早期因其直接训练、整体优化的优势风靡一时,但随着系统复杂度和实际需求的增加,缺乏灵活调整和局部优化的缺陷愈发明显。分布式、多模块、多智能体设计带来了更强的模块独立性、容错能力和可解释性,使得单个组件的升级或更换不必影响整体性能,极大地提高了开发效率和系统安全性。同时,这种架构也更贴合人类认知分区域、任务分工的真实脑科学发现,从本质上复制了复杂智能系统的社会化特征。

然而,模块化和多智能体设计也并非万能解决方案。它们引入了系统接口的复杂性,协调沟通的模式尚不完善,可能导致新的故障模式和理解难题。此外,在某些高度耦合任务中,单一统一模型尚能展现更出色的整体效能。理想的未来系统很可能是这两种设计理念的混合体,即在宏观层面由多个强大智能体组成“社会”,而每个智能体内部也采用深度融合的统一模型结构。这样既保证了模块之间的高效连接,也兼顾了整体的协同性和规模经济。 总结来看,从1986年到2025年,明斯基《心智社会》理论经历了漫长的沉寂和重新发光的过程。

过去被视作哲学框架的观点正在指导现实世界的AI工程实践,为解决单一模型局限、多任务处理效率和AI安全对齐等核心问题提供了思路。我们正见证人工智能从单一“大脑”向多元“社区”的转型,体现了智能的本质即是多样协作与持续反思。未来的人工智能系统将更像一个多角色、多层次的社会,既有不同专长的“小代理”共同拼接能力,也有内在的监控和纠偏机制确保安全和可信。 对于热衷于人工智能和认知科学的从业者来说,重新回顾和思考《心智社会》不仅是对历史的致敬,更是一种开拓未来设计范式的契机。正如明斯基当年所言,智能的强大不来自于单一点的极限突破,而是通过无数简单部分的多样互动。随着技术进步和研究深入,拥抱这种多智能体、模块化、内省化的架构思想,将成为推动人工智能迈向更广泛应用和更高可靠性的关键所在。

。