核聚变作为太阳和恒星的能量来源,其在地球上稳定实现将意味着能源领域的一场革命。最近,位于英国牛津郡的联合欧洲托卡马克实验装置(Joint European Torus,简称JET)成功打破了单次核聚变反应释放能量的世界纪录。科学家在这次实验中,运用磁约束核聚变技术,使反应持续五秒,释放了59兆焦耳的热能。这一数据不仅刷新了自1997年以来由JET保持的纪录,也让人们再次关注核聚变作为未来清洁能源的巨大潜力。然而,这项纪录虽然令人振奋,却依旧远未达到能够发电的水平。理解这次突破的意义,及核聚变发电的实际进展与挑战,成为当前科研与能源界广泛探讨的焦点。

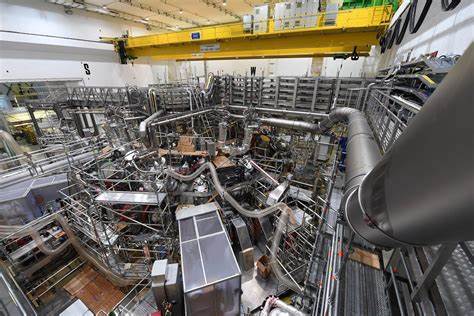

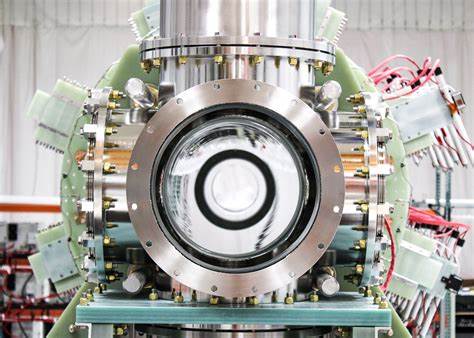

核聚变的基本原理是将轻核(如氘和氚)在极高温度和压力下融合,释放出巨大能量。与核裂变不同,核聚变没有产生长期放射性废料,且氘氚燃料资源丰富,因此被誉为理想的未来能源选择。JET采用环形的托卡马克装置,通过强大的磁场控制高温等离子体,实现氘氚的有效融合。此次能量纪录的取得,验证了托卡马克技术路线的可行性,特别是在内壁材料选择与燃料混合比例方面取得了显著进展。美国田纳西大学助理教授莉维亚·卡萨利指出,JET实验成果为目前正在法国南部建设的国际热核聚变实验反应堆(ITER)提供了重要技术参考。ITER计划于2026年投入运行,旨在实现更大规模、更长时间的核聚变反应,为未来示范反应堆打下基础。

尽管如此,JET和ITER均不直接产生电力,它们的目标是验证核聚变能量的可控释放和设备耐久性。西班牙国家核聚变实验室研究教授安赫尔·伊瓦拉桑切斯坦言,“要实现核聚变反应其实并不难,难的是如何让核聚变产生的能量净收益超过消耗,并实现持续、稳定的电力生产。”他预测,欧洲首个示范核聚变反应堆可能在2050年前后面世,随后几十年才可能大规模商用。实现核聚变商业化需要解决的技术难题涉及等离子体的稳定控制、材料耐损耗升级、燃料循环的高效管理以及能量捕获与转换系统的设计等。尤其是等离子体在极高温度下对容器材料的磨损和辐射损害,依旧是材料科学面临的巨大挑战。除了技术方面,核聚变项目的资金投入和全球合作也至关重要。

ITER项目标志着国际间前所未有的合作规模,但技术研发周期长、成本高昂也意味着各国需长周期的坚定承诺。核聚变能源一旦实现,将极大缓解全球对化石燃料的依赖,减少碳排放,推动实现碳中和目标。与太阳能和风能等可再生能源结合,核聚变有望成为未来能源结构的重要组成部分。能源专家普遍认为,未来能源格局不会单一依赖某种能源,而是多元化的清洁能源系统,包括太阳能、风能以及核聚变等多种能源的协同发展。与此同时,公众对核聚变安全性的认知、政策支持以及市场化机制的建设,也将直接影响核聚变商业化的速度和规模。除了能源外,核聚变技术的突破还可能促进相关材料科学、等离子体物理及高能物理领域的进步,带来更广泛的科技价值。

综上所述,UK JET实验的新纪录体现了人类在追求可控核聚变能源方面的重要里程碑,但核聚变发电的现实应用仍需几十年的持续研发和投入。未来,核聚变有望成为地球应对能源危机与气候变化的重要武器,为建设绿色、可持续的能源文明铺平道路。在迈向核聚变发电的进程中,科学家、政策制定者和公众的协同努力将是成功的关键。坚持多元能源发展战略,充分利用科技创新优势,积极推动国际合作,才能更快实现核聚变从实验室到电网的转化,迎来洁净而充裕的能源新时代。