在科技高速发展的时代,尤其是人工智能技术日新月异的背景下,写作作为人类思维的重要表达方式,成为了一个被广泛讨论的话题。如今的大型语言模型(LLMs)能够快速生成大量文字内容,甚至包括科学文章,但写作的真正内涵远远超出文字的堆砌。写作不仅是传播信息的工具,更是思考和创造的过程,尤其在科学研究中,写作被视作思维的延展,有助于发现新见解、理清思路、整合研究成果以及形成具有说服力的学术论述。写作的过程,实际上是一场认知的旅程,是对复杂研究内容的深入剖析和再创造,这一点无论科技如何进步都不会改变。手写与键盘敲击的区别已经被实验证明,手写能够激活大脑中复杂的网络连接,促进学习效果及记忆力的提升。科学家在书写中理顺头绪、凝练主旨、构建逻辑,从而使多年积累的研究数据变成一篇完整且有深度的学术故事。

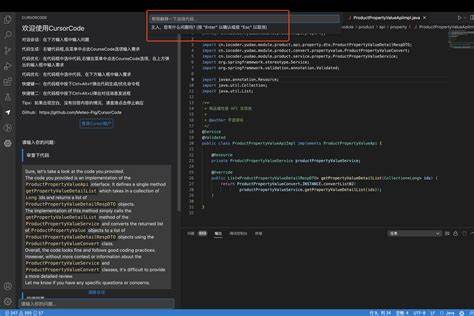

尽管大型语言模型凭借强大的数据训练,能够从输入的提示迅速生成结构化的文本,但它们缺乏责任感和真正的原创思维,难以承担作者的角色。科学写作的核心在于作者对研究的深刻理解和自觉表达,机器生成的内容如果未经校验,往往可能出现“幻觉”现象——即无中生有的错误信息,甚至虚构参考文献。这不仅影响文章的可信度,更对科学传播造成威胁。严格审查和验证由语言模型生成的文本成为必不可少的环节。人工智能工具虽有辅助科学写作的潜力,比如改善语法、增强语言的流畅度,帮助母语非英语的研究人员更好地表达想法,甚至能够协助文献检索与归纳总结,提出意见启发思维,帮助克服写作障碍。但完全依赖于机器来写作,则有可能剥夺研究人员反思领域、深化理解,以及锻炼科学表达能力的机会。

写作过程的参与实际上是思维训练,是对研究问题的再思考与再阐释,是构建新知识体系的关键步骤。科学写作的价值不仅体现在成果的发表,更在于推动学术交流、激发创新思想和促进自我成长。未来,随着专门针对科学领域训练的语言模型的涌现,有望减少“幻觉”和不准确性的风险,为科学写作带来更多便利和辅助支持。然而,真正的科学家依旧是知识的主人,他们的智慧、洞察和判断力是任何算法无法替代的。科学文献不仅仅是信息的集合,更是研究者思想的表达,是科学文明进步的基石。放弃自主写作,不仅影响个人学术素养的提升,也极可能造成研究领域整体创新能力的下降。

科学家在写作过程中,能够不断反思自己的假设和结论,寻找逻辑漏洞,丰富论述内容,这种能力的培养依赖于持续的写作实践。简而言之,写作是思考的外化,是科学研究不可分割的一环。优秀的科学文章不只是冷冰冰的数据堆砌,更是对复杂世界的深刻解读,是作者独特视角的体现。人工智能的兴起为科研写作带来新的工具和挑战,我们应智慧地利用这些辅助资源,保持原创性和批判性思维,推动科学写作进入一个更高效、更具创造力的时代。强调写作作为思考的过程,有助于科学家们更好地整理思路和表达观点,同时也警示我们在享受人工智能带来的便利时,不要放弃对知识本质的掌控和独立思考的训练。未来科学写作的道路应当是人机协作,而非机器取代,只有这样才能真正发挥创新潜能,让科学继续走在探索未知的前沿。

。