在我们日常生活中,力无处不在。无论是推动一辆汽车,还是让一扇门开合,力都是我们所能感知到的基本现象。然而,什么是力?力有什么种类?它们是如何作用于物体的?本文将对力进行详尽的解释,使读者能够轻松理解这一重要的物理概念。 首先,力的定义可以追溯到牛顿的运动定律。简单来说,力是物体之间相互作用的一种方式,能够使物体的运动状态发生变化,或者使得物体发生变形。力的单位是牛顿(N),在科学中常常被用来描述力的大小。

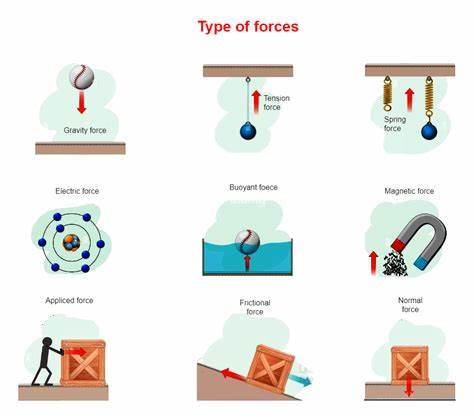

在物理学中,力可以分为四种基本类型:重力、摩擦力、弹力和电磁力。重力是由于物体的质量而产生的力,例如地球对我们施加的吸引力;摩擦力是接触面之间的力,当我们在地面上走动时,摩擦力帮助我们保持平衡;弹力则是在物体发生形变后,物体试图恢复原形而产生的力,例如弹簧被压缩或拉伸时所产生的力;电磁力则是由电荷之间的相互作用产生的力。这四种力的组合和相互作用构成了我们所观察到的物理现象。 当我们在日常生活中解释力的概念时,可以通过一些简单的例子来加深理解。例如,当我们推动一辆汽车时,可以看到施加在汽车上的力。这个力产生的效果是使汽车的速度发生变化,根据牛顿的第二定律,力与加速度成正比,这意味着施加的力越大,汽车的加速度也会越大。

反之,若施加更小的力,汽车的加速度则会减少。 再以重力为例,重力的存在使得物体总是向地面方向运动。无论是苹果从树上掉下来,还是人们在地面上行走,重力都在默默地发挥着作用。通过这样的实例,我们可以让读者更加直观地理解力的存在及其所产生的影响。 接下来,我们可以重点介绍牛顿的三大运动定律,它们为力的理解提供了基础。 第一运动定律(惯性定律)指出,物体在没有外力作用的情况下,仍会保持静止状态或匀速直线运动。

这意味着,如果没有施加外力,物体将不会改变其运动状态。 第二运动定律则描述了力与物体加速度之间的关系。其公式为F=ma,其中F代表力,m代表物体的质量,a代表加速度。这条定律帮助我们量化力的效果。 最后,第三运动定律明确了力的相互作用,即“作用力与反作用力”。当一个物体施加力于另一个物体时,另一个物体会以相等大小而方向相反的力回馈给第一个物体。

这一原理在很多日常现象中都有体现,比如当我们用脚踢球时,脚施加在球上的力使球向前飞,而球对脚的反作用力则让我们感觉到一只脚被推离。 通过上述的解释和实例,读者能够更加深入地理解力的基本概念。为了便于在教学和学习中应用,可以采用一些互动性的方法,比如通过实验演示。例如,让学生通过不同的力量施加在小车上,观察小车的加速度变化,从而直观地感受到力与运动之间的关系。 除了在课堂上,力的概念在日常生活中也大有应用。比如工程学中,设计结构物时需要考虑到承受的力;在运动中,运动员的表现也常常受到力量的影响;在交通中,驾驶员需要了解车辆在不同路况下的摩擦力。

这些都表明力的理解对我们的生活至关重要。 总之,力的概念虽然看似简单,但其背后的原理和应用却相当广泛。通过结合实际情况、示例和互动实验,力的解释将变得更加生动易懂。因此,无论是教师在课堂教学,还是学生的个人学习,甚至是对科学感兴趣的普通大众,都可以从中受益。理解力的作用,能够让我们更好地观察和理解周围的世界,开启科学探索的大门。