随着科技创新的不断推进,黑客松(Hackathon)作为一种集结创新者、程序员与设计师竞赛的形式,变得日益流行。然而,近年来围绕黑客松公平性的讨论日益激烈。许多人质疑比赛结果的公正性,尤其是当少数赢家屡次脱颖而出时,公平性问题更是引发广泛关注。本文将深入分析黑客松中所谓“少数赢家”现象,探讨影响比赛公平性的多种因素,促使我们重新思考如何构建真正公正的创新生态。 许多黑客松的获胜者往往是那些已经拥有较强技术背景和丰富经验的参与者。这些“熟面孔”凭借扎实的编程能力、完善的产品思路和团队协作经验在比赛中占据优势,使得普通参赛者难以抗衡。

这不仅仅是竞技层面的不平衡,更折射出资源和信息获取的不均等。经验丰富的团队往往拥有更完善的准备,包括熟悉比赛规则、提前设计方案甚至技术栈的优选,这自然让他们在比赛中更具竞争力。 此外,黑客松的评审标准往往侧重于技术创新、产品实现度以及市场潜力等指标。虽然这些指标在一定程度上体现了项目的价值和潜力,但评审过程的主观性不可忽视。评委的专业背景、偏好及对特定技术方向的认知差异,都可能导致评判结果倾斜,一些创新但不符合主流审美的项目被低估的情况时有发生。这使得竞争环境并非完全公平,某些创新模式难以获得应有的认可。

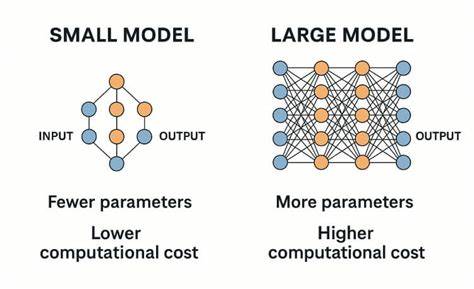

资源的分配同样对公平性产生影响。大多数黑客松赛事会为参赛者提供一定的工具、API接口和技术支持,但对于不同背景的参赛者而言,这些资源的利用效率差异巨大。拥有良好网络和团队支持的参与者更能快速集成资源和外部工具,而初次参与或技术水平较低的个人则难以充分利用赛中资源,从而在竞争中处于劣势。 另外,时间限制也是影响公平性的关键因素。黑客松通常在短短的几天内完成复杂项目的设计和实现,这种紧张的时限考验参与者的临场反应和压力承受能力。部分团队成员因工作或学习等现实限制无法全程投入,导致竞争力不足。

时间对技术成熟度的考验使得那些事前准备充分的“强势团队”更容易赢得比赛。 透过少数获胜者的现象,我们还能看到比赛组织方的设计理念对结果产生的重要影响。一些主办方可能偏好强调实际产品而非独创理念,或者更看重项目的商业潜力而非技术深度。这些偏向性的设计无疑塑造了评价体系和胜利标准,最终影响比赛公平与多元创新的呈现。赛事规则透明度不足也会助长不公平的隐患。部分黑客松在规则说明、评分细则及评委构成上信息披露不足,参赛者难以准确把握评比重点和潜规则,进而削弱了赛场公平竞争的基石。

对于普通参与者而言,如何在不利条件下争取公平的竞争机会是核心问题。积极主动提升自身技能储备,团队协作和项目管理能力也是重要路径。与此同时,赛事主办方应不断优化规则设计,增加透明度,平衡评审团队构成,引入更多维度考核指标,减少主观偏差。正如开放创新的精神所倡导,黑客松不应成为少数精英的象牙塔,而应是多样创新和公平竞争的舞台。 多数科技公司和组织正在尝试通过细化赛制、多样化奖项和引入观众投票等机制,提升黑客松的公平性和包容度。与此同时,场外培训和预热活动也逐渐普及,帮助新人更好融入赛事,减少因经验差异带来的不利。

通过这些改进,有望逐步抹平“赢家偏倚”带来的公平质疑。 总而言之,黑客松的公平性并非单纯由技术水平决定,而是评审标准、资源分配、赛制设计乃至时间限制共同作用的结果。少数获胜者的现象提醒我们应深刻反思竞赛机制,从多个维度着手完善,并推动更多元、公正的创新环境。只有当更多有志于技术创新的人真正获得平等机会,黑客松才能发挥其应有的激励和推动作用,促使科技发展迈向更加包容与繁荣的未来。