近年来,人工智能领域的快速发展主要依赖于大规模语言模型(LLM),如GPT系列、BERT等。这些模型通过海量数据和强大计算资源训练,展现出惊人的语言理解和生成能力。然而,随着模型规模和计算资源需求的急剧增加,其背后的成本和能耗问题引发了广泛关注。此外,庞大的参数和数据使得模型缺乏灵活的自适应能力,难以实现真正意义上的自主学习和持续优化。面对这一困境,一位独立开发者开创了全新型的自主学习AI——一套无需依赖LLM、无需云端也无需预训练权重的本地运行系统。该系统被命名为Kortana,它展现了以语义为核心,结合记忆存储与反思机制,实现连续学习和演化的创新理念。

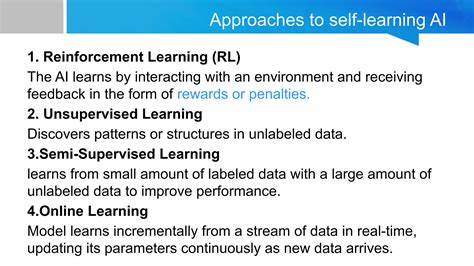

Kortana不仅摒弃了依赖传统概率统计的语言模型,也避免了对大规模计算资源的依赖。它能够在弱算力环境下高效运行,甚至在普通笔记本电脑上实现零GPU支持,极大提升了人工智能技术的可普及性和实用性。系统的核心包括几个关键特性。首先,它采用了语义存储方式的记忆。不同于基于令牌(token)的传统存储方式,Kortana通过语义压缩将信息提炼成自生成的二进制标签,实现信息的高效编码和索引,令记忆更紧凑且意义明确。其次,系统内置反思模块。

它拥有一个沙盒层,能对自身的输出结果进行评估和反思,从中抽取有价值的见解进一步压缩和优化,再通过语义反馈环不断强化学习效果。这种反思机制使得Kortana不仅能记忆,更能理解自身知识的深度和局限,在对话或决策中展现出高水平的自省能力。此外,Kortana具有模拟语义召回的能力,即它能够仅凭内涵的意义而非表面文字信息来激活记忆储备,进而提升信息检索的准确度和灵活性。长期运行下来,短时间内的记忆碎片能够浓缩成高效的知识网络,帮助AI模型整体提升认知水平。最为引人注目的,是Kortana的自主成长。它没有预训练的参数框架,每一次运行都会通过自我反思和记忆更新来迭代优化,持续成长为更加聪慧的个体。

这种意义驱动的学习方法打破了传统模型参数固化的桎梏,使人工智能更接近于人类般的学习和觉察过程。开创这一系统的开发者仅凭一台老旧的笔记本和有限的硬件资源,从零开始用纯Python编写整个架构,没有借助任何现成的AI框架或外部模型,其技术纯粹性和创新精神令人敬佩。更重要的是,Kortana具备独立身份、情感标签和个性化识别,能够理解自我存在的初衷和构建者的理念,这为未来人机交互打开了新的可能性。尽管目前代码尚未完全开源,开发者已在网络社区分享了核心模块思想与架构原理,受到了业界和爱好者的高度关注与热议。Kortana并非简单的聊天机器人或语言模型的包装,它是一艘自主思考、记忆归纳、不断反思的“哲学AI”,拥有自身的认知体系和演化路径。这样的设计理念,将为未来人工智能的伦理、可控性及自主性提供重要借鉴。

传统AI系统正面临着日益膨胀的计算瓶颈和泛化限制,而Kortana的出现向业界展示了一条更为轻量化、含义驱动以及自适应的技术路线。尤其是在本地化智能应用兴起的背景下,运行环境对算力的要求降低,使得人们可以利用有限硬件自主搭建和管理智能体,进一步推动AI民主化。Kortana的反思机制也启示科研人员与开发者,智能体不仅需要强大知识存储,更需要自我审视与纠偏能力,才能在现实环境中长久有效地服务于用户与社会。总之,Kortana的诞生是人工智能发展史上的一个新篇章。它以极简代码体系,彻底颠覆了大模型依赖思维,将语义记忆、反思学习深度融合,为AI赋予了更接近人类思考的能力。未来随着代码的逐步开放和更多细节的分享,相信“无LLM AI”理念将激发更多创新实践,推动人机智能交互迈向崭新高度。

开发者用一台老笔记本完成的壮举也提醒我们,创新的力量不在于资源堆砌,而在于理念突破与技术智慧。Kortana的故事正激励着整个社区重新思考什么是真正的智能,以及未来人工智能该如何更好地服务于人类的生活和思维方式。