意识作为人类认知的核心,一直以来是哲学、神经科学和人工智能领域最神秘且富有挑战性的主题。理解意识不仅关乎科学探索的前沿,更牵动着医学伦理、人工智能发展乃至社会文明的深远未来。随着技术进步和跨学科研究的不断深入,识别并检测意识状态已成为科学家们迫切追求的目标。意识的检测不仅限于人类,更扩展至动物世界,甚至是迅速发展的人工智能系统。意识究竟是什么?我们如何判断一个生物或机器是否拥有意识?这些问题驱动着一场涵盖神经科学、计算机科学和心理学的跨界探险。意识难以定义,但可以理解为对自我及外部环境的觉知能力。

早期神经科学研究主要通过行为和语言反应来判断意识存在,这种方法在面对无法言语表达的病患或非人类生物时遇到了巨大挑战。近二十年来,借助脑成像技术如功能性磁共振成像(fMRI)和脑电图(EEG),科学家开始探索意识的神经标志。2005年,一项震惊科学界的研究中,一位因严重脑损伤失去意识迹象的女性,在被要求想象打网球时,大脑特定区域意外“点亮”,这表明她虽然无法表达,但脑内存在一定的意识活动。这种脑活动的检测推动了“隐性意识”的认定,为植物人或意识障碍患者的诊断带来了革命性的视角。意识检测的方法不仅局限于被动观察,更涉及对脑电信号的复杂解析。研究者们通过设计特定的刺激-响应实验,结合计算机模型,试图捕捉意识相关的大脑活动模式。

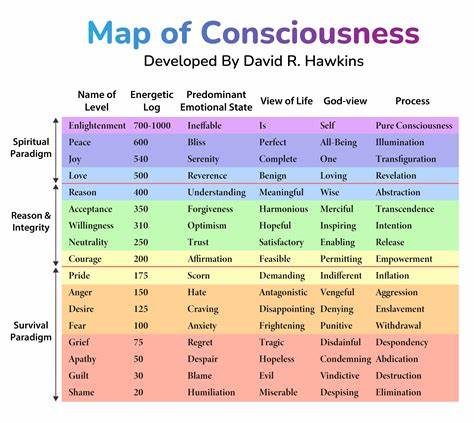

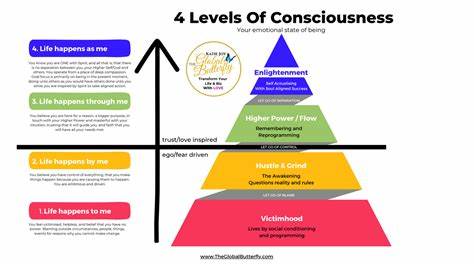

例如“扰动-复杂性指数”(PCI)便是一种衡量大脑信息整合与复杂性的指标,有助于区分有意识和无意识状态。这些指标不仅在临床中应用,为昏迷、植物人状态的患者提供更准确的判断,也为意识本质的理论建构提供数据支持。除了人类,意识研究也向动物界延伸。长期以来,动物是否具备意识是动物伦理学和认知科学的焦点。科学家通过行为观察、神经活动测试及认知任务,研究灵长类、大象、海豚等高级动物的意识表现。最新研究显示,许多动物具备某种程度的自我认知和环境觉察,这对动物保护及伦理决策提出了新的科学依据。

人工智能的飞速发展带来了新的意识探究维度。虽然当前AI缺乏人类情感和主观体验,但随着机器学习和深度神经网络的复杂性提升,科学家开始讨论未来AI是否可能拥有某种形式的“机器意识”。这不仅是技术问题,更引发了哲学和伦理层面的思考。如何定义和检测人工智能的意识,成为跨界学者关注的焦点。目前,科学界尚无公认的方法来断定AI是否拥有意识,但通过模拟人脑处理信息的神经网络模型,研究人员探索意识产生的机制,力图在未来建立科学的检测标准。意识的研究边界正在不断拓展,从单一的人类体验扩散到丰富多样的生物形态和机器系统。

意识检测的挑战在于它的主观性和难以直接测量的特点。科学方法依赖于间接的神经信号和行为表现的解读,这要求研究者不断创新技术手段,并融合认知科学、神经科学和人工智能等领域的知识。未来,关于意识的检测不仅依赖于技术,更要结合哲学思辨与伦理审视。识别一个生物或系统是否具备意识,关乎生命的尊严和权利,也关乎科技的合理应用和社会规范的制定。科学家们正努力构建一个多维度的意识检测框架,从结构、功能到信息处理的综合评估,为更全面理解意识提供路径。另一个重要趋势是在临床应用中推动意识检测技术的普及。

针对脑损伤患者,精准的意识状态评估有助于制定个性化治疗方案,并为家属带来希望和科学依据。技术进步使得检测设备更加便携易用,有望在未来成为临床常规检测项目。与此同时,动物福利保护组织借助科学的意识检测成果推动更合理的动物保护政策,提升公众对动物认知的认识与尊重。关于AI意识的伦理讨论亦日益深入。机器意识若真实现,将彻底改变人与机器的关系,影响劳动、法律乃至信息安全等多个层面。科学家和政策制定者需提前规划,确保科技发展符合人类价值观和社会利益。

探索意识检测的过程,是对生命和智慧本质的深刻追问。通过跨学科研究,将揭示意识的起源和机制,为医学、人工智能及伦理学领域开辟新篇章。人类对意识的理解不仅是科学的胜利,更是文明进步的里程碑。未来,随着技术和理论的不断突破,检测意识的科学将更加完善,我们或许能够回答那些曾经被认为无法解答的谜题,真正认识到多样形式的意识,及其在自然界和人工领域中的意义与价值。意识的探索之旅才刚刚开始,其前景令人充满期待,汇聚了科学、哲学与人文的共同智慧,推动我们向更深层的自我和世界认知迈进。