在当今社会,人工智能(AI)技术的迅猛发展和广泛应用正引起公众、学界和产业界的高度关注。许多科技巨头热衷于将AI描绘成一种突破性的创新力量,声称它将带来颠覆性的变革和巨大的经济红利。然而,在华丽的宣传和承诺背后,人工智能革命很可能是一场精心策划的“掠夺”活动,远非外界想象中的纯粹创新与进步。 首先,须理解一个关键概念——“创造性破坏”。这一经济学术语最早由卡尔·马克思提出,后来被奥地利经济学家约瑟夫·熊彼特广泛引用用以描述资本主义经济中的周期性变革。它指资本主义体系内不断推陈出新的过程,虽然会导致旧有产业的消亡与失业,但也带来新的生产方式和技术革新。

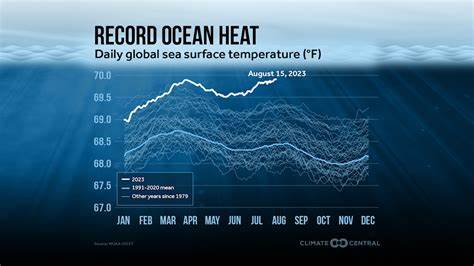

从传统意义上讲,创造性破坏是经济发展的动力源泉。 然而,人工智能革命的发展轨迹似乎并不符合这一理想化的范式。科技巨头通过控制数字信息的关键节点,将大量由其他个人与组织积累的互联网内容和数据以AI摘要或自动生成的形式进行“再包装”,在未给予原始内容创造者合理回报的情况下创造出所谓的“创新”产品。换言之,这些企业依托庞大的数字基础设施,实质上在进行的是对已有公共资源的“掠夺”,并非真正意义上的新创造。 当前大量研究显示,AI生成的摘要和内容大规模干扰了传统的信息传播与获取模式。例如,搜索引擎用户越来越多地停留在搜索结果页面而不再点击进入第三方网站,导致相关网站流量锐减,有的甚至下降30%至70%。

这一现象被称为“零点击”搜索。网站流量的流失进而直接作用于广告收入、内容创作激励和数字经济生态的稳定性。 在经济层面,这种变化带来了深刻的冲击。依赖网页访问量盈利的新闻媒体、独立内容创作者、甚至小型在线企业都面临前所未有的生存困境。长期依赖“点击经济”的商业模式正在被快速颠覆,导致内容创造者的劳动价值被大幅削弱。与此同时,垄断巨头通过AI技术重构信息流通路径,强化数字权力的集中,进一步压缩了竞争空间。

此外,人工智能对劳动市场的影响同样令人担忧。AI的高效自动化能力意味着传统岗位,尤其是需要重复劳动和信息处理的职位,将遭遇前所未有的裁减压力。虽然新技术有可能催生某些新的职业类型,但现阶段就业替代的速度显然快于新岗位的产生,造成部分群体面临失业甚至长期职业边缘化的风险。这一现实加剧了社会的不稳定性与经济的不平等。 值得注意的是,技术本身并非好坏的根源,而是其背后的资本运营逻辑决定了结果走向。目前掌握AI核心技术和运算资源的企业以获取最大化利润为目标,选择通过最大限度地降低投入成本和劳动成本,强化对数字经济链条的控制,从中攫取超额收益。

所谓的“技术创新”更多指的是利用信息不对称和市场垄断优势,将已有价值重组后一种新的商业包装,并非真正的价值创造。 这种现象的深层含义是,人工智能技术的发展未必真能释放生产力,反而可能加剧资本对公共资源的掠夺,加速财富和权力的极端集中。从社会整体利益角度看,AI革命表现出更多的“非创造性破坏”——取走了大量既有社会财富却极少返还,带来的不是均衡的升级,而是发展模式的修正和再分配的不公平。 面对这种局面,社会和政策层面需高度警觉并及时应对。一方面,应强化对数字平台和AI应用的监管,确保原创内容创造者能获得合理报酬,维护信息流通的多样性和公正性。另一方面,需要推动劳动力市场的结构性改革,关注劳动者技能提升和职业过渡,缓解技术替代带来的就业压力。

此外,推动公共资金与技术研发的透明化及共享机制,提升人工智能技术的社会公共价值,也是对抗掠夺性经济模式的关键。只有建立起更公平、开放、可持续的数字经济生态,才能真正实现技术进步造福全民而非少数资本寡头。 总结来看,人工智能革命并非单纯的技术奇迹,而是一场深刻的社会经济变革,其实质远超过科技本身。只有彻底认识到AI背后的资本逻辑及其潜在风险,理性审视所谓的创新声明,才能推动人工智能技术走向更健康、更具包容性的未来。未来人工智能道路的走向,既取决于技术发展,也取决于人类社会选择治理和分配的智慧。正视这些挑战,是我们应对AI时代不可回避的课题。

。